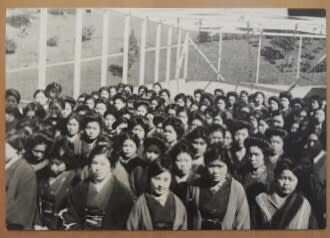

サンフランシスコの人国管理事務所で入国手続きをする写真花嫁たち(1920年代)

海外移民の定着は、いかに彼らが結婚し家庭を持つかが、大きな要因となる。北米日本人移民とて例外ではない。1908(明治4)年の「日米神士協約」以前に、渡米した日本人移民の多くは、独身者かあるいは妻子を放郷に残してきた「単身渡米者」たちであった。明治末期、在米日本人約9万人のうち女性は約8500人(未婚の少女、子どもを含む)に過ぎなく、妻帯者は7000人以下と推測される。

当時、日本人移民が、米国に住む日本人女性と結婚することは、数の上からもまず不可能に近いことだった。また現地の米国女性と結婚することもまずなかった。州によっては白人とアジア人の結婚を禁じていた。

妻も家庭もない日本人移民のなかには、生活がすさみ、賭博や酒に溺れる者も多かった。だが多少とも生活が安定してきた者にとっては、日本に残してきた妻子を呼寄せ、あるいは故郷から妻を迎えようとした。「日米紳士協約」により日本政府は、自主的に移民を制限したが、在米の妻帯者が、日本から妻子を呼寄せることを認めていた。このことを利用したのである。独身者が、日本から妻を迎えるには、二つの方法が用いられた。その一つは、母国観光団などを組織して日本に帰り、妻を見つけて結婚して、同伴で再渡米する方法で「迎妻帰国」と称された。しかし旅費や結婚式費用など経済的な負担がかかり、長期間仕事を休まなければならないので、恵まれた者しかできなかった。

もう一つの方法が「写真結婚」である。つまり在米独身者が、故郷の親戚縁者や知人を仲介に花嫁候補と写真交換し、緑談を成立させ、戸籍に入籍したうえ、夫が「呼寄せ」の形式で、妻を単身渡米させるという方法である。この方法だと「迎妻帰国」より、ずっと経費が安上がりであり、「写真花嫁」の数は正確な数はつかめないが、相当な数にのほったと、推定される。

入国審査の順番を待つ写真花嫁たち

サンフランシスコ移民局によれば、サンフランシスコにおいて1912年から1920年までの写真花嫁は、5970人と記録されている。

一方、米国当局は、「写真結婚」を正式なものと認めない態度をとった。米国では、式も挙げない写真花嫁の上陸を簡単には認められなかった。夫と証人1人が裁判所に出頭し、キリスト教会の神父・牧師か本願寺出張所の僧侶のもとで結婚式を挙げたのち入国を認認めた。

しかし、この写真結婚は、排日論者の日本人非難の格好の材料となった。排日運動の激化を恐れた在米日本人会は1919(大正8)年、「写真結婚撤魔」を宣し当時の日本の習慣では、親同士の取り決めや見合結婚はごく自然に行われていたので、写真結婚が特別おかしなものではなかったが、米国人の目には、非文明で非人道に映った。

しかし、これは一部幹部(太田総領事)の独断で行われたものとして日系人の間から非難の声があがった。1920 (大正9)2月、日本政府は、米国本土行きの写真結婚女性の旅券発給を停止した。

カリフォルニア移民社会見聞録: アジア人移民の歴史、サンフランシスコ・エンジェル島を歩く

日米の移民政策における「写真花嫁」の位置づけ

写真花嫁(ピクチャーブライド)、写真結婚とは

「ピクチャーブライド」あるいは「写真花嫁」という言葉を耳にしたことはあるだろうか。

資料も少ないこともあり、現代の日本では聞いたことがある人は少ないと思われる。

「写真花嫁(ピクチャーブライド)」とは、「呼び寄せ移民時代」(1908-1923)に「写真結婚」と呼ばれる婚姻方法で結婚し、海外へ移住した女性たちのことをいう。移民史では、写真結婚(picture marriage)を短縮して写婚あるい は写真婚、写真結婚した女性を写真花嫁(picture bride)あるいは写婚妻と呼ぶ1)。

だが、これは決まった定義ではなく、日本政府の見解(1919 年時点)や、研究者によっても解釈が異なる。また、「写真結婚」についても同様のことがいえる。

例えば、朝鮮半島のピクチャーブライドを論じた羅京洙の論文「コリアン「写真花嫁」の国際移動」によると、田中景は、「写真結婚」を在米日本人移民一世の間で普及した結婚習慣として捉えている。アメリカ在住の日本人男性と本国の日本人女性が、仲介者の紹介を経て、お互いの写真、履歴書、手紙を交換し、結婚を決めるという、 一種の見合い結婚であるという。増淵留美子は、写真の交換をせずに太平洋 を隔てて結婚したものも「写真結婚」として分類し、「写真結婚」の概念が 当時、より広い意味として使われていたと指摘する2)。

また、「写真花嫁」は日本だけにあった特別なものではなかった。たとえばトルコやアルメニア、ギリシャからも「写真花嫁」が移民男性の妻としてアメリカに移民してきていた3)。ただ、日本人に関していえば、彼女たちの移住した先は、 アメリカ、カナダなどで、特にハワイ(Hawaii)が多かった4)。

それは、羅が扱う朝鮮半島出身のハワイの「写真花嫁」についても同様で、約 700 人から1000 人居た朝鮮半島の「写真花嫁」のうちの約 9 割がハワイ、残り の 1 割がアメリカ本土に渡ったと言われているようである。

また、羅は、「コリアン「写真花嫁」の場合も、ハワイに来た女性たちが実際に写真交換を行った「写真花嫁」であったかどうかの事実関係をめぐる議論がある」5)ことを挙げている。そして、当時、朝鮮半島の女性たちの中にも「写真を交換しなくても「写真花嫁」として名乗る(もしくは名乗られる)人々が存在したと推定」6)し、その意味において、「写真結婚」の概念を広義的に捉える増淵の見解はコリアンの場合にも当てはまるところがある」7)と増淵を評価したうえで、

「特定の民族と国家に限らず、結婚相手と一度も会うことなく、写真あるいは手紙の交換のみで結婚相手を決め、国際的な移動をした女性たちを「写真花嫁」と呼ぶ。また、その白黒写真を「仲人」として結ばれた結婚を「写真結婚」と呼ぶ」8)としている。

ちなみに、「昨今の韓国人やコリアン・アメリカンの間では、「写真結婚」をした女性に対して「写真新婦」という韓国語の呼び方をしてきている」9)そうである。

それから、当時の日本政府の見解である。柳澤幾美の「写真花嫁」移民禁止の経緯」によると、1919 年当時の日本政府の外務省史料『米国ニ於ケル排日問題雑件』では「写真結婚」の範囲を「写真を交換した有無にかかわらず、夫の在米中に日本で結婚を済ませたもの」10)と広義に定義している。

そして、柳澤は 20 世紀初めに、先にアメリカやカナダなどに移民した日本人男性と日本にいる女性が「太平洋を隔てて写真や手紙を交換することによって成立した婚姻」が「写真結婚」であり 11)、アメリカに到着した日本人移民の女性たちは、「写真結婚」であってもなくても、「写真花嫁」と呼ばれていたと言っている。つまり、「写真花嫁」という呼称には、「移民した日本人女性全体に与えられたレッテル」12)の意味があったのだ。

ちなみに、「ピクチャーブライド」という表現を他にしている人は、確認できた範囲内では矢口祐人だけであった。矢口によると、「ピクチャーブライド」は、

「十九世紀末から二十世紀初めにかけて、ハワイやアメリカ西部に移住した日本人男性と、写真だけで「お見合い」をして結婚を決め、日本から海を渡った女性たちのこと」13)で、「写真を交換するだけで、一度も会うことがないばかりか、親や仲人が勝手にまとめてしまうケースも珍しくなかった」14)とも指摘している。

これらの人々の定義の中では、1919 年当時の日本政府と矢口の見解に近いものを感じるが、間に仲介する人の存在の有無と、年代を限定的な位置づけにして いるところが異なる。

また「写真」という、当時、まだ新しい表現媒体の言葉を使っているにもかかわらず、それを使わない結婚や花嫁も含むという見方には、違和感を覚える。

だが、先に柳澤が主張していたように、「写真花嫁」の存在が、日本人女性の移民に対する偏見になっていたことを考えれば、「写真」の交換をしていない彼女らも「写真花嫁」に位置づけられることに納得できるだろう。「ピクチャーブライド」は、1924 年の「排日移民法」で日本人の移民が禁止されるきっかけをつくった重要な要素となった。それは、アメリカのメディアが特に日本と朝鮮半島出身の「ピクチャーブライド」を批判する記事を出し、反日感情を扇がせたことがきっかけであった。「排日移民法」と「ピクチャーブライド」の因果関係については、第 2 章で扱う。(以下は下のリンクでご覧下さい)

移民博物館の資料に見る写真結婚の例