九品寺の宝篋印塔 園部町船坂

船井郡の西国三十三カ所観音巡礼の一番寺が『九品寺(くぼんじ)』です。『補陀落も九品の寺もとふからぬ こころの花のうてなしぞしる』ご詠歌

江戸時代巡礼盛んなる頃が偲ばれる。この寺を訪れるたび栄枯盛衰を見てしまう。(注)補陀落(ふだらく)とは観音菩薩が降臨する霊場のこと

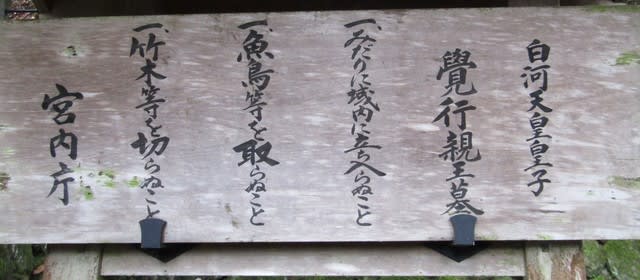

九品寺の境内地に立派な宝篋印塔(二基)が玉垣の中に建っている。正面には宮内庁の掲示板が設置、ここには九品寺再興の『白河天皇皇子覚行親王墓(第二門跡覚行親王)』の御廟所(墓)と書かれている。宮内庁管理の墓地であり、ここだけは別世界感。

正面向かって左の塔の高さ1.4㍍、右の塔は高さ1.3㍍程である。無断立ち入り禁止の為、近づけない。製作年代は不明であるが、園部町内に現存する宝筐印塔を見て…基礎・塔身・笠・相輪等の時代特徴から南北朝初期と推察する。

二基をよく見ると塔の製作者(石工)は別々のように思う。右の方が均整がとれている。左の塔の相輪上部の造りが何か弱いように感じます。などなど総合的に判断すると石工は同人でないようですね!