- 末期がんでの抗がん剤治療で、ガンを縮小させることはほぼ無理だと言われています。抗がん剤の目的は、出来るだけ長くガンと共存すること、だと言われています。病院での治療法は効果がなくてもそれしか方法がないので、やっていく、といった意味合いが大きいのです。

- 当サイトでは、糖鎖機能回復(免疫向上)が認められる方の抗がん剤中止を推奨していますが、もし無理なら(本人の意向、周辺事情など)この記事を参考にして、ご相談いただくようにお願いします。

①副作用に苦しむなら抗がん剤治療は諦めてもいい…ステージ4のホスピス医が「がん共存療法」にたどり着くまで標準治療から外れた患者の新たな選択肢にしたい

「患者ごとの抗がん剤の適量が無視されている」

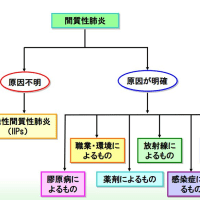

私が取り組んでいる「がん共存療法」は、「無増悪生存期間」の延長を目指した、標準治療としての抗がん剤は使用しないがん治療である。そのため、最初は読み飛ばしてしまったが、なぜか気になっていた「個々の適量による化学療法/がん休眠療法」(国際医療福祉大学市川病院腫瘍内科、高橋豊医師)を、今回は熟読してみることにした。なお、高橋医師は化学療法と表現しているが、これは抗がん剤治療と同義なので、今までの文脈上、抗がん剤治療と変換して記述させていただくことにする。

さて、熟読して、ここにも標準治療としての抗がん剤治療の現状に疑問を抱き、その課題に真摯に向き合ってきた医師がいることを知った。私なりに高橋医師の論点を要約すると、次のようになる。

高橋医師は、まず「抗がん剤は個々人によって適量があるはずであり、本来であればその適量を調整することが正しい治療法と考えられる。だが、現在の標準治療である抗がん剤治療は、個々の適量を無視した方法である」と主張する。

その理由を「新薬が承認されていくプロセスには、抗がん剤の副作用を調べる毒性試験として第I相臨床試験というものがある。その目的は、被試験者が、その毒性に耐えられる最大耐用量を決めることである。しかし、標準治療では、その量、もしくはその量より一段階少ない量の抗がん剤が、個々の適量を考慮することなしに、体表面積だけで、一律に投与されることになっているからだ」と説明する。

当然、その抗がん剤の量では多すぎる人もいるはずである。これが標準治療としての抗がん剤治療の様々な課題の原因になっている可能性もある。

がんの増殖を抑える「休眠療法」

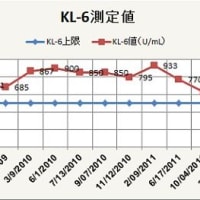

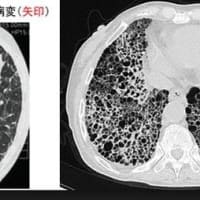

また、高橋医師は、抗がん剤治療による延命期間を詳細に検討した結果「がんが縮小しなくても増殖抑制が継続できれば、延命効果が得られる」ことも見出した。

そこで、抗がん剤治療の目的を、従来の「腫瘍を少しでも縮小させることから、増殖抑制を長く継続させること」に変更し、それを「がん休眠療法」と名付けることにした、と言うのである。要するに「がん休眠療法」は、抗がん剤は使用するが、それは標準治療としての抗がん剤治療とは、別物であるということだ。

「がん休眠療法」はできる限り副作用が軽度で済むように、個々人に合う適量を求め、それを継続的に使用することで「無増悪生存期間」の延長を目指す治療法のことだったのだ。

高橋医師の提唱するこの「がん休眠療法」の目的は、私の求めている「がん共存療法」と同じであることが分かる。

ただし、この「がん休眠療法」には、標準治療になるほどのエビデンスはないため、高橋医師は標準治療から外れた患者さんを対象に行っている、とのことだった。

例えば、 ①標準治療としての抗がん剤治療を受けたものの、副作用が強くて抗がん剤治療の継続ができない患者さん

②高齢などの理由で、治療医から抗がん剤治療は難しいと判断された患者さん

③抗がん剤に対する拒否感から、標準治療としての抗がん剤治療は選択したくない患者さん である。

ところで、著書によれば、三好医師が使用する抗がん剤の量は、標準治療に使用される抗がん剤の5分の1から20分の1だという。

「抗がん剤の毒性を調べる第I相臨床試験では、その最大耐用量に達する前に、既に治療効果の出る患者さんが、少なからずいることが分かっている。また、第I相臨床試験の目的は、最大耐用量を調べることであるため、副作用が出ない程度の量で効果があったとしても、そこに注意が払われることはあまりなかったのだ」

と指摘する。なるほど、そういうことだったのかと、納得してしまう。

その上で、三好医師は著書の中で、2016年に開催された「第54回日本癌治療学会学術集会」のシンポジウムで、ご自身が発表した「IV期がんに対する少量抗がん剤治療の検討」について触れている。

その中で、固形がんの治療効果を表す「SD(安定している状態)」が2カ月以上続いた患者さんは、308名中148名(48%)だった、と報告している。また、がんが消えた患者さんは2名、縮小した患者さんは27名いたことも報告している。

標準治療としての抗がん剤治療のエビデンスの「効果があったとしても数カ月から数年の延命効果」と比較しても、「少量抗がん剤治療」がそれなりの成果を上げていることが良く分かる。

ただし、「少量抗がん剤治療」は、第I相臨床試験の実状を基にした、三好医師の臨床経験に基づいて行われており、エビデンスのあるものではない。

しかし私には、個々の適量を求めることもなく、体表面積で一律に抗がん剤を投与する標準治療よりも、少量の抗がん剤でも、副作用が少なくて効果のある患者さんがいるのであれば、それを目指すことの方が医療本来の姿だ、と思えるのだ。

抗がん剤治療の専門家の皆様が日夜努力していることには敬意を表するけれど、標準治療としての抗がん剤治療の示すエビデンスは、「これぞ抗がん剤」と、胸を張って言えるほどのものとは思い難い。

ところで、三好医師は著書の中で「少量抗がん剤治療」は、副作用を出さないように治療していく方法であり、抗がん剤治療の専門家である必要はなく、がん診療に携わった経験のある医師であれば、誰にでも行える治療行為であると思う、とも書いている。この点もまた「がん共存療法」の条件の一つである「医師であれば誰でもできること」に近づいてくる。

費用についても触れておこう。三好医師の「少量抗がん剤治療」に使用される抗がん剤の量は、通常使用量の5分の1から20分の1であることは先述した通りだ。

三好医師は、長い経験から、必ずしも適応通りの(公的医療保険の使える)抗がん剤ではなくても、効果のあるがんがあることを実例を通して示しているが、その際には自費になってしまう。

公的医療保険を使う場合でも、基本的に抗がん剤にかかる費用の1割から3割の自己負担は求められるので、薬剤費だけを見れば、公的医療保険よりも、少ない自己負担で済む可能性もある。つまり、「少量抗がん剤治療」は費用面からも、「より多くの患者さんが受けられるような方法であること」という「がん共存療法」の条件に当てはまってくることが分かる。

ただ、実際は次のようなことも起こり得る。例えば、注射用抗がん剤の最小単位が1アンプル100mgであったとする。だが、少量抗がん剤治療として、その抗がん剤を20mgしか使わなかったとすれば、残薬は廃棄することになる。結果として、1アンプル分の自費請求になることもある、ということだ。しかし、これは止むを得ないことだろう。

ところで、私は「がん休眠療法」の生みの親である高橋医師をご紹介する中で、「がん休眠療法」が公的医療保険の対象になることを確認したが、それは高橋医師が、適応通りの抗がん剤のみを使用しているからであり、そこが三好医師との違いでもある。