最初に談合ブレスト(その14)の補足説明。

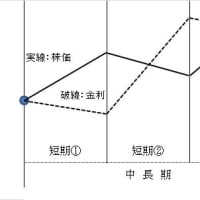

(その14)の上から3、4行目の説明は、変動相場制に加え金融自由化もおこなわれている時のマネーと為替の動き。金融自由化前、為替を決定したのは主に貿易収支。黒字国のマネーは高くなり、赤字国のマネーは安くなって、説明にあるような調整が(理論上は)行われる(はず)。

円高も進んだ。日本の産業空洞化も、デフレも続いている。なぜ、アメリカの対日貿易赤字は増えてしまったのか。一言でいえば、『アメリカ自身に原因があった』からだ。

貿易差額は『輸出額―輸入額』で計算する。輸出>輸入の時は貿易黒字。輸出<輸入の時は貿易赤字になる。 だから、アメリカが日本にモノを売る(輸出)よりも、買う(輸入)量の方が多かったということ。

もう少し具体的に言えば、『日本人はお客さんが欲しいと思う製品を一生懸命作ったから、アメリカ人も買った』。一方、『アメリカ人は自分が売りつけたい(楽して儲かる)製品ばかり作ったから、誰も買わなかった』。

ところが、アメリカ人と多くの日本人はそうは考えなかった。 ドルの価値が対円で三分の一、四分の一に下落しても赤字が減らない⇒経済理論的にはあり得ない話である⇒ということは、これは経済の問題ではない⇒何に原因があるのか⇒そうだ!日本の文化に原因があるのだ。

このように彼らは考えた。

そして、1985年のプラザ合意以降、経済摩擦解消のための日米政策者らの認識は、関税、為替などの経済問題から、談合を含む日本の商習慣、制度改変(改悪)に関心が移ることとなる。

これは『構造改革』という名称で呼ばれ、以後、日本国民一億のスローガンとなった。

今日はここまでにします。

明日は談合ブレスト(特別編)で、なぜこんなマクロ経済の話を延々とするのか。

私の意図、目的を書きたいと思います。

(その14)の上から3、4行目の説明は、変動相場制に加え金融自由化もおこなわれている時のマネーと為替の動き。金融自由化前、為替を決定したのは主に貿易収支。黒字国のマネーは高くなり、赤字国のマネーは安くなって、説明にあるような調整が(理論上は)行われる(はず)。

円高も進んだ。日本の産業空洞化も、デフレも続いている。なぜ、アメリカの対日貿易赤字は増えてしまったのか。一言でいえば、『アメリカ自身に原因があった』からだ。

貿易差額は『輸出額―輸入額』で計算する。輸出>輸入の時は貿易黒字。輸出<輸入の時は貿易赤字になる。 だから、アメリカが日本にモノを売る(輸出)よりも、買う(輸入)量の方が多かったということ。

もう少し具体的に言えば、『日本人はお客さんが欲しいと思う製品を一生懸命作ったから、アメリカ人も買った』。一方、『アメリカ人は自分が売りつけたい(楽して儲かる)製品ばかり作ったから、誰も買わなかった』。

ところが、アメリカ人と多くの日本人はそうは考えなかった。 ドルの価値が対円で三分の一、四分の一に下落しても赤字が減らない⇒経済理論的にはあり得ない話である⇒ということは、これは経済の問題ではない⇒何に原因があるのか⇒そうだ!日本の文化に原因があるのだ。

このように彼らは考えた。

そして、1985年のプラザ合意以降、経済摩擦解消のための日米政策者らの認識は、関税、為替などの経済問題から、談合を含む日本の商習慣、制度改変(改悪)に関心が移ることとなる。

これは『構造改革』という名称で呼ばれ、以後、日本国民一億のスローガンとなった。

今日はここまでにします。

明日は談合ブレスト(特別編)で、なぜこんなマクロ経済の話を延々とするのか。

私の意図、目的を書きたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます