今日は小沢峠から棒ノ折山に向かいます。前回までの成木尾根と違い、しっかりとした登山道が続きます。ちょうど季節も紅葉の時期で、普通にハイキングとして楽しめそうです。

ですが、東京都一周踏破をこの先に進めるには、どうしても奥多摩最深部の長沢背稜を縦走する必要があります。山小屋、避難小屋を使って1~2泊できるだけの装備を担いで登らないといけません。そこで、今回は日帰りですがリュックに大量の荷物を装填し、練習を兼ねて登りました。2人用のテント、シュラフ、ガスコンロ、2Lの水などでトータル 11kg になります。

青梅の上成木バス停からスタート。8:30。

紅葉がきれい。この時は快晴。

小沢トンネル手前の橋。

まずは小沢峠に向かう。

小沢峠。ここから都県境のトレース再開。

正直、11kgの荷物を背負って登山するのは初めてで、これまでとは比べ物にならないくらいしんどい。特に小沢峠から急な登りであり、心臓が張り裂けそうであった。

祠が並んでいるところに着いた。

その近くになんか不気味な仏像の写真が。。。といいつつ、疲れているとあまり怖さは感じずむしろ笑える。

岩も多い。

どんどん登る。

都県境あるある。左東京、右埼玉。植林をしている東京側と自然林の埼玉とでくっきり分かれている。

基本的に都県境沿いは紅葉が少ないが、時折きれいな紅葉あり。

これも伝わらないが結構な急坂を登る。

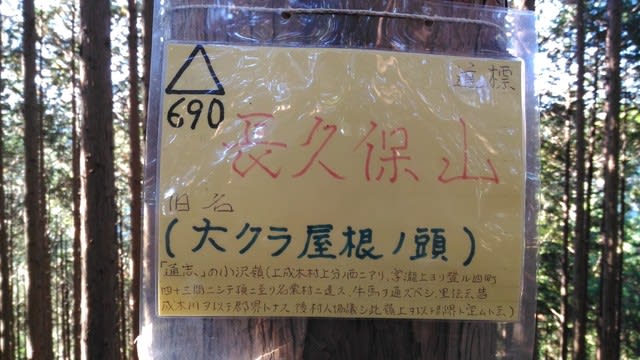

長久保山。690m。高尾山よりだいぶ高い!

崖。

下界を見ても相当高いところにいることが窺える。

こわー。クマ出没注意。一応熊鈴を今回からつけて歩いている。

倒木。根っこが平べったい。

マノリバンバ3連発。

広々とした尾根道。

なんとここで右の靴のソールが剥がれる。とりあえず登りは行けそうだが、下りは予備の靴(普通のウォーキングシューズ)に履き替えることとにする。平安時代の人もわらじで馬乗馬場を通過したんだろうから大丈夫だろう。

そして、成木尾根に入って以来常に安楽寺とともに道標にその名を刻していた「黒山」に到達する。展望は得になし。このあたりから他の登山者にも出会うことが多くなる。

棒ノ折山ももう近いか。

手前の権次入(ゴンジリ)峠に到着。ここからはメジャーな登山道なので、多くのハイカーが訪れていた。

最後の一登り。

着いた。一気に眺望が開ける。

パノラマ撮影。

埼玉県側からは棒ノ嶺という。棒ノ折山に到着。

広々とした山頂。ここで昼食をとる。

コンロを持ってきたので、お湯を沸かしてアルファ米とインスタントラーメンを食す。

予習:次回は清東橋(せいとうばし)バス停から登山を開始し、ここに出る。

予習:棒ノ折山から日向沢の峰(ひなたさわのうら)へは 6km 。結構あるな。

予習:棒ノ折山から日向沢の峰方面はここを下る。

都県境は今日はここまで。後は名栗湖のほうに下り、さわらびの湯に。

ところどころ黄色く紅葉した葉っぱがきれい。

ゴンジリ峠まで戻り、ここを左に下る。

ここからの道は岩が多くその上に木の根っこが這っていて、昨日の雨の影響もあって極めて滑りやすい。なかなかしんどいルートであった。

アスレチックですか?

でも時々紅葉がきれい。あまり、カメラを向ける余裕もなかったが。

岩茸石。この左脇をすり抜ける。

突然工事中の林道にでくわす。しばらくの間山道と林道が並走するので、林道で楽をさせてもらう。

しかし、そのまま林道を下るとさわらびの湯には出られないので、また滑りやすい山道を下る。

もう写真はほぼなし。時々ずっこけながら下る。頂上で履き替えた街歩き用の靴では辛すぎる。

ようやく出口。

考えることはみんな一緒だね。ストックを持ってこなかった登山者が山で拾った枝をストック代わりにし、登山道出口に置いて帰る。左側2本が今回お世話になった杖たち。最初はもっと長かったが、途中で何回か折ってしまった。

里のほうも紅葉がきれい。

さわらびの湯までは地獄の上り坂。

季節外れの桜が咲いている。と思ったら、これは十月桜というらしい。

さわらびの湯到着。今日の目的地。温泉と休憩所がある。

今日のところはここまで。温泉に入ってビールで一杯。

実はこの後乗った飯能行バスが地獄。激混みかつ渋滞で1時間くらいかかった。ある意味今日一番しんどかったかもしれない。

さて、今年5月からはじめてきた都県境の踏破ですが、今年はここまでとします。次回は清東橋から棒ノ折山に上り、日向沢の峰、天目山、一杯水避難小屋を経由して東日原バス停までの推定 17km くらい(9時間~10時間)のコースになります。ろくなエスケープルートがありません。これからの季節だと、たぶん明るいうちに下山できないと思うのと、初心者がいきなり冬の避難小屋で一泊するのもハードルが高いので、できるだけ日が長く温暖な季節ということで、来年の春以降に再開したいと思います。

冬場の散歩は別なネタを考えて続けていこうと思います。