かつてはステムコンポのアンプにプレーヤーをつないでレコードを聴いていましたが、今はなんとBluetoothで接続できるプレーヤーもあるようです。そんな時ストリーミング音楽配信を利用し始めました。私はSpotifyを使いますが、驚いた事に私のレコードコレクションの多くを聴くことができました。これはまさに時空を超えたデジタルジュークボックス! 私にとっては大きなカルチャーショックでした。

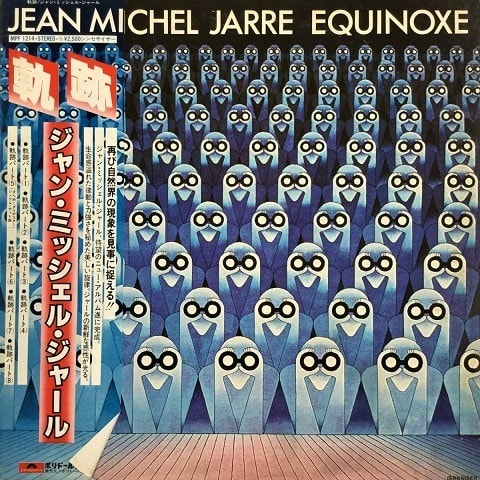

そういえば変わったジャケットのレコードを持っていたなあ? ふとあるアルバムを思い出しました。私が青春時代を過ごした80年代は音楽界におけるシンセサイザーの黎明期でした。当時は様々なシンセサイザーを駆使したミュージシャンが数多く活躍しました。日本ではYMOがその先駆者でしたが、友人たちと話している時にある海外のミュージシャンの名前が挙がりました。その1人がジャンミッシェルジャールでした。ジャンはフランスの音楽家、シンセサイザーを使うキーボーディストだと友達が教えてくれました。そして私は早速レコード店へ向かい、彼の最新アルバムを買ったのです。

いかがですか、とてもインパクトのあるジャケットでしょ。これ、遠くから見るとフクロウの大群に見えません? ちなみにアルバム名のEQUINOXEとは昼夜平分時、つまり春分と秋分の事を意味します。ともあれ衝動買いしたこのアルバム、早速聴く事にしました。まず驚いた事は、収められている曲の名前です。単に無機質にナンバリングされただけの曲名になっており、さらに全ての曲がつながっているという驚愕の構成でした。曲調として明確に特徴を捉える事ができるものは、A面の最後の曲とB面の最初の曲(これはシングルカットされたらいしい)です。それ以外は単調な曲の繰り返しが続きます。数十年ぶりにSpotifyでこのアルバムを聴いてみましたが、なぜか懐かしい気がしました。そこにはマイコンやシンセサイザーに夢中になっていた学生時代を思い出している自分がいました。

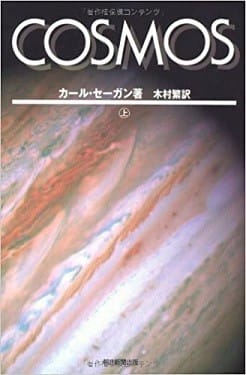

ところで、ジャンミッシェルジャールの事をネット検索していると「カールセーガン、コスモス」というキーワードが出てきました。そう言えば80年代に宇宙科学者のカールセーガン博士が書いた書籍が発売された事を思い出しました。この本の上下巻は我が家にもあり読んだ記憶があります。そしてこの書籍の内容をテレビ化した番組が日本でも放送されました。その番組のBGMとしてジャンミッシェルジャールの曲が使われていたのです。もしかすると私もこの番組を見て、その音楽について雑誌などで調べてこのアルバムにたどり着いたのもしれません。

最近は昔の記憶が連鎖的に次々と蘇ってくる事が多くとても面白いです。これも私が子供の頃からいろいろな物に興味を持っていたからかもしれません。加えてこのgooブログで出会った人たちのいろいろな記事を読ませて頂く事も、よき刺激になっているように思います。ちなみに調べてみるとジャンミッシャルジャールは今年で73歳、時の流れは早いです。

な