今日のテヘラン日記はちょっとアカデミックな話題で、昨年末の12月27日にテヘランで開催された第2回国際ファーラービー賞(The 2nd International Farabi Award)についてのレポートです。

----- + ----- + ----- + -----

これはイラン文部省主催、UNESCO、ISESCOの協賛で去年から始まった、人文学の各分野での優れた研究者に与えられる賞で、例えばノーベル賞のイラン版、人文学版といえるだろうか。国内部門は人文学の全分野、海外部門はイラン学、イスラーム学の2つの分野を対象としていて、2回目の今年は日本から、故井筒俊彦先生と井本英一先生のお二人がそれぞれ、過去の優れた先駆的研究者を記念して与えられる故人の部門と、海外の優れた研究者に与えられる海外選抜賞の部門で受賞し、日本のイラン学、イスラーム学にとって喜ばしいニュースとなった。

言語哲学、イスラーム思想史、東洋思想史といった分野で活躍した井筒俊彦先生の多大な業績は日本でも広く知られているけれども、井筒先生が革命前のイランで教鞭をとっていたことは、中東研究者以外にはあまり知られていないのではないだろうか。井筒先生がイランを訪れるきっかけとなったのは、カナダのマックギル大学時代の同僚だったイラン人研究者とのイスラーム哲学やペルシア神秘思想についての議論や文献講読から、思想史の分野でイラン文化圏やペルシア語文化圏の魅力と出会ったためだったといわれる。井筒先生の扱った文献の多くは哲学の分野だからアラビア語なのだけれども、それらの著作の多くがペルシア語話者であるイラン人哲学者たちの手によるものだったから、彼らの世界観を知るには、イランで暮らしたり、イラン人の研究者たちと交際したり議論したりした毎日がきっととても面白く感じられたのではないだろうか。そんな井筒先生の見たイラン的イスラーム(シーア派や神秘主義)については、例えば、岩波文庫の『イスラーム文化―その根底にあるもの―』の最後の章の「内面への道」に解りやすく紹介されている。

井本英一先生は、特に飛鳥時代・奈良時代の日本文化にみられるオリエントや特にイランの文化習俗の影響について、博覧強記と驚かずにはいられない幅広い比較民俗学の見識でもって長年にわたって論じて来られた研究者で、『飛鳥とペルシア』『習俗の始原をたずねて』『神話と民俗のかたち』などの多数の著作がある。例えば、東大寺二月堂のお水取りにみられるイランの古い冬至の祭り(シャベ・チェッレ)の影響や、唐招提寺の建設に大きな役割を果たした建築家の思託は中世ペルシア語シータク(現代ペルシア語ではシェイダー:恋に狂ったという意味で、技芸に心酔した腕の良い建築家がこう呼ばれた)の音写でイラン系移民である可能性が高いこと、弥勒菩薩の遠い起源が古代イランのミトラ神にあること、飛鳥の酒船石遺跡がゾロアスター教にならって遺体を浄める儀式を行う装置であった可能性etc… 井本先生の著作を読むと、古代日本に入ってきたと考えられる遠いオリエントとりわけイランの文化習俗の多様さや文化の伝播という現象の不思議さについて驚嘆のため息が出てしまう。なかでも、長くサンスクリット語起源と考えられてきた盂蘭盆の語源が中世ペルシア語のウラワーン(義とせられた者の意)で、盂蘭盆(お盆)は「アルタワーン・フラワシ(義とせられた者の霊魂)」と呼ばれた古代イランの1月に人々が祖先を供養した習俗が源流にあるという説は、今では日本の学界での定説となっている。

ちなみに井本先生の『飛鳥とペルシア』は他のいくつかの論文と一緒にペルシア語に翻訳され、現在、出版中で、テヘランでも出版を楽しみにしている人が大勢いるようだ。

ちなみに日本以外の海外の研究者では、去年のペルシア文学研究者のFouche やPeter Avery、 歴史学者Richard Fryeなどに続いて、今年はファーラービー研究者のGalstoneやイスラーム神秘主義研究者 ChitikやErnst、シーア派研究者のHamid Algerなどが受賞している。

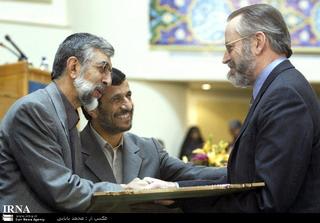

さて、Farabi Awardのタイトルとなったファーラービーとは、中世ラテン語ではアルファラビウスまたはアヴェンナサルと呼ばれた10世紀の哲学者で、アリストテレスに次ぐ第2の師とも称され、論理学、政治学、言語哲学、神学、数学、天文学、医学、音楽etc…の広い領域にわたって著作を残している。プラトンとアリストテレスの総合を試みて後の神秘主義思想に多大な影響を与え、特にアリストテレスの『オルガノン』への注釈はイブン・スィーナー(アヴィセンナ)が参照したことでも知られる重要な著作といわれているほか、著名な『有徳都市の住人がもつべき諸見解の原理』では、ギリシア及びイスラームの学問的・倫理的価値観に立脚したユートピア都市を描いた。また世界初の(?)譜面を考案したことでも知られているそうで、Farabi Awardは彼の豊かな創造力と広い学際的な活躍にちなんで、国内外での人文学全体の発展を願って名付けられたとのこと。授賞式での様々な関係者からのスピーチでは、これからの時代における人文学の更なる重要性や、学際的研究、人文学の統合、人文学における精神性といった様々なニーズについても語られ、どれもなかなか聞き応えがあって、人文学への支援として非常に熱の入ったプログラムだという印象を受ける。

イスラーム学、またはイスラーム研究については、日本でもここ数十年ほどの間に段々と認知度が高くなってきているけれど、イラン学というのは、ほとんどの人にとってなかなかピンと来ない特殊な分野に思えるはずだから、また機会を改めて紹介してみたい。でも例えば井筒先生や井本先生の著書を読んでみると、その広大な広がりがきっとほんの少しは想像できると思う。イランという国は、例えばバックパックで旅行するにしても、ただ素通りしてしまうのが惜しくなってしまうくらい様々な文化的な魅力に溢れた国だから、数冊の良書を持って旅行できたら、きっともっと楽しくなるはずだ。ちなみに、私もこの機会に久しぶりにお二人の先生の本をめくっているうちに、学問のロマンなのか、遙かな旅に出ているような不思議な錯覚に陥ってしまったのだった。