「読む会」だより(25年5月用)文責IZ

(4月の議論など)

4月の「読む会」は27日に開催されました。5月からは己斐公民館での定例開催となります。

(前月の議論)のところでは、第一インターは1886年のメーデー以前に(1864~76年)解散しているという指摘がありました。その通りですので、その部分の削除をお願いします。内容的には特に意見は出ませんでした。

(復習6)。1項については、機械の発展は労働者にも便利さや快適さをもたらすのではないか、という質問が出ました。これに対しては参加者から、道具の改善は有用だがそれをだれが何のために使うのかが問題ではないか、という意見や、いわゆる職人技が無くなって労働が平準化すると一面では長時間労働などが促進される手段となる、という意見が出されました。たしかに電化製品など、機械がもたらす進化した消費手段では労働者も利益を受けます。しかし資本の下での生産は、そうした労働者の生活上の利益(労働を含めて)を直接の目的として行なわれるのではなくて、いわば競争に打ち勝って利潤を増大させるための手段として便利さが利用されているのでないでしょうか。だからこそ生産過程で使用される機械は、やはり労働者にとって敵対的なものとして現われるのではないでしょうか。

2項については、P3の4段落目で「だからそれぞれ<労働力と生産手段>は、《資本家の貨幣を介して流通から引き揚げられ、》資本家の投下資本の諸部分となることで、はじめて結び付き、生産が可能になる」と触れた点について《》内の言葉はここでの説明には不要ではないか、という意見が出ました。チューターは、生産の二つの条件がそれぞれ「商品」として存在するということが重要であって、だからこそ貨幣や流通を媒介にしてはじめて生産の主体としての資本が生まれるということは重要と思っている、と答えました。参加者からは、資本の搾取の前提は商品生産だという理解があってよい、という意見が出ました。

付け加えておきますと、資本主義において、生産の客体条件である生産手段(労働対象と労働手段)と労働力とが、ともに「商品」として存在しているということは、言い換えれば、それらが個々バラバラに、直接には相互の関連を欠いた私的なものとして生産されあるいは存在しているということです。だからこそ、それらが結び付いて実際に社会的な生産が行なわれるためには、貨幣や流通が不可欠となるし、生産の主体としての資本はまずは資本家の持つ貨幣として現われるのです。第12章4節での“工場内”分業のことを思い出しますと、そこではたとえばこう指摘されていました。「作業場の中での分業ではア・プリオリに〔はじめから〕計画的に守られる規則<社会的必要労働時間の支出>が、社会の中の分業では、ただア・ポステリオリに〔あとから〕、内的な、無言の、市場価格の晴雨計的変動によって知覚される、商品生産者たちの無規律な恣意を圧倒する自然必然性として、作用するだけである」(全集版、P466)。工場内においても生産物は順次に姿を変えていくのですが、それらの生産物は相互に「商品」として「交換」されるわけではありません。それらにはむろん新たな労働が加えられていくわけですが(だから最終生産物である商品の価値には加えられていくのですが)、過程の中にある生産物相互は交換されるのではなくて、したがってまた相互に価値(支出労働時間)として評価されるのではなくて、単に完成品に至るまでの前段階と次段階という関係を持っているだけです。ここでは、それぞれの生産物とそのために支出される労働とは、特定の完成品を生産するという一定の生産関係が“あらかじめ”存在しているがゆえに、それらは「商品」(すなわち使用価値と同時に価値をもつもの)という姿をとる必要がないのです。ところが私的所有を基礎とする社会的分業においては、その生産関係は“あらかじめ”存在しているものではなくて、共に「商品」としてバラバラに存在している労働力と生産手段とは、資本(貨幣)によっていつでも新たに結び付けられなければならず、だからこそ生産の主体は資本(貨幣)として現われるのです。

また、同じ段落の少し後に「他部門での労賃の価値以下への低下」とあるのは、労賃の“労働力の価値”以下への低下ということです。

その他の部分には特に質問や意見は出ませんでした。

今回、「機械と大工業」について5項目ほどにまとめましたが、【復習】としてはまとまりのないものになってしまい反省しています。以前にも紹介した『直接的生産過程の諸結果』などを参考に、労働過程の資本への実質的包摂、といった形で全体を特徴づけれれば良かったかもしれません。ちなみに、そこには次のような指摘があります。(太字は原文、下線は引用者)

「労働過程は、価値増殖過程の、資本の自己増殖──剰余価値の生産──の過程の、手段になる。労働過程は資本の下に包摂されて(それは資本自身の過程である)、資本家は、指揮者、管理者として、この過程に入る。それは資本家にとっては同時に他人の労働の直接的搾取過程でもある。私はこれを資本の下への労働の形態的包摂と呼ぶ。それはすべての資本主義的生産過程の一般的な形態である。しかし、それは、同時に、発展した独自に資本主義的な生産様式と並ぶ一つの特殊な形態である。なぜなら、この独自に資本主義的な生産様式はかの一般的な形態<労働過程の資本への包摂>を含んでいるが、後者は必ずしも前者を含んではいないからである。」(国民文庫版、P80)

「絶対的剰余価値の生産が、資本の下への労働の形態的包摂の物質的表現と見られることができるように、相対的剰余価値の生産は、資本の下への労働の実質的包摂の物質的表現とみられることができる。」(同、P88)

(説明)第7篇資本の蓄積過程前書き

『資本論』の第1巻「資本の生産過程」の最後の篇である第7篇「資本の蓄積過程」には、各篇の中で唯一、章別の前に「まえがき」が置かれています(特に「まえがき」と記されているわけではありません。なお、このような「まえがき」が置かれているのは、もう一カ所だけ、第5篇第15章「労働力の価格と剰余価値の量的変動」の所で、ここでは節別の前です)。この「まえがき」には、7篇「蓄積過程」の第1巻での位置や意義ばかりではなくて、『資本論』全体の構成やいわゆる方法論についての重要な事柄が指摘されていると思われますので、21章に入る前に今回はここだけを取り上げたいと思います。

5つのパラグラフだけのとても短いものなので、まずその全文を引用します。(下線は引用者)

・「<1>ある貨幣額の生産手段と労働力とへの転化は、資本として機能するべき価値量が通る第一<段階>の運動である。この運動は、市場すなわち流通部面で行われる。@

運動の第二段階、生産過程は、<購入された>生産手段が商品に転化されたときに終わり、この商品の価値はその諸成分の価値を越えている。すなわち、最初に前貸しされた資本に<剰余労働が生み出す>剰余価値を加えたものを含んでいる。@

それからまたこれらの商品は再び流通部面に投げ込まれなければならない。<すなわち>それを売ること、その価値を貨幣に実現すること、その<増大した>貨幣を改めて資本に転化させること、そしてそれが繰り返されることが必要である。@

このような絶えず同じ継起的諸段階を通る循環は、資本の流通をなしている。

<2><資本の>蓄積の第一の条件は、資本家が、自分の商品を売ること、また、こうして手に入れた貨幣の大部分を資本に再転化させることをすでに済ませているということである。@

以下では、資本はその流通過程を正常な仕方で通るということが前提される。@

この過程<資本の流通過程>のもっと詳しい分析は第2部で行われる。

<3>剰余価値を生産する、すなわち不払労働を直接に労働者から汲み出して商品に固定する資本家は、その剰余価値の最初の取得者であるが、決してその最後の所有者ではない。彼は、後で、それを、社会的生産全体のなかで他の機能を果たす資本家たちや土地所有者などと分けなければならない。したがって、剰余価値は色々な部分に分かれる。剰余価値の断片は色々な部類の人々の手に入って、利潤や利子や商業利得や地代などという種々の互いに独立な形態を受け取る。これらの剰余価値の転化形態は、第3部<資本主義的生産の総過程>ではじめて取り扱われうるものである。

<4>だから、ここ<資本の蓄積過程>では我々は、一方では、商品を生産する資本家は商品をその価値通りに売るものと想定し、それ以上に彼の商品市場への復帰には立ち入らないことにし、流通部面で資本に付着する新たな諸形態にも、これらの諸形態に含まれている再生産の具体的な諸条件にも、立ち入らないことにする。@

他方では、我々にとっては、資本家的生産者は全剰余価値の所有者と見なされる。または、別な言い方をすれば、彼と獲物を分け合う仲間全体の代表者と見なされる。@

つまり、我々は最初はまず蓄積を抽象的に、すなわち単に直接的生産過程の一契機として、考察するのである。

<5>なおまた、蓄積が行なわれる限り、資本家は、生産した商品の販売に、またそれによって得た貨幣を資本に再転化させることに、成功しているわけである。@

さらに、剰余価値が色々な部分に分かれるということは、剰余価値の性質を変えるものでもなければ、剰余価値が蓄積の要素となるために必要な諸条件を変えるものでもない。資本家的生産者が剰余価値のどれだけの割合を自分の手に確保し、どれだけの割合を他人に引き渡すにしても、とにかく彼はそれをいつでも第一番に取得するのである。@

それゆえ、我々が蓄積の説明で想定することは、蓄積の現実の過程でも前提されているのである。他方、剰余価値の分割と流通の媒介運動とは、蓄積過程の単純な基本形態を不明瞭にする。だから、蓄積過程の純粋な分析のためには、蓄積過程の機構の内的な営みを覆い隠す一切の現象をしばらく無視することが必要なのである。」(全集版、P736)

以下、二点だけ触れておきます。

(1.資本〔すなわち剰余価値を生み出していく価値〕には三つの存在形態があり、それらの形態へと順次置き換わってゆく資本の運動は三つの段階をとおって循環する。この循環運動が資本の流通をなす)

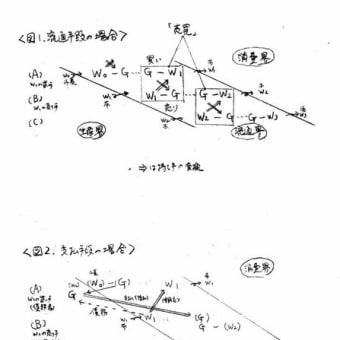

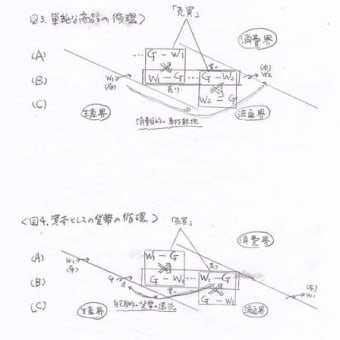

産業資本の運動は、貨幣を生産要素に置き換える過程と、それらの生産要素によって実際に商品の生産と価値増殖が行なわれる過程、さらに生産された商品の販売によって元の貨幣の姿に回帰する過程、という三つの過程を繰り返します。したがってそこには貨幣、生産要素、商品としての生産物という相異なる三つの資本の存在形態があります。

このうち第1巻で問題とされたのはもっぱら第2段階です。すなわち資本家のもとに既存の商品として集められた生産要素が、労働力の発揮によってはじめて結合され、実際に新たな商品と剰余価値とが(『諸結果』の表現によれば「資本の生産物としての商品」が)生産される、資本の生産過程(資本による価値増殖)が主題でした。ここでは、それを準備するために必要な流通過程(第1段階)や、あるいはそれを繰り返すために必要な流通過程(第3段階)は、この過程にとっていわば前提されたものとして必要最小限に取り扱われたのです。

これらの点について、後の第2巻ではこう振り返っています。

・「資本の循環過程は三つの段階を通って進み、これらの段階は、第1巻の叙述によれば、次のような順序をなしている。

第一段階。資本家は商品市場や労働市場に買い手として現われる。彼の貨幣は商品に転換される。すなわち流通行為G-Wを通過する。<すなわち貨幣資本の形態から生産資本の形態への転換>

第二段階。買われた商品の資本家による生産的消費。彼は資本家的商品生産者として行動する。彼の資本は生産過程<…P…>を通過する。その結果は、それ自身の生産要素の価値よりも大きい価値をもつ商品である。<すなわち生産資本の形態から価値増殖された商品資本の形態への転換>

第三段階。資本家は売り手として市場に帰ってくる。彼の商品は貨幣に転換される。すなわち流通行為W-Gを通過する。<すなわち商品資本の形態から貨幣資本の形態への回帰>……

第一段階と第三段階<での流通行為>は、第一部では、ただ第二段階すなわち生産過程を理解するために必要なかぎりで論及されただけだった。だから、資本が自分の通る色々な段階で身に着けるところの、そして繰り返される循環の中で身に着けたり脱ぎ捨てたりするところの、色々な形態は、顧慮されていなかった。これからは<第2巻では>、これらの諸形態がまず第一の研究対象になるのである。」(第2巻、第1章「前書き」、全集版P35)

(2.第7篇の課題。資本の蓄積とはその循環運動を通じたその拡大再生産のことであるが、ここでは流通部面でのその諸形態やそれらが含む再生産の条件は捨象される。ここでの蓄積は、資本の直接的生産過程の一契機としてのみ、資本の再生産の前提としてのみ、つまり資本関係──賃労働と資本との──の再生産としてのみ取り扱われる。)

第7篇「資本の“蓄積”過程」を読む上で分かりにくいことは、たしかに資本の“蓄積”はその循環を通じての資本の再生産を、しかも拡大再生産を含むのですが、前記したように、第1巻では、「資本はその流通過程を正常な仕方で通るということ」が前提され、「この過程のもっと詳しい分析は第2部で」行なうこととなっているという点でしょう。いわゆる方法論の問題もあってチューターには説明しづらい点が多いのですが、資本の生産過程を主題とする第1巻のいわば「仕上げ」として、また第2巻の資本の流通過程の「入口」として、この過程を単なる個別的諸資本の生産からは離れて、社会の「再生産」という社会全体からの観点から見るならば、その内容は、剰余価値を生み出す賃労働と資本という資本関係の再生産に他ならないということを示すことが、ここでの課題とされているように思われます。

『諸結果』のなかの《直接的生産過程の結果》の項目ではこう指摘されています。

「生産過程の対象的な諸条件<物質的諸前提>がこの過程の結果として現われるだけではなく、この諸条件の独自に社会的な性質<賃労働による資本の価値増殖>もまた同様である。生産当事者たち相互間の社会的な関係、したがってまた彼らの社会的な地位、──すなわち生産関係そのものが<この再生産過程を通じて>生産されるのであり、それらはこの過程の絶えざる更新される結果である。」(国民文庫版、P149)

蓄積において重要なことは、この繰り返される再生産の過程の中にあっては、労働力商品の“売買”という流通部面における表面上の平等な関係は消え去って、資本による労働力の搾取と剰余価値の取得という両者の本質的な関係が浮き彫りにならざるを得ない、ということでしょう。

この「まえがき」については、ローゼンベルグの指摘がよくまとまっているように思われますので引用しておきます。

「ところで、この二つの段階の後には第三の段階が続く。それは再び流通の段階であり、そこで商品<の価値>が実現されて貨幣に転化する。マルクスは、はじめの二つの段階の研究にすぐ続いて、右の第三段階の研究に移るべきであった、と思われるかもしれない。マルクスが本編で研究している資本の蓄積は、まさにこの第三段階を前提しているということからも、そのように考えられる。資本の蓄積とは、剰余価値の資本への転化に他ならないからである。そしてこのことは、剰余価値が実現されて、それが生産されたときの商品形態から、最初の資本に付加される貨幣形態に移ったことを意味する。ところがマルクスはこの第三段階を、資本の総循環全体、すなわち三つの段階の総体とともに、『資本論』第2巻で研究する。マルクスはそこで再び単純再生産と拡大再生産を分析する。すなわち、本編で研究していることに再び立ち帰るのである。

マルクスは本編の前書きで本編の研究対象を詳しく解き明かし、そのことによって、右に述べた疑問に答えている。

問題は、「資本の蓄積過程」の分析は、マルクスが本編で行なっている断面では、資本の運動の初めの二つの段階以上には出ないという点にある。第一の段階で、労働者と資本家との間の関係<商品生産を通じた搾取関係>が結ばれ、樹立される。第二の段階でこれらの関係は剰余価値のうちに実現される。といっても、その関係が新しく再生産されるように、実現されるのである。労働者は、剰余価値を生産することによって、自らを賃金労働者として再生産する。労働力の商品化<すなわち賃金労働者の存在>が剰余価値生産の出発点であるとすれば、<今度は>剰余価値の生産は労働力<すなわち賃金労働者>の生産のための出発点となるのである。マルクスは次のように言っている。『ところが、<客体的労働条件と主体的な労働力との分離という>はじめは出発点にすぎなかったものが、過程の単なる継続すなわち単純再生産に媒介されて、資本主義的生産の特有の結果として絶えず新しく生産され、永遠化される』<第21章>。本編では、どのようにして絶えず出発点が、自らを更新する結果となるか、ということが研究される。第三段階の分析、第三段階に関連する諸関係の解明、第三段階を規制する諸法則の解明は、ここで提起されている問題<客体的労働条件と主体的な労働力との分離がどのように更新され再生産されるか>にとっては全く不要である。そもそも資本主義的諸関係の再生産、商品としての労働力の再生産は、労働者が剰余価値を生産すること、労働者の剰余価値が<既存価値とともに>資本家によって取得されることによって、初めておこなわれるのであって、<第三段階での>生産された価値あるいは維持された生産手段の価値が実現される<貨幣に回帰する>ことによって生ずるのではないからである。この後者<第三段階>は、上記の問題にとっては、事実上の必要な前提にすぎず、さしあたりは想定され得るだけで<いわゆる“措定”されるものであって>研究することはできないのである。

また、個々の資本家グループの間での剰余価値の分配の研究も、さしあたりはする必要がない(その研究を、マルクスは『資本論』第三巻で行なう)。資本主義的生産の総過程は、したがってまた資本主義的蓄積の現実の歩みは、これらの契機を含むとはいえ、しかし本編で提起される問題の解決には、やはり剰余価値の分配の研究は必要でない。理論的分析を複雑にしないために、余計なものは全て捨象することが可能であるだけでなく、必要でもある。それでマルクスも次のように言明している。『したがって我々は、さしあたり、蓄積を抽象的に、すなわち直接的生産過程の単なる契機として、考察する』。

あらゆる生産と同様に、資本主義的生産は単独の偶然的な行為ではない。それは間断なく行われるし、また行われなければならない。『社会は、消費することをやめえないのと同様に、生産することもやめえない』<同>。しかしこれまでは、資本主義的生産が価値の自己増殖過程としてのみ研究された限りで、その連続性は、前提されてはいたが、研究されはしなかった。どうして『単なる反復または継続が、過程に対して新しい性格を与える《または、むしろ、それを単なる個別的な過程のように見せる外観上の性格を解消させる》』<同>のかは、研究されなかった。なぜなら、価値の自己増殖という問題を解決するには、この新しい性格<社会的再生産の一部分としての性格>の解明は必要でなかったからである。資本の再生産という問題となると事情が違う。この場合には、連続性こそがこの範疇の決定的な標識である。『だからあらゆる社会的生産過程は、不断の関連と、その更新の絶え間ない流れにおいて考察するならば、同時に再生産過程である』<同>。

したがって、マルクスは、本編で、資本主義的生産を資本主義的諸関係そのものの生産として研究し、まさにそのことによって、それを『不断の関連と、その更新の絶え間ない流れとにおいて』研究するのである。」(『注解Ⅱ』、青木、P448)