宮沢賢治〈雨ニモマケズ〉に新解釈の玄侑宗久氏 (23)

1、無用の用の観点で考察

賢治遺品の黒レザー手帳には11.3の日付けがふられて「雨ニモマケズ」で始まる文が無題で書き付けられていた。それは漢字・カタカナ交じりで構成された文であった。

後世、「雨ニモマケズの詩」と呼び親しまれる。私はこの呼称に倣い陳述する。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラツテイル

一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ小サナ萱ブキノ小屋ニイテ

東ニ病気ノコドモアレバ行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒドリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニワタシハナリタイ

南無無邊行菩薩

南無上行菩薩

南無多宝如來

南無妙法蓮華経

南無釈迦牟尼佛

南無浄行菩薩

南無安立行菩薩

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

雨ニモマケズの詩は、賢治が体調を悪化させ、喀血もしたであろう布団に臥し、死を予感したおりに書き付けた詩ではなかったか?

賢治は重篤な病と自覚、再起困難、と覚悟をきめ、肉親との別離も考えたであろう時に作詩されたと推察される。この状況下で書かれた雨ニモマケズであったことを、まず認識しておきたい。この認識は雨ニモマケズの詩を理解するうえで大前提条件となるのではなかろうか、と思う。

賢治は青春時代の希望に燃えた健康体の歳に作詩したものでは無いことを、くどい、といわれようともしっかり押さえておきたい。

まさに、賢治は霊山浄土へ向かいつつある、と自覚し己に誓願した詩ではなかったか、と思われる。

衰弱しきった賢治にとってペンを持つことも重く感じられたことだろう。雨ニモの詩は韻を含んだセンテンスであり一行一行は短文であった。もし、漢字・ひらかな交じりの文であったのなら、病躯への負荷は少なめですんだことだろうが、賢治は鉛筆で漢字・カタカナ交じりの文を書いた。このことは、平仮名の草書風で書くよりは体力消耗は大であった筈なのだ。が、疲労を承知で漢字・カタカナ交じり文に拘った。この賢治の拘りには理由があってのことなのだ、と考察する。

この拘りを遂行してゆく賢治は、衰弱一途をさらに悟らせたことだろう。それで賢治は画数の多い漢字の使用は極力控え、カタカナ文字の多用となったのではなかろうか。

どうしても代替できぬ漢字はカタカナ文字にはしなかったし出来なかったのである。詩文の以下の漢字がそれに該当しよう。

決シテ瞋ラズ

瞋の漢字に注目したい。このイカリを漢字にしたことには理由があったかと思う。瞋は、お経に見られる漢字ではなかったか、と私は記憶する。

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

私なら、「欲ハナク 決シテ怒ラズ」と書いてしまうだろうが、賢治はお経にある漢字の「瞋」を採用した。

フリー百科事典ウィキペディアによると、《 瞋(しん)は、仏教が教える煩悩のひとつ。

瞋恚(しんに)ともいう。我(自分)に背くことがあれば必ず怒るような心である。仏教で人間の諸悪・苦しみの根源と考えられている三毒、三不善根のひとつ。》と解説がある。

賢治は、仏教用語の漢字を使用した目的、その意味は、「雨ニモマケズ」で誓願したことを己が背くことがあれば、必ず己を赦さずに怒るように、自分に厳命する詩文ではなかったか、と考察する。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

では、カタカナ文字の使用は、なぜなのであろうか。

賢治は、お経の環境に雨ニモマケズの詩を位置付けたかったのではないだろうか、と思わざるを得ない。カタカナ文字の発明は、日本のお坊様たちが渡来のお経を理解する際に、経文の脇につけ始めたことから派生した表音文字といわてきたかと思う。

賢治はカタカナ交じりの詩に拘った理由は、賢治なりの好みがあってのことだろうか。漢字の使用を抑えつつも聖なるお経の世界へ身を置きたかったのかもしれない。それは「仮想世界」への没入でもあったのではなかろうか、と思われる。死がせまるなかで、幻覚幻聴に陥る時もあったかもしれないが、そのような精神のときがあろうとも、法華者としての道を追究しようとした賢治ではなかったか。

私は雨ニモマケズの詩を繰り返し吟唱してみた。すると一段と心に響いてくるものがあった。それはお経を読経している心境に己を誘ってゆくようにおもえてならない。

賢治はカタカナを多用したことで後世、読解で一部に戸惑いを起こした人もおられた。

その戸惑いから、賢治の書き間違いだ、とする見方をする人も現れた。遂には作詩者の意思は否定されて、「改訂」がされたのではなかったか。

もっとも、そのような事態に至った責任は賢治にあったともいえようが、その責任追及は呼吸困難者を鞭打つようなことであろう。その読解に難があるといわれる箇所を、もしも表意文字の漢字にしていたならば理解はできたということなのだろうか。私は、なんと酷な責任追及かとおもってしまう。

私は詩を理解する大前提条件を既述したが、それは何であったのであろうか。思い出して頂きたい。つまり、賢治さんは病躯をおして一文字一文字を刻むが如くに心情を吐露していったのではなかっただろうか。誓願をしていったのではなかったか。

表音文字にしたところや表意文字にしたところ、その文字に託した賢治のこころを理解したいものである。

私は前置きで長々と書いたことのなかに、イーハトヴォの風土に思いを馳せる問いかけをしたかと思う。土と生きる農民に思いを馳せたつもりである。

カタカナ多用で誤解されるかもしれない虞を、賢治は予測をしなかったのであろうか。それとも賢治は未必の故意で、敢えてカタカナ文字にされたのであったのであろうか。

私は、賢治は敢えてカタカナで「ヒドリノトキハナミダヲナガシ」と表現をしたのである、と考察する。

賢治は目的をもって、意図的にカタカナ文字を使用したところもある、と考察する。

繰り返し指摘したい。

ヒドリノトキハ ナミダヲナガシ

サムサノナツハ オロオロアルキ

1、「ヒドリ」を漢字にせずにカタカナ文字で表現した賢治は狙いが目的があってのことであったと考察する。

2、漢字といえば、夏という漢字で考察すると、夏の漢字は11画も刻み込む作業をして、一漢字が完成する。

それをカタカナ文字にすれば、サムサノナツの夏の文字は、ナの2画とツの3画であり、5画でナツ、を表せる。

合計で5画で完了する。11-5=6、6画も省力できるのではないだろうか。

衰弱の体には好都合のカタカナ文字であったと思う。

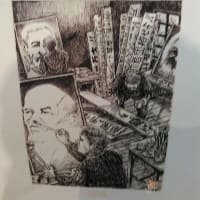

3、さらに賢治衰弱説でみてゆくと、不思議な頁に出くわす。見開き頁の書付たお経の文字である。

漢字だらけで書き込んでいる。この書き込みの体力はどこに残していたのであろうか。

お経のすべてを、カタカナ文字の表音文字で書き込むことは、賢治は納得しなかったのである。

賢治は雨ニモマケズの詩には大きな文字でお題目を頁の中央に据え、

各菩薩、如来さまを両脇に侍らせようたように書かれた。

このことは賢治の本質的問題で割愛のできぬことであったと思われる。

が、令弟の清六さまの編集方針、公表方針で明々白々の宗教色は意図的に排除されたのではなかったか。

それは兄賢治作品を普及する上で必要と考えての方針であったのだろうが、

兄賢治にとっては精神上の死活問題であっただろう。

お題目などを排除されての詩雨ニモマケズの公表であったことも、知っておきたいことではないだろうか。

イカリの漢字は

前述したが、一漢字に深い意味がある「お経」ゆえに、雨ニモマケズの終章頁をカタカナ文字のみで納める完結させるわけに はゆかなかったと考察する。法華経に帰依する賢治にとって、いのちのように大切なお題目、菩薩さま如来さまの登場とし たのではなかったか。それは賢治の誠ではなかったか。仏教の法華経に接する態度として、命をふりしぼっての刻字の御仏さ まの御名を漢字で表記されたのではなかったか、と考察する。

4、多くをカタカナ表記にしたことから、いろいろに読解された問題の顕在化を考察するに、賢治は日記がわりに短歌を詠んで きたと伝えられていることを重視したい。

日本の短歌・俳句の持つ特徴に倣いその多義性を承知しておきたい。日本文化の短 歌和歌俳句にも見られるそれらの伝統 にのっとり、茶目っ気たっぷりの賢治さんは、最後の最期に至っても茶めっけを失わず に掛詞や同音異議などの持つ味わ いを含ませたのではなかろうか。賢治の願いを二重にも抱かせたのではなかったか。多義性 を持たせるためには漢字では 制約がおきる。故に漢字を避けカタカナの使用にしたのではなかったか?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

賢治の生きた時代の憲法は、以下の表記であった。

「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(第1条)。

「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(第3条)などである。つまり、賢治の生きた当時の公文書は漢字・カタカナ交じり文であったのではなかったか。多分、盛岡高等農林学校の卒業証書も、拝命した県立花巻の農学校教諭の辞令も、漢字・カタカナ交じりの文ではなかったか、と推察される。

ひらかな文字は女性が使用する文字であるとの慣習が隠然と世間にはあり、ジェンダーハラスメントが働いていたのであろうか。

漢字・カタカナ交じり文は、高貴さや厳粛さを醸し出す効果があるとして賢治は使用したのであろうか。人民の感情に威圧さえ与え得る効果があるとして使用されたのであろうか。

賢治は権威主義者ではなかったことから、この手法を踏襲したとは思えない。やはり、漢字・カタカナ文字交じり文で雨ニモマケズの作詞に拘ったのは、お経に準じるおもいを加味したかったからではないだろうか、と考察する。

雨ニモマケズの詩は「己の憲法」と賢治は位置付けていたのではなかったか?

次に示す「いろは歌」は、フリー百科事典ウィキペデイアからの引用である。

《・・・すべての仮名を重複させずに使って作られた誦文である。七五調の形式であり、手習いの手本として広く親しまれてきた。ところがいろは歌には暗号文もあったとする俗説は昔からあった。・・・中略・・・作者は高明ではなく柿本人麻呂であるとし、同じく五文字目を続けて読むと「ほをつのこめ(本を津の小女)」となる(本を津の己女、大津の小女といった読み方もある)。つまり、「私は無実の罪で殺される。この本を津の妻へ届けてくれ」といった解釈もある。

いろはにほへと

ちりぬるをわか

よたれそつねな

らむうゐのおく

やまけふこえて

あさきゆめみし

ゑひもせす

いろはにほへと

ちりぬるをわか

よたれそつねな

らむうゐのおく

やまけふこえて

あさきゆめみし

ゑひもせす

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

片仮名を使ってのいろは歌は 以下。

イロハニホヘト チリヌルヲワカ ヨタレソツネナ ラムウヰノオク

ヤマケフコエテ アサキユメミシ ヱヒモセス

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

仮名文字は、漢字から日本人が発明した文字とつたえられてきたが、2013年9月2日、NHKテレビニュースは、カタカナは新羅の口伝が起源との説を紹介、広島大名誉教授小林芳規氏と鄭ジェヨン韓国技術教育大学教授との共同研究を伝えた。

仏教伝来のルートを考えると、インドの釈迦によって生まれた仏教は中国大陸へつたわり、のち朝鮮半島を経由してきたことのではなかったか。新羅説はありえる話かもしれない。が、私はここでカタカナ起源を追究するつもりはない。カタカナ文字ひとつ取っても、伝来ルートを見ても上座部仏教と大乗仏教では伝播経路は違うなど、異見があるが、次に進めたい。

賢治に影響を与えた10年先輩の石川啄木は、ローマ字で日記を書いていた。妻に盗み読みされたくない目的があったかに伝えられるが、日本語文字を ローマ字(アルファベット)に変換しての日記であった。ローマ字は広辞苑によれば、ラテン語を表記する単音文字とのことだ。そのローマ字を単音ごとに紡いで、文章化していったかと思う。漢字の「童」は、わらべ、わらし・・と書くところを6文字もの(アルファベット)でローマ字としたことになろうか。

さて、ここで視点を変えて、世界自然遺産に指定された白神山地を思い浮かべてみたい。

そこはブナ原生の森である。

現在はエコ歓迎の時代からブナの木は尊重されるが、ブナは建築材にはむかず、大工さんから相手にされぬ無用、不用の樹木であった。日本建築材は杉、松、檜、栗、欅などが主に使用されてきたのではなかったか。

ブナは建築材にむかない木で和製漢字で《 木篇に無 》として表記された。日本人は木の特性を診て、《橅・・ブナ》としてきたのではなかったか。

つまり一本一本のブナの木は建築用には向かない木であった。橅は役に立たず見向きもされぬ、むしろ嫌われてきたのだと思う。

現代でこそ、合板技術が進み利用されているとのことだが、一本一本は無用、不用な樹木であったかに見られてきた・・・。

カタカナの一文字一文字も意味不明に見えたであろうが、カタカナの林になって、連なる森になって、無用の用になったのではないだろうか。

フリー百科ウイキペディアによると、ブナは「腐りやすい上に加工後に曲がって狂いやすい性質があり、20世紀の後葉まで用材としては好まれなかったが、薪炭材のほか、下等品のための需要はあった。平安時代後期から鎌倉・室町時代にかけては、上質のケヤキにかわるものとして、漆器の椀・皿の普及品の材料として欠かせないものであった。」とある。

ところが、最近は、ブナ樹林は「緑のダム」の役割、保水、貯水の役割が認められて自然環境をまもるブナ樹林として脚光をあびている。

ブナ森のお陰で、田畑の水も飲み水も海の魚にとっても役に立つ大切な森として見直されている。

ブナの木は無用の用になってきたと思う。

平仮名やカタカナ文字の一字一字は音声であらわせはするが、文字一つ一つには意味はほぼ無い。その意味で無用な文字にみえた。が、無用な文字の繋がりを、たとえば、ヒドリノトキハナミダヲナガシ、と吟唱してゆくと、見えてくるもの、聞こえてくるものが有る。

意味が備わってくる、感得されるのではないでしょうか。

この時点で、カタカナは無用の用であった、と思うのです。

賢治は死を覚悟した床に臥すなかで雨ニモマケズを書きとめた、と私は陳述した。

賢治は一字一字に思いをこめて漢字・カタカナ交じりの文を書き付けたのです。

賢治の教え子の照井謹次郎氏や南部藩時代まで遡りヒドリの論文発信された和田文雄氏、宗教者で作家の立場から発信の玄侑宗久氏が言われるように、ヒドリノトキハナミダヲナガシ・・・は、賢治が間違えて書いたのではない。

雨ニモマケズは推敲されていない、との評論も目にするが、私は黒レザー手帳の雨ニモマケズに、挿入加入文字がみられることから、賢治は推敲をなされた、と診る。

後世の人に影響を与える雨ニモマケズの詩。

ひらかな文字よりはカタカナ文字のほうを選び、手帳に刻むが如くに一文字一文字を書き込んだ詩雨ニモマケズ。

カタカナは平仮名とちがい ちからも入っていたことでしょう。カタカナで表すことで、賢治は本音を託したと思うのです。

漢字では意味はつたえられるが、それ以上の思いはむしろ、伝えられぬのです。無用なカタカナで表現したからこそ多義の願いをこめて書き込めた、むしろ託せたと思う。

それは茶目っ気の旺盛な賢治さんの最期の狙いでもあったと思われるのです。

カタカナ文字という橅の木のようにもみえたカタカナ文字にメッセージを託せたのである、と私は思う。

識者によっては、ヒドリは

意味不明である、との見方もされたようにもおもえるが、

水の流れのごとくに、つらなるカタカナ文字・文字の流れとして把握できるなら、読経的に声をだして行くのであれば、漢字・カタカナ交じり文を読み上げる響きの中に、意味が有していることに気付くはずではないでしょうか。

雨ニモマケズの詩は生気をもち、息づいてくるのではないでしょうか。

「ヒドリ」のカタカナ文字は無用の用、不用の用となって、しずかに訴えかけてくるのです。

無用のカタカナ文字に見えもしたこともあったでことでしょうが、賢治の願い、本音は託されて世間へ響きわたってゆくと思います。

荘子や老子の思想に

「無用の用」、または 「不用の用」の教えがある。

雨ニモマケズを

読誦、誦経することで、或いは仲間と諷経をすることで、

功徳にいたれるのではないでしょうか。

いろは歌は、一番短いお経です、と玄侑宗久氏はいわれていたかと思うが、

法華者の賢治は、雨ニモマケズの境地に立とうとし、

イーハートヴォを 全世界を 幸福にしたかったのである。そのための賢治の憲法「雨ニモマケズ」であったと信じたい。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^次回ブログ 宮澤賢治(24)に続く。多義性を考察したい。

注:ブナの和製漢字・・・木篇に無で合成された文字が、文字化けしております。

1、無用の用の観点で考察

賢治遺品の黒レザー手帳には11.3の日付けがふられて「雨ニモマケズ」で始まる文が無題で書き付けられていた。それは漢字・カタカナ交じりで構成された文であった。

後世、「雨ニモマケズの詩」と呼び親しまれる。私はこの呼称に倣い陳述する。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラツテイル

一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ小サナ萱ブキノ小屋ニイテ

東ニ病気ノコドモアレバ行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒドリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニワタシハナリタイ

南無無邊行菩薩

南無上行菩薩

南無多宝如來

南無妙法蓮華経

南無釈迦牟尼佛

南無浄行菩薩

南無安立行菩薩

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

雨ニモマケズの詩は、賢治が体調を悪化させ、喀血もしたであろう布団に臥し、死を予感したおりに書き付けた詩ではなかったか?

賢治は重篤な病と自覚、再起困難、と覚悟をきめ、肉親との別離も考えたであろう時に作詩されたと推察される。この状況下で書かれた雨ニモマケズであったことを、まず認識しておきたい。この認識は雨ニモマケズの詩を理解するうえで大前提条件となるのではなかろうか、と思う。

賢治は青春時代の希望に燃えた健康体の歳に作詩したものでは無いことを、くどい、といわれようともしっかり押さえておきたい。

まさに、賢治は霊山浄土へ向かいつつある、と自覚し己に誓願した詩ではなかったか、と思われる。

衰弱しきった賢治にとってペンを持つことも重く感じられたことだろう。雨ニモの詩は韻を含んだセンテンスであり一行一行は短文であった。もし、漢字・ひらかな交じりの文であったのなら、病躯への負荷は少なめですんだことだろうが、賢治は鉛筆で漢字・カタカナ交じりの文を書いた。このことは、平仮名の草書風で書くよりは体力消耗は大であった筈なのだ。が、疲労を承知で漢字・カタカナ交じり文に拘った。この賢治の拘りには理由があってのことなのだ、と考察する。

この拘りを遂行してゆく賢治は、衰弱一途をさらに悟らせたことだろう。それで賢治は画数の多い漢字の使用は極力控え、カタカナ文字の多用となったのではなかろうか。

どうしても代替できぬ漢字はカタカナ文字にはしなかったし出来なかったのである。詩文の以下の漢字がそれに該当しよう。

決シテ瞋ラズ

瞋の漢字に注目したい。このイカリを漢字にしたことには理由があったかと思う。瞋は、お経に見られる漢字ではなかったか、と私は記憶する。

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

私なら、「欲ハナク 決シテ怒ラズ」と書いてしまうだろうが、賢治はお経にある漢字の「瞋」を採用した。

フリー百科事典ウィキペディアによると、《 瞋(しん)は、仏教が教える煩悩のひとつ。

瞋恚(しんに)ともいう。我(自分)に背くことがあれば必ず怒るような心である。仏教で人間の諸悪・苦しみの根源と考えられている三毒、三不善根のひとつ。》と解説がある。

賢治は、仏教用語の漢字を使用した目的、その意味は、「雨ニモマケズ」で誓願したことを己が背くことがあれば、必ず己を赦さずに怒るように、自分に厳命する詩文ではなかったか、と考察する。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

では、カタカナ文字の使用は、なぜなのであろうか。

賢治は、お経の環境に雨ニモマケズの詩を位置付けたかったのではないだろうか、と思わざるを得ない。カタカナ文字の発明は、日本のお坊様たちが渡来のお経を理解する際に、経文の脇につけ始めたことから派生した表音文字といわてきたかと思う。

賢治はカタカナ交じりの詩に拘った理由は、賢治なりの好みがあってのことだろうか。漢字の使用を抑えつつも聖なるお経の世界へ身を置きたかったのかもしれない。それは「仮想世界」への没入でもあったのではなかろうか、と思われる。死がせまるなかで、幻覚幻聴に陥る時もあったかもしれないが、そのような精神のときがあろうとも、法華者としての道を追究しようとした賢治ではなかったか。

私は雨ニモマケズの詩を繰り返し吟唱してみた。すると一段と心に響いてくるものがあった。それはお経を読経している心境に己を誘ってゆくようにおもえてならない。

賢治はカタカナを多用したことで後世、読解で一部に戸惑いを起こした人もおられた。

その戸惑いから、賢治の書き間違いだ、とする見方をする人も現れた。遂には作詩者の意思は否定されて、「改訂」がされたのではなかったか。

もっとも、そのような事態に至った責任は賢治にあったともいえようが、その責任追及は呼吸困難者を鞭打つようなことであろう。その読解に難があるといわれる箇所を、もしも表意文字の漢字にしていたならば理解はできたということなのだろうか。私は、なんと酷な責任追及かとおもってしまう。

私は詩を理解する大前提条件を既述したが、それは何であったのであろうか。思い出して頂きたい。つまり、賢治さんは病躯をおして一文字一文字を刻むが如くに心情を吐露していったのではなかっただろうか。誓願をしていったのではなかったか。

表音文字にしたところや表意文字にしたところ、その文字に託した賢治のこころを理解したいものである。

私は前置きで長々と書いたことのなかに、イーハトヴォの風土に思いを馳せる問いかけをしたかと思う。土と生きる農民に思いを馳せたつもりである。

カタカナ多用で誤解されるかもしれない虞を、賢治は予測をしなかったのであろうか。それとも賢治は未必の故意で、敢えてカタカナ文字にされたのであったのであろうか。

私は、賢治は敢えてカタカナで「ヒドリノトキハナミダヲナガシ」と表現をしたのである、と考察する。

賢治は目的をもって、意図的にカタカナ文字を使用したところもある、と考察する。

繰り返し指摘したい。

ヒドリノトキハ ナミダヲナガシ

サムサノナツハ オロオロアルキ

1、「ヒドリ」を漢字にせずにカタカナ文字で表現した賢治は狙いが目的があってのことであったと考察する。

2、漢字といえば、夏という漢字で考察すると、夏の漢字は11画も刻み込む作業をして、一漢字が完成する。

それをカタカナ文字にすれば、サムサノナツの夏の文字は、ナの2画とツの3画であり、5画でナツ、を表せる。

合計で5画で完了する。11-5=6、6画も省力できるのではないだろうか。

衰弱の体には好都合のカタカナ文字であったと思う。

3、さらに賢治衰弱説でみてゆくと、不思議な頁に出くわす。見開き頁の書付たお経の文字である。

漢字だらけで書き込んでいる。この書き込みの体力はどこに残していたのであろうか。

お経のすべてを、カタカナ文字の表音文字で書き込むことは、賢治は納得しなかったのである。

賢治は雨ニモマケズの詩には大きな文字でお題目を頁の中央に据え、

各菩薩、如来さまを両脇に侍らせようたように書かれた。

このことは賢治の本質的問題で割愛のできぬことであったと思われる。

が、令弟の清六さまの編集方針、公表方針で明々白々の宗教色は意図的に排除されたのではなかったか。

それは兄賢治作品を普及する上で必要と考えての方針であったのだろうが、

兄賢治にとっては精神上の死活問題であっただろう。

お題目などを排除されての詩雨ニモマケズの公表であったことも、知っておきたいことではないだろうか。

イカリの漢字は

前述したが、一漢字に深い意味がある「お経」ゆえに、雨ニモマケズの終章頁をカタカナ文字のみで納める完結させるわけに はゆかなかったと考察する。法華経に帰依する賢治にとって、いのちのように大切なお題目、菩薩さま如来さまの登場とし たのではなかったか。それは賢治の誠ではなかったか。仏教の法華経に接する態度として、命をふりしぼっての刻字の御仏さ まの御名を漢字で表記されたのではなかったか、と考察する。

4、多くをカタカナ表記にしたことから、いろいろに読解された問題の顕在化を考察するに、賢治は日記がわりに短歌を詠んで きたと伝えられていることを重視したい。

日本の短歌・俳句の持つ特徴に倣いその多義性を承知しておきたい。日本文化の短 歌和歌俳句にも見られるそれらの伝統 にのっとり、茶目っ気たっぷりの賢治さんは、最後の最期に至っても茶めっけを失わず に掛詞や同音異議などの持つ味わ いを含ませたのではなかろうか。賢治の願いを二重にも抱かせたのではなかったか。多義性 を持たせるためには漢字では 制約がおきる。故に漢字を避けカタカナの使用にしたのではなかったか?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

賢治の生きた時代の憲法は、以下の表記であった。

「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(第1条)。

「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(第3条)などである。つまり、賢治の生きた当時の公文書は漢字・カタカナ交じり文であったのではなかったか。多分、盛岡高等農林学校の卒業証書も、拝命した県立花巻の農学校教諭の辞令も、漢字・カタカナ交じりの文ではなかったか、と推察される。

ひらかな文字は女性が使用する文字であるとの慣習が隠然と世間にはあり、ジェンダーハラスメントが働いていたのであろうか。

漢字・カタカナ交じり文は、高貴さや厳粛さを醸し出す効果があるとして賢治は使用したのであろうか。人民の感情に威圧さえ与え得る効果があるとして使用されたのであろうか。

賢治は権威主義者ではなかったことから、この手法を踏襲したとは思えない。やはり、漢字・カタカナ文字交じり文で雨ニモマケズの作詞に拘ったのは、お経に準じるおもいを加味したかったからではないだろうか、と考察する。

雨ニモマケズの詩は「己の憲法」と賢治は位置付けていたのではなかったか?

次に示す「いろは歌」は、フリー百科事典ウィキペデイアからの引用である。

《・・・すべての仮名を重複させずに使って作られた誦文である。七五調の形式であり、手習いの手本として広く親しまれてきた。ところがいろは歌には暗号文もあったとする俗説は昔からあった。・・・中略・・・作者は高明ではなく柿本人麻呂であるとし、同じく五文字目を続けて読むと「ほをつのこめ(本を津の小女)」となる(本を津の己女、大津の小女といった読み方もある)。つまり、「私は無実の罪で殺される。この本を津の妻へ届けてくれ」といった解釈もある。

いろはにほへと

ちりぬるをわか

よたれそつねな

らむうゐのおく

やまけふこえて

あさきゆめみし

ゑひもせす

いろはにほへと

ちりぬるをわか

よたれそつねな

らむうゐのおく

やまけふこえて

あさきゆめみし

ゑひもせす

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

片仮名を使ってのいろは歌は 以下。

イロハニホヘト チリヌルヲワカ ヨタレソツネナ ラムウヰノオク

ヤマケフコエテ アサキユメミシ ヱヒモセス

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

仮名文字は、漢字から日本人が発明した文字とつたえられてきたが、2013年9月2日、NHKテレビニュースは、カタカナは新羅の口伝が起源との説を紹介、広島大名誉教授小林芳規氏と鄭ジェヨン韓国技術教育大学教授との共同研究を伝えた。

仏教伝来のルートを考えると、インドの釈迦によって生まれた仏教は中国大陸へつたわり、のち朝鮮半島を経由してきたことのではなかったか。新羅説はありえる話かもしれない。が、私はここでカタカナ起源を追究するつもりはない。カタカナ文字ひとつ取っても、伝来ルートを見ても上座部仏教と大乗仏教では伝播経路は違うなど、異見があるが、次に進めたい。

賢治に影響を与えた10年先輩の石川啄木は、ローマ字で日記を書いていた。妻に盗み読みされたくない目的があったかに伝えられるが、日本語文字を ローマ字(アルファベット)に変換しての日記であった。ローマ字は広辞苑によれば、ラテン語を表記する単音文字とのことだ。そのローマ字を単音ごとに紡いで、文章化していったかと思う。漢字の「童」は、わらべ、わらし・・と書くところを6文字もの(アルファベット)でローマ字としたことになろうか。

さて、ここで視点を変えて、世界自然遺産に指定された白神山地を思い浮かべてみたい。

そこはブナ原生の森である。

現在はエコ歓迎の時代からブナの木は尊重されるが、ブナは建築材にはむかず、大工さんから相手にされぬ無用、不用の樹木であった。日本建築材は杉、松、檜、栗、欅などが主に使用されてきたのではなかったか。

ブナは建築材にむかない木で和製漢字で《 木篇に無 》として表記された。日本人は木の特性を診て、《橅・・ブナ》としてきたのではなかったか。

つまり一本一本のブナの木は建築用には向かない木であった。橅は役に立たず見向きもされぬ、むしろ嫌われてきたのだと思う。

現代でこそ、合板技術が進み利用されているとのことだが、一本一本は無用、不用な樹木であったかに見られてきた・・・。

カタカナの一文字一文字も意味不明に見えたであろうが、カタカナの林になって、連なる森になって、無用の用になったのではないだろうか。

フリー百科ウイキペディアによると、ブナは「腐りやすい上に加工後に曲がって狂いやすい性質があり、20世紀の後葉まで用材としては好まれなかったが、薪炭材のほか、下等品のための需要はあった。平安時代後期から鎌倉・室町時代にかけては、上質のケヤキにかわるものとして、漆器の椀・皿の普及品の材料として欠かせないものであった。」とある。

ところが、最近は、ブナ樹林は「緑のダム」の役割、保水、貯水の役割が認められて自然環境をまもるブナ樹林として脚光をあびている。

ブナ森のお陰で、田畑の水も飲み水も海の魚にとっても役に立つ大切な森として見直されている。

ブナの木は無用の用になってきたと思う。

平仮名やカタカナ文字の一字一字は音声であらわせはするが、文字一つ一つには意味はほぼ無い。その意味で無用な文字にみえた。が、無用な文字の繋がりを、たとえば、ヒドリノトキハナミダヲナガシ、と吟唱してゆくと、見えてくるもの、聞こえてくるものが有る。

意味が備わってくる、感得されるのではないでしょうか。

この時点で、カタカナは無用の用であった、と思うのです。

賢治は死を覚悟した床に臥すなかで雨ニモマケズを書きとめた、と私は陳述した。

賢治は一字一字に思いをこめて漢字・カタカナ交じりの文を書き付けたのです。

賢治の教え子の照井謹次郎氏や南部藩時代まで遡りヒドリの論文発信された和田文雄氏、宗教者で作家の立場から発信の玄侑宗久氏が言われるように、ヒドリノトキハナミダヲナガシ・・・は、賢治が間違えて書いたのではない。

雨ニモマケズは推敲されていない、との評論も目にするが、私は黒レザー手帳の雨ニモマケズに、挿入加入文字がみられることから、賢治は推敲をなされた、と診る。

後世の人に影響を与える雨ニモマケズの詩。

ひらかな文字よりはカタカナ文字のほうを選び、手帳に刻むが如くに一文字一文字を書き込んだ詩雨ニモマケズ。

カタカナは平仮名とちがい ちからも入っていたことでしょう。カタカナで表すことで、賢治は本音を託したと思うのです。

漢字では意味はつたえられるが、それ以上の思いはむしろ、伝えられぬのです。無用なカタカナで表現したからこそ多義の願いをこめて書き込めた、むしろ託せたと思う。

それは茶目っ気の旺盛な賢治さんの最期の狙いでもあったと思われるのです。

カタカナ文字という橅の木のようにもみえたカタカナ文字にメッセージを託せたのである、と私は思う。

識者によっては、ヒドリは

意味不明である、との見方もされたようにもおもえるが、

水の流れのごとくに、つらなるカタカナ文字・文字の流れとして把握できるなら、読経的に声をだして行くのであれば、漢字・カタカナ交じり文を読み上げる響きの中に、意味が有していることに気付くはずではないでしょうか。

雨ニモマケズの詩は生気をもち、息づいてくるのではないでしょうか。

「ヒドリ」のカタカナ文字は無用の用、不用の用となって、しずかに訴えかけてくるのです。

無用のカタカナ文字に見えもしたこともあったでことでしょうが、賢治の願い、本音は託されて世間へ響きわたってゆくと思います。

荘子や老子の思想に

「無用の用」、または 「不用の用」の教えがある。

雨ニモマケズを

読誦、誦経することで、或いは仲間と諷経をすることで、

功徳にいたれるのではないでしょうか。

いろは歌は、一番短いお経です、と玄侑宗久氏はいわれていたかと思うが、

法華者の賢治は、雨ニモマケズの境地に立とうとし、

イーハートヴォを 全世界を 幸福にしたかったのである。そのための賢治の憲法「雨ニモマケズ」であったと信じたい。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^次回ブログ 宮澤賢治(24)に続く。多義性を考察したい。

注:ブナの和製漢字・・・木篇に無で合成された文字が、文字化けしております。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます