Hyama Natural Science Research Institute,

要約

静止エネルギーが変化せず、空間が膨張し、エネルギー密度が時間変化しない暗黒エネルギーや暗黒物質の存在を仮定した現在標準的な宇宙のΛCDMモデルは、広域な観測結果から疑問が呈されている。 本論は古典的なアプローチでなく前期量子論に立ち返って、量子論的相対性(h / c = ⊿m⊿λ)を原理にすることで、天体の位置は変わらず、時の矢方向に加速運動することで物体が収縮し、その収縮している観測者からみると宇宙が膨張してみえる、エネルギー密度が時の矢方向に変化しない、宇宙の総エネルギーが静止エネルギーから運動エネルギーに変化する、エネルギーと運動量が保存される宇宙モデルを提案する。

キーワード(|p|: 光の運動量, E: エネルギー, c: 光速度, h: プランク定数, f: 振動数, m: 慣性質量, M: 重力質量, η: ひゃま定数, w: 波動速度, λ: 波長, v: 運動速度, τ: 時計の進み方, l: 物体の長さ, γ: スケールファクター, v: 後退速度, H₀: ハッブル定数, d: 距離, z: 赤方偏移, m₀: 静止質量, G: 万有引力定数, r: 動径半径, V₀: 後退ひずみ係数)

1. INTRODUCTION

現在標準的な宇宙モデルとなっているのが、ΛCDMモデルだ。 Λ(ラムダ)はアインシュタインの考えた宇宙項(宇宙定数)で暗黒エネルギーを意味する。 これは私たちの宇宙は曲率がゼロで、エネルギー密度が時間変化しないアインシュタインの「宇宙項」のような存在だと考えられている。 CDMは冷たい暗黒物質のことだ。

遠い銀河にあるIa型超新星の明るさや銀河の赤方偏移の観測によって、今から90億年前から現在までの宇宙膨張の様子が明らかにされ、現在の宇宙は加速膨張していると考えられている。 この加速膨張や宇宙マイクロ波背景放射などの観測結果をΛCDMモデルで再現すると宇宙の総エネルギーの約95%は暗黒エネルギーと暗黒物質があるとされている。 しかしながらその正体はいまだ不明で宇宙物理学における暗黒問題は、ますます迷走を深めている。

最近の観測でΛCDMモデルが宇宙の初期においても正しいかどうかを調べるものがある。 RisalitiとLusso[1]は、きわめて遠方のクェーサーのデータを解析することにより、今から120億年も過去にまでさかのぼり宇宙の膨張率を調べた。 その結果、暗黒エネルギーの密度が時間とともに増えていることを示唆する結果を得たという報告をした。

また欧州の探査機プランクの観測データから約138億年前の暗黒物質の凝集度と、HSCの銀河データの解析から得た約50億年前の暗黒物質の凝集度を比較して、暗黒物質の凝集を阻害する暗黒エネルギーの密度が時間とともに減ってきているのでないかというOokuriら[2]超弦理論からエネルギー密度が時間変化しないのはあり得ないスワンプランド行きだとする予測もある。 そもそも古典論の相対性理論と量子力学には、ボーアとアインシュタインの光子箱の論争[3]に始まる相容れない問題がある。

人間は古典論的にしか認識できない。 しかし、 自然を律するのは 量子論のはずである。 そこで観測結果の確率解釈によって、量子論 を古典論に翻訳することになる。 すなわち、量子論の観測理論は人 間サイドの理論であり、 これを無理に究極理論の中に取り込もうと すべきではないという立場を採りたい。 自然は量子論としてそれ 自身で完結しているべきである。[4]

本論は、このような古典論的相対性原理(相対論的力学)からのアプローチでなく、前期量子論に立ち返って非対称世界における量子論的相対性原理から、エネルギー密度が時間変化しない宇宙モデルの是非を議論する。

2. MATERIALS AND METHODS

電磁気学と量子仮説から、光の運動量は導ける。

|p| = E / c = h f / c. (1)

この光の運動量と光速の関係の比例係数を質量とすると、光の運動量の等価原理[5]になる。

|p| = h f / c = m w = m λ f = M c. (2)

光の運動量を観測者の時計で計った振動数で割ると、左辺のプランク定数を光速度で割ったひゃま定数に対して、右辺の慣性質量と波長の不確定性関係を導出できる。

η = h / c = ⊿m⊿λ. (3)

これは観測者の時計の進み方を繰り込んで結果を得ないと、量子の質量も大きさも決まってないことを意味する。ちょうど素粒子論の質量の繰り込み理論の様だ。 質点ありきでどこかに時空の特異点が生じる相対性理論や、時間の次元が入って尚、エネルギーや運動量に不確定性原理[3]がある量子力学、双方に問題ある。 この問題の始まりは、無限大の紫外発散のために導入したプランク定数を相対性原理として取り入れず、アインシュタインの相対性理論を推しながら[6]、(h → 0)の極限で古典に帰着させなければならないという「物理学教程」を推し進める教育者としてのマックス・プランク[7]の迷いがあった。 この2つの物理定数(hとc)で時間の次元を打ち消けして古典から脱却することから始めないと、プランクの質量とすべての粒子の質量は指数関数的に成長し、それに応じて原子のサイズも縮小し宇宙は膨張してないという「cosmon」場を導入したり[8]、宇宙の加速膨張は「プランクスケールでの時空の伸び縮み」の蓄積だとしたり[9]、プランク定数と時空の調整の解釈が必要になる。

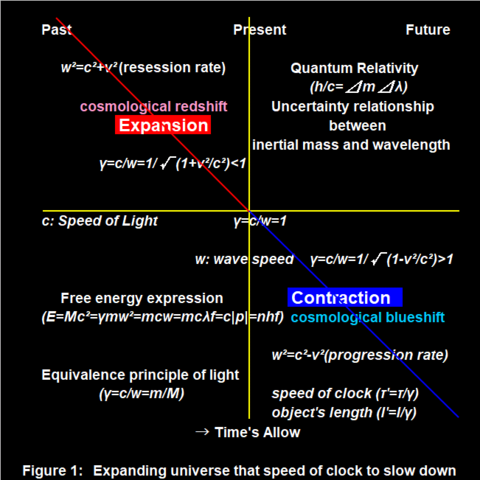

以上、前期量子論に立ち返って相対性理論の相対性原理と量子力学の不確定性原理を統合した新しい相対性原理を量子論的相対性原理とする。 これはスケールファクター(γ = 1)の場合に、コンプトン波長[10]になる。

c = w₀ = λ₀ f₀, λ₀ = h / (m₀ c). (4)

また量子の粒子性と波動性は区別されるので、物(粒子)の運動速度により波動速度が変化し、

c² = v² + w² ,

⊿τ' = ⊿τ √(1 - v² / c²),

⊿l' = ⊿l √(1 - v² / c²),

γ = c / w = 1 / √(1 - v² / c²) ≧ 1. (5)

時計の進み方が減速(⊿τ’)すると、観測者も等方的に小さく(⊿l')なるので、光速が一定(c)なる。

c² = - v² + w²,

⊿τ' = ⊿τ √(1 + v² / c²),

⊿l' = ⊿l √(1 + v² / c²),

γ = c / w = 1 / √(1 + v² / c²) ≦ 1. (6)

時計の進み方が加速(⊿τ’)すると、観測者も等方的に大きく(⊿l')なるので、光速が一定(c)になる。

γ = c / w = m / M = 1 / √(1 ± v² / c²). (7)

3. RESULTS AND DISCUSSION

3-1. 宇宙論的赤方偏移

今の時間の進み方で過去から発光された光波を見ると、式(6)の物の運動=観測者の運動が後退速度で見える。

w² = c² + v², v = H₀ d = c z,

E = M₀ c² + c |p| → Mg c² = Mg (w² - v²) = γ mi w². (8)

これは今の静止エネルギーから重力質量エネルギーを増やしスケールアップしたことになる。

逆に観測者を昔において、今の運動する物体を見ると、式(5)の物体の運動が前進速度(v)に見える。

w² = c² - v²,

E = M₀ c² - c |p| → Mg c² = Mg (w² + v²) = γ mi w². (9)

これは昔の静止エネルギーから重力質量エネルギーを減らしスケールダウンしたことになる。 宇宙論的赤方偏移は宇宙全体の時間の遅れと考えられ、光子も伝搬中にエネルギーを減らしスケールダウンしている。

E = h f₀ M₀ / Mg = h f. (10)

したがってスケールファクターの差により、昔の標準光源からの光が赤方偏移してみえる。

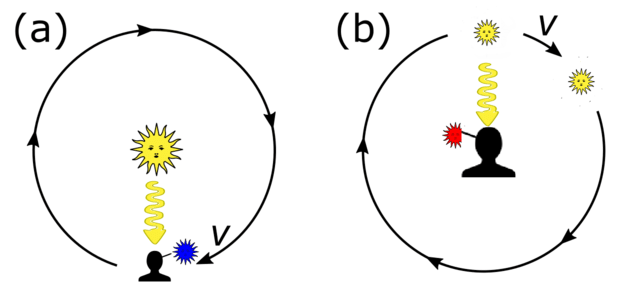

3-2. 二次ドップラー偏移

二次ドップラー偏移の場合、物体の静止エネルギーから重力質量エネルギーを増やし、スケールダウンする。

E = M₀ c² + c |p| → Mg c² = Mg (w² + v²) = γ mi w². (11)

もしくは、物体の静止エネルギーから重力質量エネルギーを減らし、スケールアップする。

E = M₀ c² - c |p| → Mg c² = Mg (w² - v²) = γ mi w². (12)

他に宇宙論的赤方偏移との違いは、伝搬中の光子のエネルギーが変化しない所である。

静止エネルギーが同じでもスケールの違いから、静止する光源から発光された光は、運動する観測者との二次ドップラー偏移により光の周波数は上昇しblue-shiftする[11]。 反対に運動する光源より発光された光は、静止する観測者との二次ドップラー偏移により光の周波数は下降しred-shiftする。

3-3. 重力赤(青)方偏移

重力赤方偏移の場合は、式(11)と同じに物体の静止エネルギーに運動エネルギーを加えて、上空では運動エネルギーが静止エネルギーに変化して増加するので、地表で静止する光源から発光する光のエネルギーの振動数が低く、それを静止エネルギーが大きくなった上空の時計の進み方で観測すると、波長が長くなって見える。 これは物の時計の進み方の違いで計測できるので、光子を伝搬するかしないは関係がない。仮に伝搬しても道中の重力場の変化で慣性質量と波長は変化するが、光子のエネルギーも光の運動量も振動数も変化しない。

|p| = E / c = h f / c = ⊿m⊿λ f. (13)

地表から加えた運動エネルギーにより上空で、"重力ポテンシャルエ ネルギーを獲得: (M + h ν₀ / c²) g ⊿H、こ の分、放出光子の エネルギーが高い"[13]。 自由落下の場合は総エネルギーが変化せず、静止エネルギーを運動エネルギーに変化しても総エネルギーを保存しているが、地表で衝突により運動エネルギーを失い静止すると考える。

E = m₀ c² - c |p| → M c² = M (v² + w²) = γ m w². (14)

時間と空間が一体で対称なら、地表で発振する時計の周波数を地表の観測者が観測した場合と、地上で発振する時計の周波数を地上の観測者が観測した場合が、同じに観測され光子が重力ポテンシャルを脱出する際に、エネルギーを失い光速度不変(c = f λ)により赤方偏移が起きるという仕組みである。 しかし実際は図3のとおり、上の観測者からみても下の観測者からみても、下の発振周波数が低く上の発振周波数が高く観測され、真空中で光子はエネルギーを変化させることはない。 この非対称な現象を一般相対論は、特異点を局所慣性系と見做し計量的時空で取り扱って宇宙項を脱着しながら膨張宇宙の観測結果に対して辻褄合わせすることはできるがはっきりしない。 本当に宇宙膨張は時空一体で起こっているのか?という見方も変わってくる。

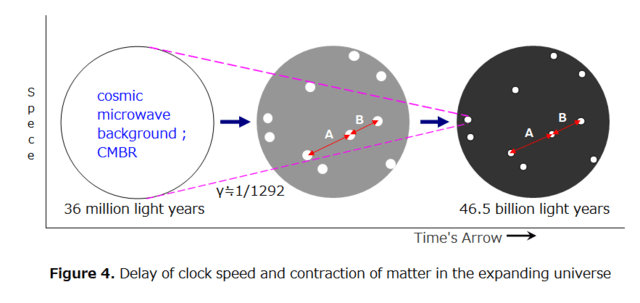

3-4. 宇宙マイクロ波背景放射

膨張宇宙の場合は、式(10)と同じに時間軸方向に自由落下して総エネルギーは変化していないが、運動エネルギーが増え、時計の進み方が遅れ、観測者の方が収縮して、過去からの光波を見るとみかけ波長が長くなってみえる=宇宙論的赤方偏移してみえると考えると、みかけ空間が膨張している(ぶどうパンでいうとブドウが小さくなっているのがパンの膨張にみえる)≃暗黒エネルギーが増加して見える[1]のも見かけで、エネルギー密度が時間変化しない宇宙モデルを正当化できる。

これはベースとなる実際の光速が、今の観測者の光速度より約1,292倍は速いことを意味し、時間軸方向の運動の差異=観測者が収縮した分が宇宙論的赤方偏移してみえる。 これでビッグバン宇宙論が持つ平坦性問題[14]をインフレーション仮説なしで解決というか、今も超光速度のインフレーション状態ともいえる。

γ = c / w₀ = f / f₀ ≃ 1/1292,

c = γ w₀ = γ f₀ λ₀ = f λ₀. (15)

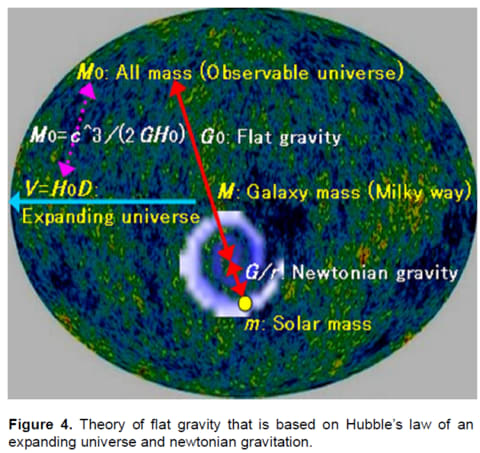

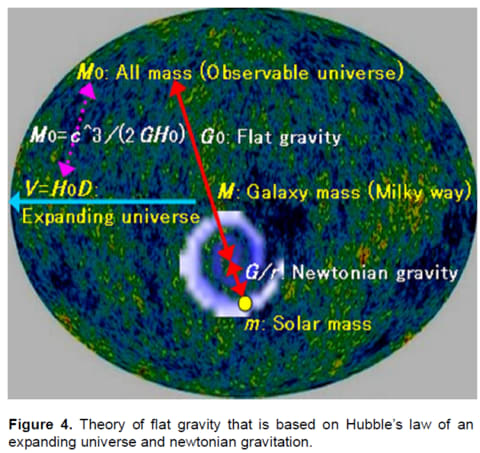

3-5. 暗黒エネルギーと暗黒物質

[15]

[15]

この静止エネルギー+運動エネルギー=総エネルギーは、局所的な天体や銀河の運動と重力の関係にも影響していると考える方が自然だ。 たとえば銀河群内で個々の銀河は約150km/sの速度で運動している[16]。 宇宙の階層構造のある階層の分散速度も、運動エネルギーの一部であるので、

v = √( GM (1 / r - H₀ / V₀ )) ≃ 150km/s. (16)

それが、ニュートン重力に+の銀河の通常物質の全質量に比例するフラットな回転曲線の増分[15]になっていると考えられる。 そうすると[1]と[2]の真逆な見解は、架空な暗黒エネルギーと暗黒物質がもたらすもので、実際は静止エネルギーが運動エネルギーに変化しているだけという本論の見解に統一できる。

3-6. 座標の物理的解釈

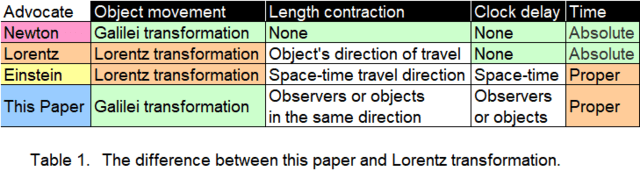

古典的な意味において、大きさのある時計と、大きさのない座標点を、観測に合うように結び付ける座標系の一つに時空一体にみる座標系がある。

1、そういう意味では、ニュートン力学の絶対静止座標系もその一つ

2、その絶対静止座標系において、物が進行方向にだけ縮むと考えたローレンツが考えたのが、ローレンツ変換

3、そのローレンツ変換は同じだけど、絶対静止座標系を廃して、物ではなく、時空の方が変化すると考えたのがアインシュタイン

そのどれもが大きさのある時計を大きさのない座標点として扱う「矛盾」を持っているが、時間と空間を分けて伸縮させないニュートン力学では特に問題にならなかった。 この「矛盾」を相対論のように問題先送りして時空を一体に伸縮させた場合、どこかに特異点が生じ理論が破綻する。 アインシュタインも理論物理学の出発点にある、解決できない「奇異な矛盾」の存在に気づいていたように見える。「しかしながら、そもそもの始めから、理論の仮定が、そこから物理的事象の十分に完全な方程式を十分任意性のないように導くことができ、そこに測定棒と時計の理論を基礎づけるほどしっかりしてはいないのであるから、この手続きは正当である。座標の物理的解釈を(それ自身可能な何かを)一般にあきらめたくないならば、このような矛盾を許すほうがよいが──もちろん、理論の以後の研究において、それを取り除く必要はある。」(1946)[17]。

膨張宇宙における観測者は、収縮するし時計の遅れもあるという天動説から地動説のようなコペルニクス的転回が必要だ。 時計と時間を同等視し観測者を特異点にして時空を一体に取り扱えば、対称的に観測対象にも特異点を生じる。 この古典力学と古典的な時空間に固有の仮定の多くを取り除かなければならない[18]。 実際の観測者の時計は点ではなく、観測対象との相対関係だけでなく、観測者も観測対象も全宇宙の時間と相対的に関係しているので、時間の流れは非対称で因果律が成立している。

4. CONCLUSION

暗黒エネルギーと暗黒物質という未知な仮定は、質点の静止エネルギーが変化しないという古典力学の固定概念を宇宙物理学で再現した可能性がある。光速と時計の進み方が比例して観測者からみて一定、これを基準とする光速度=299,792,458m/sである話と、実際の非対称世界におけて運動や波動のスピードが幾らであるかは別の話だ。ニュートン力学から慣例になっている対称な物理を補完する相対論が言う、それらをいっしょくたにした双子のパラドックスが起こるような大域的な慣性系は実際の宇宙に無い。(h → 0)の極限で古典力学に帰着させる対応原理は、前期量子論の最初から必要ない。 光速度(c)と共にプランク定数(h)が不変定数として共に働くから、系が異なっても同じ物理法則が成り立つ。

宇宙のエネルギーや運動量の総量は分からないかもしれない、時計の進み方も変化しているかもしれない、だからといってエネルギー保存則や運動量の保存則が破れているとは限らない。宇宙の総エネルギーが静止エネルギーから運動エネルギーに変化しているとする非対称な世界でこの量子論的相対性原理が成り立つとするなら、エネルギー保存則や運動量の保存則は保証される。

絶対時間、絶対空間を背景とした古典物理学の静止宇宙と、量子論から見た膨張宇宙は明らかに違うようだ。

ACKNOWLEDGEMENTS

The author thanks the late Dr. Hubble who discovered the expanding universe and Professor Nyanpan who taught him gravity.

REFERENCES

1. Cosmological constraints from the Hubble diagram of quasars at high redshifts

https://arxiv.org/abs/1811.02590

2. Distance and de Sitter Conjectures on the Swampland

https://arxiv.org/abs/1810.05506

3. Uncertainty principle

https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle

4. 量子優先の原理と時空構造(場の量子論の研究) p52

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/58839/1/1524-7.pdf

5. Equivalence principle of light’s momentum harmonizing observation from quantum theory to cosmology

6. アーミン・ヘルマン著「アインシュタインの時代 -物理学が世界史になる-」地人書館(1993年刊)p25~34