発表を頼まれたのでどういう内容にしようかと、

「特殊相対論は間違ってすらいない」なんてやっても、「膨張宇宙のすべての物は加速運動していて、加速していない物は存在しない」と言えば、すぐ終わるし、

「一般相対論と量子論は融合しない」なんてやっても、そんなん当たり前だし、

今の観測結果から相対論を信じてないからこそ言える、表題の「運動により収縮した観察者へ超光速通信」にする。

1、まずは周波数の復習から.

周波数(しゅうはすう、英:frequency)とは、工学、特に電気工学・電波工学や音響工学などにおいて、電気振動(電磁波や振動電流)などの現象が、単位時間(ヘルツの場合は1秒)当たりに繰り返される回数のことである。 https://ja.wikipedia.org/wiki/周波数

2、(観測者と同じ慣性系の)真空中の光速は一定.

ここで問題になるのが、真空中を進む電磁波の場合、その位相速度 v は光速 c に等しい。すなわち、上の式は次のようになる。

(1) f=c/λ (Hz).

にしているところだ。これは絶対静止座標系+電磁気学の自由空間を組み合わせたら、そうなるが、

電磁気学において、自由空間(じゆうくうかん、free space)とは一切の物質が存在しない仮想的な空間である。真空中の光速および、真空の透磁率、真空の誘電率といった物理定数により定義される。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E7%A9%BA%E9%96%93

マクスウェルの方程式は、絶対静止座標系に縛られないので、

当初はこれを「マクスウェルの方程式は絶対静止座標系[1]においてのみ成り立つ」と解釈し、絶対静止座標系以外の慣性系では、ガリレイ変換されたマクスウェルの方程式が成り立つと解釈されていた。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%82%A4%E5%A4%89%E6%8F%9B

ちなみにニュートン力学も、絶対静止座標系に縛られない。

ニュートン力学では、宇宙における絶対静止座標系が存在しないので、あらゆる速度は常にその時々の観測者から見た相対速度である。https://ja.wikipedia.org/wiki/相対速度

同じ慣性系の真空中の光速は一定であるというのが正しい。位相速度は運動速度ではなく波動速度なので、vは止めてwにする。

(2) w₀=f₀ λ₀=c =299,792,458 (m/s).

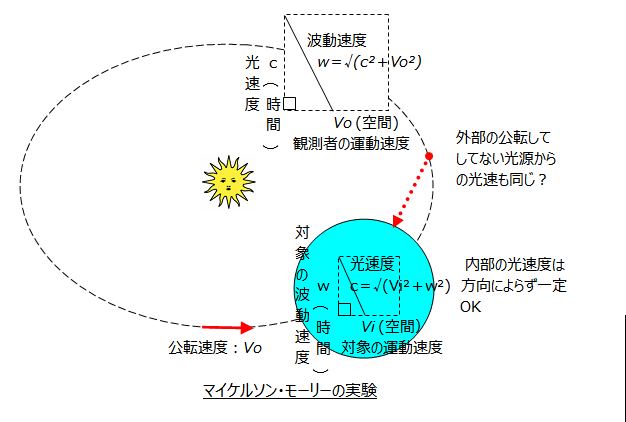

マイケルソン・モーリーの実験(マイケルソン・モーリーのじっけん、英: Michelson-Morley experiment)とは、1887年にアルバート・マイケルソンとエドワード・モーリーによって行なわれた光速に対する地球の速さの比 (β = v/c) の二乗 β2 を検出することを目的とした実験である[1][注釈 1]。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93

3、加速した物体の時計の進み方は遅れる.

次に観測対象の物体を加速して運動速度vになったとする。

観測者は2の系にいるから、波動速度w₀=cのままだが、運動した物体の波動速度wは、

(3) 速さ(m/s): w=√(c²-v²).

(4) スケール: γ=c/w=1/√(1-v²/c²).

(5) 長さ(m): λ=λ₀√(1-v²/c²)=λ₀/γ.

(6) 時間(s): T=T₀√(1-v²/c²)=T₀/γ.

w<c、λ<λ₀、T<T₀、したがって静止する観測者からみて、運動する物体の時計は遅れ、物のサイズは収縮する。

はじきの法則とは?距離(道のり)・速さ・時間を計算する公式について!

距離=速さ×時間、 速さ=距離÷時間、 時間=距離÷速さ

https://towatowa.net/hajiki-law/

4、加速した観測者の時計の進み方も遅れる.

マイケルソン・モーリーの実験を説明するなら、観測者からその公転運動をどのように説明するかを示さないのは手落ちです。

次に観測対象の物体は2の静止したままで、観測者を加速して運動速度vになったとする。

観測者は基準にしないといけないのでw₀=cのままだが、物体の波動速度wは、

(7) 速さ(m/s): w=√(c²+v²).

(8) スケール: γ=c/w=1/√(1+v²/c²).

(9) 長さ(m): λ=λ₀√(1+v²/c²)=λ₀/γ.

(10) 時間(s): T=T₀√(1+v²/c²)=T₀/γ.

w>c、λ>λ₀、T>T₀、したがって運動する観測者からみて、静止する物体の時計は進み、物のサイズは拡大する。

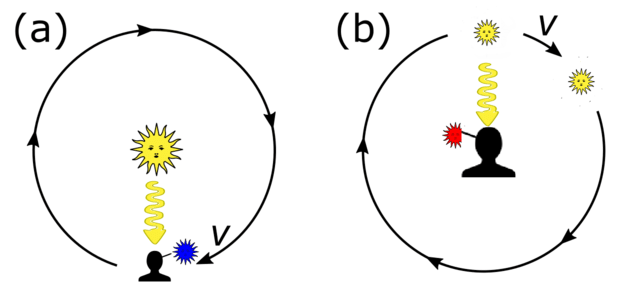

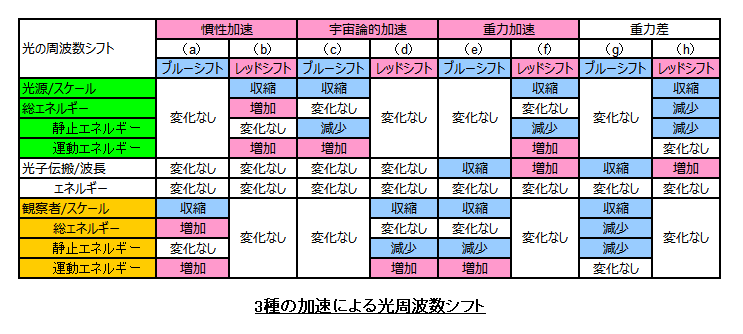

3,4のことを図に表すと、(b),(a)になりますが、2の時点では、光源も観測者も同じ大きいままだ、4の物のサイズが見かけ拡大してみえるのは、観測者のサイズが小さくなったからだ。

運動する観測者の直接的な短縮の実験は中々難しいが、

1911年に、ウラジミールバリチャクは、ローレンツによれば、客観的な方法で長さの収縮を見ると主張しましたが、アインシュタインによれば、それは、「時計の調節と長さの測定の方法によって引き起こされる明らかな主観的な現象にすぎません」。[20] [21]アインシュタインは反論を発表した:https://en.wikipedia.org/wiki/Length_contraction#:~:text=Length%20contraction%20is%20the%20phenomenon%20that%20a%20moving,a%20substantial%20fraction%20of%20the%20speed%20of%20light.

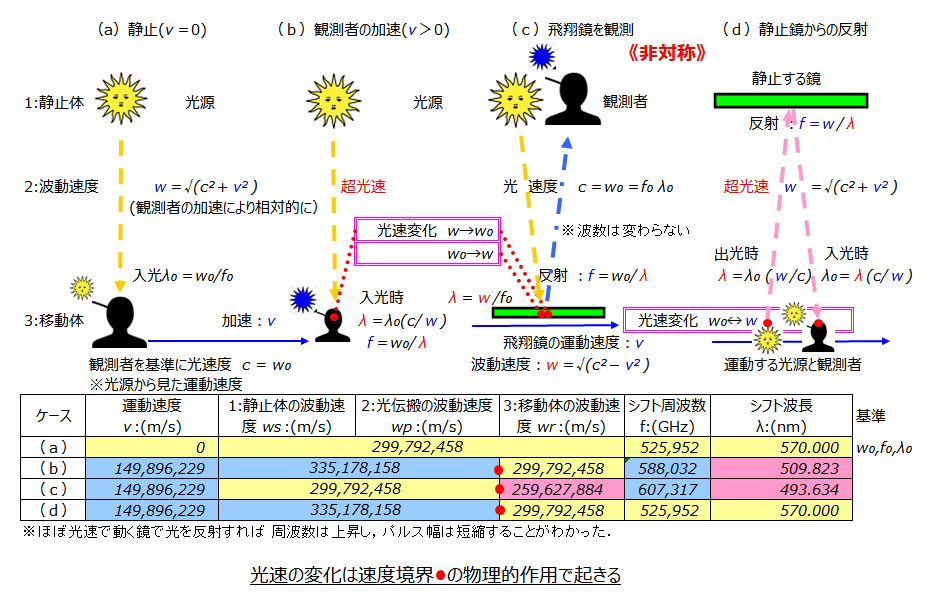

要は、(a)のようなケースの光源からの光波がどこで短縮するかを示せば良いわけで、以下の飛翔鏡の実験では鏡に入光した時、波長が縮み周波数が上昇するので、光源間が真空なら縮んだ観測者基準の光速度cに対して伝搬中の光は超光速になる。

ほぼ光速で進行する鏡からの光の反射について解説を行う.このような飛翔鏡では二重ドップラーシフトにより,反射された光の周波数は上昇し,パルス幅は圧縮されるため,応用上大変有用な光源となる可能性がある.http://www.jspf.or.jp/Journal/PDF_JSPF/jspf2010_03/jspf2010_03-164.pdf#search='%E9%A3%9B%E7%BF%94%E9%8F%A1'

この二次ドップラー効果が黄色から青や赤に変わるのが、どちらが動いているかの信号になる。しかしながら等速直線運動で光源か観測者のどちらか動かして、縦ドップラーを取り除いた横ドップラー効果だけの比較実験が難しかった。飛翔鏡は、止まっている観測者が等速直線運動している飛翔鏡から横ドップラー効果だけ取り出すことができる。本来は、振動数の増幅という意味で応用を考えたのだろうけど、等速直線運動している鏡の反射で静止している観測者からみても、運動している観測者と同じように青色に変わる、しかも変化は観測者(鏡)の等速直線運動の速度だけなので、距離も変わらず、波長が縮み、振動数の増幅になる。何処で何時で二次ドップラーシフトが起きているかがわかる。

しかも亜光速なので、微妙な周波数の変化で悩む必要がない。

よく言えば、100年以上たってやっと、その信号機を手に入れたともいえる。

このような観測者からみて超光速現象にフライバイ・アノマリーがあるが、その起こる仕組みを示した以下の論文が示す通りである。

距離比例シフトを伴う進行波モードの観測的証拠 https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/110/54001

5、お互い様にはならない.

この何時何処で二次ドップラーシフトが起きているかという情報を抜いちゃうと、アインシュタインマジック(同時の相対性)お互い様ということになる。

双子のパラドックスはどちらを加速かで説明つくとされているけれど、どちらを加速したかわからない時計仮説の方は、何処で何時二次ドップラーシフトが起こるかが解れば、基準周波数がどちらにシフトするかでどちらが加速してるかの説明がつく。

したがって加速した方はどちらかなので(もちろん両方でもいい)、スケールが非対称になる。

それを(7)式を(3)式のように扱って区別しないで、時間の遅れはお互い様にしたのが特殊相対論だ。この再会しない時計のパラドックスを仮説として使っている。

時計の仮説は、アインシュタインの最初の特殊相対性理論の1905年の公式に暗黙的に(ただし明示的にではなく)含まれていました。それ以来、それは標準的な仮定になり、特に粒子加速器での非常に高い加速までの実験的検証に照らして、通常、特殊相対論の公理に含まれています。[30] [31]https://en.wikipedia.org/wiki/Time_dilation#Clock_hypothesis

それを誘発した原因が二つある。

・まず2の時点で波動速度(w)を光速度(c)と同じに取り扱って波動速度を変えれなくなったこと.

・3の時点で波の波動速度(w:波動性)を物の運動速度(v:粒子性)を区別せず取り扱ったこと.

高校の物理でも運動と波動は別に取り扱っている。

絶対静止を基準にした場合の動作は、静止or運動.

(静止しているものなど宇宙に無い。)↓

光速度を基準にした場合の動作は、波動or運動.

6、光速度不変が間違ってないと起こる問題.

これが間違ってないとすると、

「光度可変、間違っていれば安心、間違っていなければ,それが問題なのだ」http://tutidadavinci.web.fc2.com/buturi_kuronuri.pdf

観測者が運動する事象で未解決問題が蓄積する。

・一般相対論と量子論が融合しない。

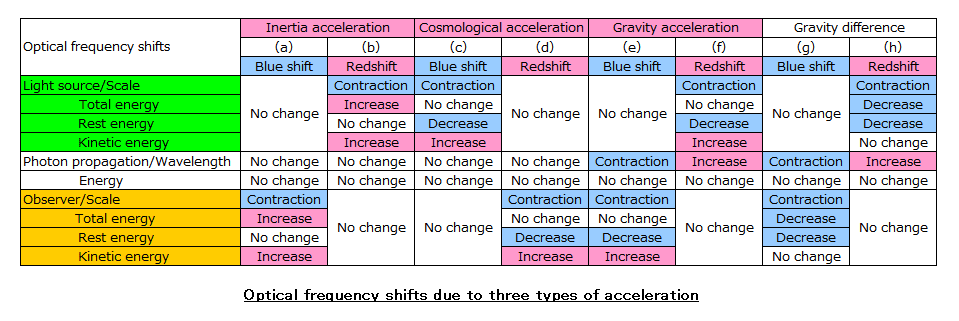

アインシュタインの等価原理により、エネルギーの増減とスケールの変化を区別してないので、

実はうまくいかない理由はある程度わかっています。 これは質量を持つ物体の「大きさ」が一般相対論と量子力学で反対の振舞いをすることに関係しています。 一般相対論によるとブラックホールの大きさは質量に比例します。 一方,量子力学によると物体は波のように振舞い,その波長はその物体の質量に反比例します。 つまり,物体の大きさの目安となる長さは,重力では質量に比例し,量子論では質量に反比例する,という具合に完全に反対になっていて,これが重力と量子論を一緒に考えることが難しい原因なのです。 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/science/quest/research/---1.php

ニュートン力学の慣性力と重力に絶対静止基準系を組みわせたら、質量が等価になるしかない。 しかし光速度を基準にした場合は、光の運動量やエネルギーが本質なので、

エネルギーを足し算出来るのが重力質量 、E=M₀ c²+p c.

その足した結果の相対速度によるスケールの変化が慣性質量、m=M/√( 1±v²/c² ).

重力と慣性力がつり合っていても、慣性質量≠重力質量なので生じるのが水星の近日点移動の誤差.

重力加速による水星の近日点移動

p=h f/c=M c=m w・・・光の(運動量の)等価原理.

・高速な事象は相対論、ミクロな事象は量子論、ニュートン力学は低速でマクロな近似という教育

受験用のニュートン力学+相対論と量子論はさわりしか初学で教えてない。

直せば中学の数学で理解できる内容なのに、納得感が得られないので物理離れ.

こうしたことと直接,関係があるかどうか分かりませんが,いま,青少年の「理科離れ」,なかでも「物理離れ」が目立っています.物理学を学ぼうとする人が減りつつあるのです.日本物理教育学会でも,危機感をもって,どう対応すべきか対策を模索しているようです.https://www.jps.or.jp/books/50thkinen/50th_01/015.html

7、実はアインシュタインも相間だった.

だが、特にマックスウェル方程式の運動している物体についての非対称性の問題から出発して、問題を「時間の絶対的な性格についての公理、すなわち同時性の公理」に突き詰めていったアインシュタインは、理論物理学の出発点にある、解決できない「奇異な矛盾」の存在に気づいていたように見える。アインシュタインはそのパラドックスについて「運動している物体の電気力学について」のあの「注」をはじめ、いくつかの箇所で語っていた。その一つについてはすでに引用した。ここでは、彼の67才、その死の9年前の「自伝ノート」から引用することにしよう。

「まず、上のように特徴づけられる、この理論(特殊相対性理論)について一つの注意をする。この理論が、(四次元空間を別にして)二種類の物理的なもの、すなわち(一)測定棒と時計、(二)例えば電磁場や物質点などの他のすべてのものを導入するという事実は、奇異の感をいだかせる。これはある意味では矛盾している。厳密にいうと、測定棒と時計はあたかも理論的に自明なものとしてではなく、基本方程式の解(運動している原子の配位からなる対象物)として表されなければならないであろう。しかしながら、そもそもの始めから、理論の仮定が、そこから物理的事象の十分に完全な方程式を十分任意性のないように導くことができ、そこに測定棒と時計の理論を基礎づけるほどしっかりしてはいないのであるから、この手続きは正当である。座標の物理的解釈を(それ自身可能な何かを)一般にあきらめたくないならば、このような矛盾を許すほうがよいが──もちろん、理論の以後の研究において、それを取り除く必要はある。」(1946)。http://www1.odn.ne.jp/~cex38710/clock.htm

アインシュタインに影響を与えたマッハも、

ニュートンによる絶対時間、絶対空間などの基本概念には、形而上学的な要素が入り込んでいるとして批判した。この考え方はアインシュタインに大きな影響を与え、特殊相対性理論の構築への道を開いた。そしてマッハの原理を提唱した。このマッハの原理は、物体の慣性力は、全宇宙に存在する他の物質との相互作用によって生じる、とするものである。この原理は一般相対性理論の構築に貢献することになった。マッハは「皆さん、はたしてこの世に《絶対》などというのはあるのでしょうか?」と指摘したことがある。なお、マッハ自身は相対論に対しては、生涯否定的な立場をとった。https://ja.wikipedia.org/wiki/エルンスト・マッハ#業績

最後に.

宇宙は膨張していると聞いて物理を勉強し始めたのですが、勉強するほどに思ってた相対論とは違っています。

ひゃまは、電子工学とか基礎があり実験も開発できるのでそう思えたのだが、数学だけでやるとなかなかおかしなところに気づかないんじゃないかと思って、分かりやすく書いたつもりだが、どうだったでしょうか?

もう少し踏み込んだ論文を、アインシュタインの「運動する物体の電気力学について」に対抗して、書いていますので読んでみてください。

On the quantum dynamics of moving observers「運動する観測者の量子動力学について」

これで飯を食べようとかじゃなく、未来の子供たちにあの時代にはこんな変なこと考えてたのか?なんて笑われたくないのでやってます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます