書いてる途中にフリーズして、再度書き直す羽目になってしまいました

やっぱりこういうのってメモ帳に書いて最後にコピペするほうがいいですよねぇ

あーむかつく・・・

【おことわり】

(ちょっと内容が変な方向に走ったので加えておきます。)

以下の内容は私が自身の体験に基づいて勝手に推測しているものです。

内容をもとに行った株式活動の一切に関してはその責任はおいません。

最終的な購買の判断を行った人にその責任は帰属します。

■堀氏の講演内容について

その1ではTDRを例に出しながらガンホー社の顧客満足度に対する考え方の間違いと

話の内容の繋がりがおかしい部分とガンホー社の株価の低下を指摘してみました。

特に前回指摘した「問題が解決していないのに先に進もうとしている」事ですが

肯定的に解釈すると「ゲームサービス事業の理想的な未来像」という提案の実現によって

これらの問題が解決された新しいゲームの形が見えるのだと言いたいのではないかととれます。

今回はそういうつもりで講演してるのだと思って考えて見ます。

まず講演で述べられている解決手段の展開ですが

現在の製品の問題点を洗い出す→問題点を修正する

というプロセスになります。このプロセス自体はごくごくありふれた方法です。

問題となってくるのは問題点の修正方法です。

この場合取られる手法は二つ、製品のマイナーチェンジと新製品の開発です

このうちガンホー社が取ろうとしているのは新製品の開発に当たります。

ここでいう新製品とは新しいゲームのことをさすのではなく、ゲーム管理会社のビジネスモデルのことになります。

つまりガンホー社は新しい運営スキーム:ビジネスモデルを確立することを目指しています。

この場合優先されるべきはビジネスモデルどれだけ洗練された形であるかという事です。

ここで既存商品に当てはまるように修正してしまうとそのビジネスモデルはそれだけ理想からずれます。

ですから理想的なモデルを作った後はその運営スキームに添った形で新しくネットゲームをつくり、運営するべきです。

この考え方自体は理にかなったもので(実現可能性を抜きにすれば)評価できると思います。

ガンホー社がこのように考えている場合、迷惑をこうむるのは現在のゲームユーザーです。

一般的に人は実際にお金を払って商品を購入するとき

継続して代金を支払い続ける商品の場合は、商品の継続的な改善を前提として購入しています

例えば英会話を勉強するときに

本やCDは持っていても内容が自動的に変わることなどありませんから

その本やCDにわかりにくところがあったとしても出版社にわかりにくいから書き直せとかいう人は

・・・・たまにいるか。まぁ普通はそんなことはしません。

しかしこれが英会話教室(N○VAとか)だとその場で改善することができます。

つまりこの部分は何度聞いてもわからないからゆっくり発音してくれなどと融通を利かせる

その説明だとわからないから別の説明にせよと改善を求める

そういうことが可能だし、みんなそれが可能であると認識した上で英会話教室に行きます。

もしそのような対応が出来ないとすればユーザーは訴えたり相談したりします。

これは英会話教室というサービスが融通が利くサービスだという社会的なコンセンサスがあることによります。

ではもし「自分のところは安いけどそのぶん融通は受けつけません」という英会話教室があったならばどうでしょうか

この場合ならばユーザー側もそれを知った上でサービスを購入しているから問題はおきません。

では「自分のところは安いのだから融通が出来ないぐらいわかるはずだ」というのはどうでしょうか

これは大体の場合認められません。多くの人の一般的な認識とは違うサービス内容を事前に告知して無いからです

安いのだからそんなこと言わなくてもわかってるだろう、っていうのはあまり通用しません。

ネットゲームの問題はどちら側の商品であるかについての社会的なコンセンサスが確立されていないことです。

個人的には社会的認知度が広まれば商品の性質を考えると英会話側になると思いますが

ガンホー社はユーザーへの発言内容はともかく行動としてはネットゲームを本・CD側と位置づけているとみなせます。

具体的に言えばネットゲームの料金はゲームを使用するライセンス料金であり

ネットゲームの管理運営費としては考えていないという事です。

逆にユーザー側のお金を払ってるんだから対応しろという考え方は管理運営費と考えているといえます。

この場合何故ガンホー社が本・CD側と位置づけてるとみなせるかというと、会社の発言・発表は関係ありません。

前述のようにガンホー社は新しいビジネスモデルの確立へ資産を投入する、或いはその方針をしめしています。

もし管理運営費と考えているのであれば、現在のゲームの管理に対してその資産を投入するのが自然です。

しかし資産の比重からして管理運営費として考えているといえるだけの責任を果たしていません。

よってユーザーになんと言い繕っていてもこのような講演の場でこんな内容を話しているのでは

実際のところはまったくもって管理運営費と考えていないと思われるといわれてもしょうがないと思います。

ただ、ネットゲームの料金のコンセンサスがない現状で会社として資産をそちらへ振り向ける事自体は別に悪い事だとは思いません。

そのような行動をしてるのにユーザーに対しては管理運営費と思っていると嘯くのであれば明らかに悪事ですけど。

悪事であろうとも言うのは勝手だし自由です、ただユーザー側は発言ではなくどこに資産が投入されているかなどをみながら

それが事実かどうかを見極める必要があると思います。これは別にどこの会社でも同じですけど。

どっかの会社は逮捕された社長が株主総会で株主配当をせずにそのお金でもっと成長する方が株主の為だといいました。

そこで社長の発言を鵜呑みにするか、会社の経営方針や実績とその言葉がずれていると判断するかは株主の責任です。

それと同じ事だと思います。

まとめますと講演の内容からは「新しいビジネスモデルを確立することに資源を投入する」

そして実際にその新しいビジネスモデルに向けた具体的な行動を発表しているといえます。

しかしそのビジネスモデルを確立したとしてもそれはROに当てはまるモデルにはなりません。

つまりROユーザーからすれば現在のガンホー社の方針は歓迎されるものでは無いと思います。

私は悪事だろうとなんだろうとROのコミュニティに対して満足していますのでライセンス料として1500円払うのは苦に感じません。

botとかの存在には辟易としますけどそれは自分が狩やレベルアップやアイテムへの欲求を捨てれば済むので

その辺を他のゲームやリアルなどの欲求に振り返れば別にいいです。ゲームとしての機能はあんまり重視していないのです。

私が効率情報を計測したりページで公開しているのはどちからというと

「弓手Wiki」という派生的なコミュニティに対しての欲求を満たす為です。

ですから同じ狩場で他の人が倍以上の効率を出せたとしてもそれは別にどうでもいいんですよねw

純粋な意味でより効率が上がってレベルが上がって、強くなってっていう欲求はありません。

だからガンホー社がこういう状態であろうともかまわないのですが

ただただガンホー社に対してよりよいサービスを求めている多くの人たちがいたたまれません。

ガンホー社はそれを要求するに足るだけの社会性や道徳を持ち合わせた会社じゃありませんよ。

それを少しでも見出してくれればいいなぁと思います。

当然ネットゲームというのがユーザーの顧客満足度にも左右される商品である以上

ニュースにもあるレジャー施設に言い換えれば、ゴミだらけ・ご飯はまずい・従業員の態度最悪

でも遊具はここにしかないからいくしかないっていう施設みたいなものですから

同じような遊具をもった施設がどんどん増えていく今後、真っ先に淘汰されるのは確実です。

だって遊具を増やせばすむとか思ってるんですから、絶対に株は買いたくないですねw

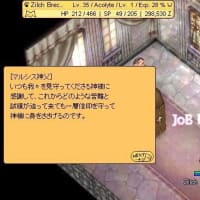

■ゲームマスターに対する間違った改革

ゲームマスターの希望者は多い。しかし、企業が求める人材の応募がない。

ユーザーが必要だと思っているGM像と、メーカーの考えるGM像は違う。

ゲームマスターという職種には再定義が必要だ。

この中で特に興味深い部分は“ゲームマスターの業務分掌改革”だった。

実はガンホー社ではすでにゲームマスターという職位を廃止している。

従来のゲームマスターはどうなったかと言えば、イベント制作課とPCオペレーション課に別れたという。

ゲーム内イベントを企画立案する“プランナー”へ、システムのトラブルについてデータセンターまで触れる“ガーディアン”へ。

どちらもマーケティングやエンジニアなど、将来性を与えてモチベーションの向上を図っている。

一方、ゲームユーザーが望んでいた初心者のガイド役やハラスメントの相談は"キャスト"という職種が担当する。

これはガンホーの社員ではなく、外注しているカスタマサポートと一本化していく。

課金のみのサポートから、ゲームのサポートへと対応の幅を広げるという。

ゲームマスターという仕事にあこがれても、待遇や将来性に不安で踏み込めない、

そんな状況を改革して、優秀な人材を集めようとしている。

講演のニュースの中で【チート(不正)、RMT、GM不足、コストの増大】という4つの問題を掲げた上で

もっとも詳細にその解決方法が示されているのがこのGMの部分になっています。

この問題についての今後によって前述の顧客満足度に対する認識が的確に表現されるとおもいます

まずゲームマスターという職業がその業務内容が多岐にわたっているのを明確化し

その作業内容を分化させてスペシャリストに変えていくという手段は非常に正しいと思います。

問題はゲームマスターのどの作業がもっとも大事であるかということをどう認識しているかという事です。

この点に於いてまず上のGM像の差異について触れた部分が非常に危険な考えを示しています。

まずGMを3つの職に分化していることからガンホー社のGM像がある程度読み解けます

「ゲーム内のイベントを行う」+「ゲームの技術的トラブルを解決する」+「顧客と対応する」

この3つを行うのが今までガンホー社が考えていたGM像でしょう。

このうち3つ目の部分の説明にゲームユーザーが望んでいたという修飾があることから

ガンホー社のGM像はそれ以外の二つのうちどれか、或いは両方の能力を持つ職であると考えられます。

今までと同様レジャー施設で考えて見ましょう。懲りずにTDRで説明します。

この場合ゲーム内のイベントを行うというのはアトラクションやショーに当たります

トラブルを解決するのは裏方さんとか掃除する人とかと考えられるでしょう。

最後の顧客と対応する、これは各アトラクションでの従業員やショーのキャスト

或いはお店の店員、予約受付やインフォメーションセンターの窓口の人などです。

TDRはどこで評価されてるでしょうか?って言われれば全部としか言いようが無いのですが

どこで差異が出てるのですかってことになれば3番目です。

同じアトラクションやショーしかなくてもみんな何度も行きます

トラブルをしっかり解決してくれたりちり一つないレジャー施設だって他にもたくさんあります。

顧客への対応の仕方、これが圧倒的に他のレジャー施設と違うのです。

前にリンクを張ったところの文章を引用しますと

自分は客なのに、客扱いしないサービス業がいかに多いか。つまりその人は、お金を払って客になっても、「認めてもらえない」のだ。

ところが、東京ディズニーランドに来ると、もうスターになったような気分になる。

目が合うと、スタッフはみな笑顔で「こんにちは」と挨拶してくれる。

こちらが何かを尋ねたときには、そのキャストは作業の手を休めて答えてくれる。

さらに、ちょっと困って立ち往生してると、すかさずキャストが近づいて「どうしました?」と声をかけてくれる。

こうした行為は、すべて誰もが持っている「認められたい」という想いを刺激し、認められた快感が、東京ディズニーランドへの好感度へとつながっていく。

これがTDRのもつ圧倒的な強みです。

GMの業務が多岐にわたって難しいからGMの職を分化しそれぞれのスペシャリストとして対応する

ここまでは素晴らしい戦略です。その後は明確に間違っています。

ユーザーが必要と思っているGM像というのは、GM像の最適解です。

顧客が求めるものを提供できるというのは商売に於いてもっとも望まれることなんです。

その顧客のニーズを把握する為にリサーチにお金をかけるし、ニーズを実現する為に商品は開発されます。

この点に於いてガンホー社が求めるGM像が違うなどという言葉がもし堀氏の言葉であるとするならば

かりにも上場企業の経営陣の一人としては無謀に過ぎると思います。

もちろんユーザーのニーズを完全に実現するのはコストなどから難しいというのはあります。

ただ少なくとも会社のニーズとかを考えるとかいうのはありえないとおもいます。

普通はユーザーのニーズにできるだけ近づくように努力するって事になるもんですよ。

そこで会社のニーズなんて持ち出すのは・・・いやぁ株買いたく無いなぁ

ちなみに客が求める部分であっても外注するって言うのは別に間違って無いとは思います。

社内で対応するよりもよりよいサービスを提供できると判断してれば、ですけど。

例えば高いレベルのサービスを提供するには社内でそれを育成するよりも

社外のスペシャリストと契約した方がコストを削減することができるってことです。

ただこの内容を読む限りそういう形で外注にしてるようには見えない気がします。

ROを楽しんでるユーザーとしてガンホー社にはお世話になってるわけですから

私としてはガンホー社の為にアドバイスしてあげたいです。

コストとか優先するのは会社としては非常にいいことですけれど

独りよがりのニーズの履き違えは非常に危険ですよ

自分たちの都合のいいような部分だけを抜き出すのは失敗する会社の鉄則です。

やっぱりこういうのってメモ帳に書いて最後にコピペするほうがいいですよねぇ

あーむかつく・・・

【おことわり】

(ちょっと内容が変な方向に走ったので加えておきます。)

以下の内容は私が自身の体験に基づいて勝手に推測しているものです。

内容をもとに行った株式活動の一切に関してはその責任はおいません。

最終的な購買の判断を行った人にその責任は帰属します。

■堀氏の講演内容について

その1ではTDRを例に出しながらガンホー社の顧客満足度に対する考え方の間違いと

話の内容の繋がりがおかしい部分とガンホー社の株価の低下を指摘してみました。

特に前回指摘した「問題が解決していないのに先に進もうとしている」事ですが

肯定的に解釈すると「ゲームサービス事業の理想的な未来像」という提案の実現によって

これらの問題が解決された新しいゲームの形が見えるのだと言いたいのではないかととれます。

今回はそういうつもりで講演してるのだと思って考えて見ます。

まず講演で述べられている解決手段の展開ですが

現在の製品の問題点を洗い出す→問題点を修正する

というプロセスになります。このプロセス自体はごくごくありふれた方法です。

問題となってくるのは問題点の修正方法です。

この場合取られる手法は二つ、製品のマイナーチェンジと新製品の開発です

このうちガンホー社が取ろうとしているのは新製品の開発に当たります。

ここでいう新製品とは新しいゲームのことをさすのではなく、ゲーム管理会社のビジネスモデルのことになります。

つまりガンホー社は新しい運営スキーム:ビジネスモデルを確立することを目指しています。

この場合優先されるべきはビジネスモデルどれだけ洗練された形であるかという事です。

ここで既存商品に当てはまるように修正してしまうとそのビジネスモデルはそれだけ理想からずれます。

ですから理想的なモデルを作った後はその運営スキームに添った形で新しくネットゲームをつくり、運営するべきです。

この考え方自体は理にかなったもので(実現可能性を抜きにすれば)評価できると思います。

ガンホー社がこのように考えている場合、迷惑をこうむるのは現在のゲームユーザーです。

一般的に人は実際にお金を払って商品を購入するとき

継続して代金を支払い続ける商品の場合は、商品の継続的な改善を前提として購入しています

例えば英会話を勉強するときに

本やCDは持っていても内容が自動的に変わることなどありませんから

その本やCDにわかりにくところがあったとしても出版社にわかりにくいから書き直せとかいう人は

・・・・たまにいるか。まぁ普通はそんなことはしません。

しかしこれが英会話教室(N○VAとか)だとその場で改善することができます。

つまりこの部分は何度聞いてもわからないからゆっくり発音してくれなどと融通を利かせる

その説明だとわからないから別の説明にせよと改善を求める

そういうことが可能だし、みんなそれが可能であると認識した上で英会話教室に行きます。

もしそのような対応が出来ないとすればユーザーは訴えたり相談したりします。

これは英会話教室というサービスが融通が利くサービスだという社会的なコンセンサスがあることによります。

ではもし「自分のところは安いけどそのぶん融通は受けつけません」という英会話教室があったならばどうでしょうか

この場合ならばユーザー側もそれを知った上でサービスを購入しているから問題はおきません。

では「自分のところは安いのだから融通が出来ないぐらいわかるはずだ」というのはどうでしょうか

これは大体の場合認められません。多くの人の一般的な認識とは違うサービス内容を事前に告知して無いからです

安いのだからそんなこと言わなくてもわかってるだろう、っていうのはあまり通用しません。

ネットゲームの問題はどちら側の商品であるかについての社会的なコンセンサスが確立されていないことです。

個人的には社会的認知度が広まれば商品の性質を考えると英会話側になると思いますが

ガンホー社はユーザーへの発言内容はともかく行動としてはネットゲームを本・CD側と位置づけているとみなせます。

具体的に言えばネットゲームの料金はゲームを使用するライセンス料金であり

ネットゲームの管理運営費としては考えていないという事です。

逆にユーザー側のお金を払ってるんだから対応しろという考え方は管理運営費と考えているといえます。

この場合何故ガンホー社が本・CD側と位置づけてるとみなせるかというと、会社の発言・発表は関係ありません。

前述のようにガンホー社は新しいビジネスモデルの確立へ資産を投入する、或いはその方針をしめしています。

もし管理運営費と考えているのであれば、現在のゲームの管理に対してその資産を投入するのが自然です。

しかし資産の比重からして管理運営費として考えているといえるだけの責任を果たしていません。

よってユーザーになんと言い繕っていてもこのような講演の場でこんな内容を話しているのでは

実際のところはまったくもって管理運営費と考えていないと思われるといわれてもしょうがないと思います。

ただ、ネットゲームの料金のコンセンサスがない現状で会社として資産をそちらへ振り向ける事自体は別に悪い事だとは思いません。

そのような行動をしてるのにユーザーに対しては管理運営費と思っていると嘯くのであれば明らかに悪事ですけど。

悪事であろうとも言うのは勝手だし自由です、ただユーザー側は発言ではなくどこに資産が投入されているかなどをみながら

それが事実かどうかを見極める必要があると思います。これは別にどこの会社でも同じですけど。

どっかの会社は逮捕された社長が株主総会で株主配当をせずにそのお金でもっと成長する方が株主の為だといいました。

そこで社長の発言を鵜呑みにするか、会社の経営方針や実績とその言葉がずれていると判断するかは株主の責任です。

それと同じ事だと思います。

まとめますと講演の内容からは「新しいビジネスモデルを確立することに資源を投入する」

そして実際にその新しいビジネスモデルに向けた具体的な行動を発表しているといえます。

しかしそのビジネスモデルを確立したとしてもそれはROに当てはまるモデルにはなりません。

つまりROユーザーからすれば現在のガンホー社の方針は歓迎されるものでは無いと思います。

私は悪事だろうとなんだろうとROのコミュニティに対して満足していますのでライセンス料として1500円払うのは苦に感じません。

botとかの存在には辟易としますけどそれは自分が狩やレベルアップやアイテムへの欲求を捨てれば済むので

その辺を他のゲームやリアルなどの欲求に振り返れば別にいいです。ゲームとしての機能はあんまり重視していないのです。

私が効率情報を計測したりページで公開しているのはどちからというと

「弓手Wiki」という派生的なコミュニティに対しての欲求を満たす為です。

ですから同じ狩場で他の人が倍以上の効率を出せたとしてもそれは別にどうでもいいんですよねw

純粋な意味でより効率が上がってレベルが上がって、強くなってっていう欲求はありません。

だからガンホー社がこういう状態であろうともかまわないのですが

ただただガンホー社に対してよりよいサービスを求めている多くの人たちがいたたまれません。

ガンホー社はそれを要求するに足るだけの社会性や道徳を持ち合わせた会社じゃありませんよ。

それを少しでも見出してくれればいいなぁと思います。

当然ネットゲームというのがユーザーの顧客満足度にも左右される商品である以上

ニュースにもあるレジャー施設に言い換えれば、ゴミだらけ・ご飯はまずい・従業員の態度最悪

でも遊具はここにしかないからいくしかないっていう施設みたいなものですから

同じような遊具をもった施設がどんどん増えていく今後、真っ先に淘汰されるのは確実です。

だって遊具を増やせばすむとか思ってるんですから、絶対に株は買いたくないですねw

■ゲームマスターに対する間違った改革

ゲームマスターの希望者は多い。しかし、企業が求める人材の応募がない。

ユーザーが必要だと思っているGM像と、メーカーの考えるGM像は違う。

ゲームマスターという職種には再定義が必要だ。

この中で特に興味深い部分は“ゲームマスターの業務分掌改革”だった。

実はガンホー社ではすでにゲームマスターという職位を廃止している。

従来のゲームマスターはどうなったかと言えば、イベント制作課とPCオペレーション課に別れたという。

ゲーム内イベントを企画立案する“プランナー”へ、システムのトラブルについてデータセンターまで触れる“ガーディアン”へ。

どちらもマーケティングやエンジニアなど、将来性を与えてモチベーションの向上を図っている。

一方、ゲームユーザーが望んでいた初心者のガイド役やハラスメントの相談は"キャスト"という職種が担当する。

これはガンホーの社員ではなく、外注しているカスタマサポートと一本化していく。

課金のみのサポートから、ゲームのサポートへと対応の幅を広げるという。

ゲームマスターという仕事にあこがれても、待遇や将来性に不安で踏み込めない、

そんな状況を改革して、優秀な人材を集めようとしている。

講演のニュースの中で【チート(不正)、RMT、GM不足、コストの増大】という4つの問題を掲げた上で

もっとも詳細にその解決方法が示されているのがこのGMの部分になっています。

この問題についての今後によって前述の顧客満足度に対する認識が的確に表現されるとおもいます

まずゲームマスターという職業がその業務内容が多岐にわたっているのを明確化し

その作業内容を分化させてスペシャリストに変えていくという手段は非常に正しいと思います。

問題はゲームマスターのどの作業がもっとも大事であるかということをどう認識しているかという事です。

この点に於いてまず上のGM像の差異について触れた部分が非常に危険な考えを示しています。

まずGMを3つの職に分化していることからガンホー社のGM像がある程度読み解けます

「ゲーム内のイベントを行う」+「ゲームの技術的トラブルを解決する」+「顧客と対応する」

この3つを行うのが今までガンホー社が考えていたGM像でしょう。

このうち3つ目の部分の説明にゲームユーザーが望んでいたという修飾があることから

ガンホー社のGM像はそれ以外の二つのうちどれか、或いは両方の能力を持つ職であると考えられます。

今までと同様レジャー施設で考えて見ましょう。懲りずにTDRで説明します。

この場合ゲーム内のイベントを行うというのはアトラクションやショーに当たります

トラブルを解決するのは裏方さんとか掃除する人とかと考えられるでしょう。

最後の顧客と対応する、これは各アトラクションでの従業員やショーのキャスト

或いはお店の店員、予約受付やインフォメーションセンターの窓口の人などです。

TDRはどこで評価されてるでしょうか?って言われれば全部としか言いようが無いのですが

どこで差異が出てるのですかってことになれば3番目です。

同じアトラクションやショーしかなくてもみんな何度も行きます

トラブルをしっかり解決してくれたりちり一つないレジャー施設だって他にもたくさんあります。

顧客への対応の仕方、これが圧倒的に他のレジャー施設と違うのです。

前にリンクを張ったところの文章を引用しますと

自分は客なのに、客扱いしないサービス業がいかに多いか。つまりその人は、お金を払って客になっても、「認めてもらえない」のだ。

ところが、東京ディズニーランドに来ると、もうスターになったような気分になる。

目が合うと、スタッフはみな笑顔で「こんにちは」と挨拶してくれる。

こちらが何かを尋ねたときには、そのキャストは作業の手を休めて答えてくれる。

さらに、ちょっと困って立ち往生してると、すかさずキャストが近づいて「どうしました?」と声をかけてくれる。

こうした行為は、すべて誰もが持っている「認められたい」という想いを刺激し、認められた快感が、東京ディズニーランドへの好感度へとつながっていく。

これがTDRのもつ圧倒的な強みです。

GMの業務が多岐にわたって難しいからGMの職を分化しそれぞれのスペシャリストとして対応する

ここまでは素晴らしい戦略です。その後は明確に間違っています。

ユーザーが必要と思っているGM像というのは、GM像の最適解です。

顧客が求めるものを提供できるというのは商売に於いてもっとも望まれることなんです。

その顧客のニーズを把握する為にリサーチにお金をかけるし、ニーズを実現する為に商品は開発されます。

この点に於いてガンホー社が求めるGM像が違うなどという言葉がもし堀氏の言葉であるとするならば

かりにも上場企業の経営陣の一人としては無謀に過ぎると思います。

もちろんユーザーのニーズを完全に実現するのはコストなどから難しいというのはあります。

ただ少なくとも会社のニーズとかを考えるとかいうのはありえないとおもいます。

普通はユーザーのニーズにできるだけ近づくように努力するって事になるもんですよ。

そこで会社のニーズなんて持ち出すのは・・・いやぁ株買いたく無いなぁ

ちなみに客が求める部分であっても外注するって言うのは別に間違って無いとは思います。

社内で対応するよりもよりよいサービスを提供できると判断してれば、ですけど。

例えば高いレベルのサービスを提供するには社内でそれを育成するよりも

社外のスペシャリストと契約した方がコストを削減することができるってことです。

ただこの内容を読む限りそういう形で外注にしてるようには見えない気がします。

ROを楽しんでるユーザーとしてガンホー社にはお世話になってるわけですから

私としてはガンホー社の為にアドバイスしてあげたいです。

コストとか優先するのは会社としては非常にいいことですけれど

独りよがりのニーズの履き違えは非常に危険ですよ

自分たちの都合のいいような部分だけを抜き出すのは失敗する会社の鉄則です。