無銘 宝寿

時代 鎌倉時代後期~南北朝時代中期

種別 刀

刃長 69.2センチ

反り 2.4センチ

元幅 3.19センチ

元重 0.76センチ

茎穴 1

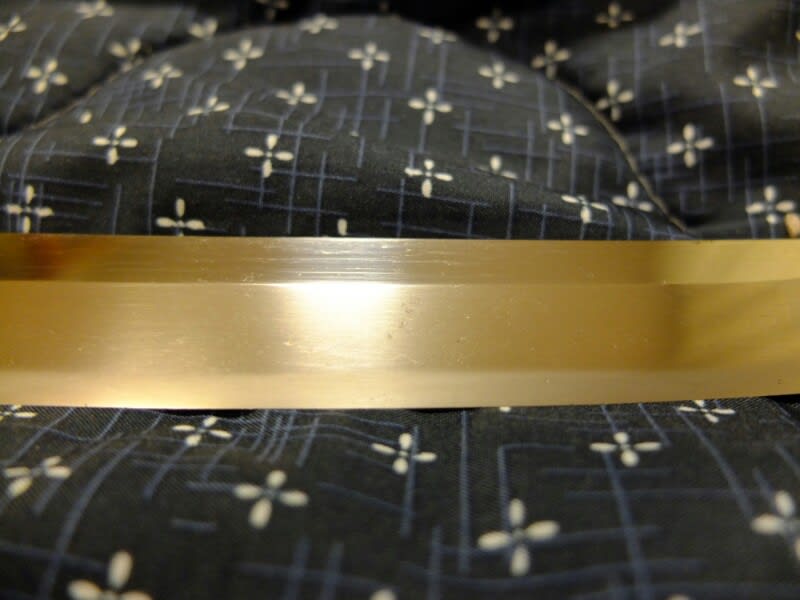

ハバキ 銀着一重

中切っ先のび、全体の反り深く、身幅、重ね尋常からやや厚めにして平肉を落とした無銘の刀。日刀保宝寿極め、保存。

やや黒みを帯びた地鉄は板目に杢目と綾杉を交え地沸つき肌立ち地景見られる。

小沸出来ごくわずかにのたれ、小さな互の目がまじる細直刃潤み心。刃中に足、葉が働き砂流し、金筋盛んに入る。

帽子掃き掛け小さく返る。

古刀上作。

宝寿は東北奥州の刀鍛冶で、舞草、月山と並んで日本刀創世記から続く一派です。銘がおめでたいため延寿、千代鶴、寿命などとともに進物として喜ばれたといいます。また、室町将軍家では産所の御守刀として天台宗の僧に祈祷させた宝寿を置いたそうです。

『世に月山、宝寿、波平』といい、綾杉肌で有名な一派でもあります。この刀にも極めの通り綾杉が見えます。

obugyoの父方のご先祖は天正年間(俗にいう安土桃山時代の頃)、当時の豊後竹田、岡城城主、志賀親次(しが ちかつぐ のちの親善・ちかよし)に仕えていました。

親次は薩摩の豊後侵攻戦の際、裏切り・離反が続出した大友家中にあってわずかな手勢で薩軍の攻撃をすべて撃退、岡城を死守しました。しかも籠城だけでなく積極的にゲリラ戦を中心にした出戦までかまし、したたかに逆撃を加えています。三次侵攻に至っては攻囲軍に挑戦状を叩きつけて出戦、薩軍を完膚なきまでにたたきのめしています。

この侵攻戦で落城しなかった豊後大友方の城はわずか三つ。事実上大友氏を救ったのは親次といっても過言ではなく、援軍を派遣した豊臣秀吉から感状が贈られ、敵対した薩摩も義を貫き勇猛に戦った親次を『天正の楠正成』と讃えたといいます。親次はのちの朝鮮出兵での大友氏改易に際し流浪の身となった後、福島正則のもとに身を寄せ、最後は肥後細川藩に寄ったといいます。子孫は明治まで細川藩士だったそうです。

わがご先祖は主君を失ったあと二君に仕えず(ようは再就職できなかったんだと思いますが)、以後浪人となったということです。

父方実家には槍などもあり、それなりの風情もあるものだったのですが祖父母の死後は無人となり、しばらく放置している間に荒らされてめぼしいものはあらかた持ち去られてしまっていました。平成の世の中でもあるんですね。びっくりしました。

そんな訳でこの無銘刀は最後に残ったご先祖のよすがを示すものです。来歴をみるに宝寿というより波平じゃないかとも思うのですが(波平は薩摩の郷土刀)、まあ上述の通り作風も似たものですのでなんとも申し上げられません。

岡城は日本三大堅城と呼ばれ、難攻不落の名城ですが明治時代に廃棄され、現在では石垣のみが残されています。有名な荒城の月の作曲モデルとなった場所でもあり、四季折々の景色で楽しませてくれるところです。

宝寿は東北奥州の刀鍛冶で、舞草、月山と並んで日本刀創世記から続く一派です。銘がおめでたいため延寿、千代鶴、寿命などとともに進物として喜ばれたといいます。また、室町将軍家では産所の御守刀として天台宗の僧に祈祷させた宝寿を置いたそうです。

『世に月山、宝寿、波平』といい、綾杉肌で有名な一派でもあります。この刀にも極めの通り綾杉が見えます。

obugyoの父方のご先祖は天正年間(俗にいう安土桃山時代の頃)、当時の豊後竹田、岡城城主、志賀親次(しが ちかつぐ のちの親善・ちかよし)に仕えていました。

親次は薩摩の豊後侵攻戦の際、裏切り・離反が続出した大友家中にあってわずかな手勢で薩軍の攻撃をすべて撃退、岡城を死守しました。しかも籠城だけでなく積極的にゲリラ戦を中心にした出戦までかまし、したたかに逆撃を加えています。三次侵攻に至っては攻囲軍に挑戦状を叩きつけて出戦、薩軍を完膚なきまでにたたきのめしています。

この侵攻戦で落城しなかった豊後大友方の城はわずか三つ。事実上大友氏を救ったのは親次といっても過言ではなく、援軍を派遣した豊臣秀吉から感状が贈られ、敵対した薩摩も義を貫き勇猛に戦った親次を『天正の楠正成』と讃えたといいます。親次はのちの朝鮮出兵での大友氏改易に際し流浪の身となった後、福島正則のもとに身を寄せ、最後は肥後細川藩に寄ったといいます。子孫は明治まで細川藩士だったそうです。

わがご先祖は主君を失ったあと二君に仕えず(ようは再就職できなかったんだと思いますが)、以後浪人となったということです。

父方実家には槍などもあり、それなりの風情もあるものだったのですが祖父母の死後は無人となり、しばらく放置している間に荒らされてめぼしいものはあらかた持ち去られてしまっていました。平成の世の中でもあるんですね。びっくりしました。

そんな訳でこの無銘刀は最後に残ったご先祖のよすがを示すものです。来歴をみるに宝寿というより波平じゃないかとも思うのですが(波平は薩摩の郷土刀)、まあ上述の通り作風も似たものですのでなんとも申し上げられません。

岡城は日本三大堅城と呼ばれ、難攻不落の名城ですが明治時代に廃棄され、現在では石垣のみが残されています。有名な荒城の月の作曲モデルとなった場所でもあり、四季折々の景色で楽しませてくれるところです。