【22日目 美濃國 岐阜県】 令和6年(2024)3月27日(水)晴れ

歩行距離:河渡橋~関ケ原駅 29.0km(累計478.9km)

行 程:岐阜駅6:07=(岐阜バス370円)=6:27西鏡島バス停--6:56河渡宿--8:18美江寺宿--10:06柳瀬の一里塚--12:29赤坂宿--14:02青野ヶ原一里塚---14:34垂井追分--14:46垂井宿--16:04関ケ原宿---16:21関ケ原駅16:51==(240円)==17:04大垣駅17:40==(近鉄バス750円)==18:25今尾--Hotel R9 the yerd梅津泊

【53 加納宿 】

早起きをして岐阜駅始発の西鏡島行きのバスに乗る

昨日は気づかなかったがバスの天井は御殿の天井を模したものだろうか

河渡橋で長良川を渡る

長良川は平成6年に河口堰ができるまで本流に堰の無い河川だった

橋の下流側が河渡の渡跡

遠く鉄塔の向こうに雪の残る伊吹山が見える

伊吹山の向こう側は琵琶湖、京が近くなってきた

橋を渡り右岸側の土手を下流に歩くと馬頭観音がある

このあたりが河渡の渡跡だ

【54 河渡宿着 】6:55 河渡橋から1.0km

小祠

河渡の一里塚跡 江戸日本橋より百七里目 6:55 河渡橋から1.0km

一里塚跡碑の奥にあるのは松下神社

「文化十二年(1815)、時の代官松下内匠堅徳が宿場全域を五尺余り(約1.5m)土盛りを行い、以降水害の心配がなくなったことに地元民が感謝して建てた」 なんでも神様になるところが良い

馬場の追分と地蔵堂

本田(ほんでん)地蔵堂

加納宿は秋葉神社が多かったが河渡宿は地蔵堂が多い様だ

と思ったら秋葉神社登場(本田仲町)

河渡宿の街並み

本田西町の秋葉神社

やはりここも丁目毎に秋葉神社があるが、門扉のあるのも特徴

本田代官所跡

高札場跡

正面に伊吹山を見ながら進む

五六川は美江寺が日本橋を含め56番目の宿だったことからなずけられたそうだ

この川を渡ると美江寺

>

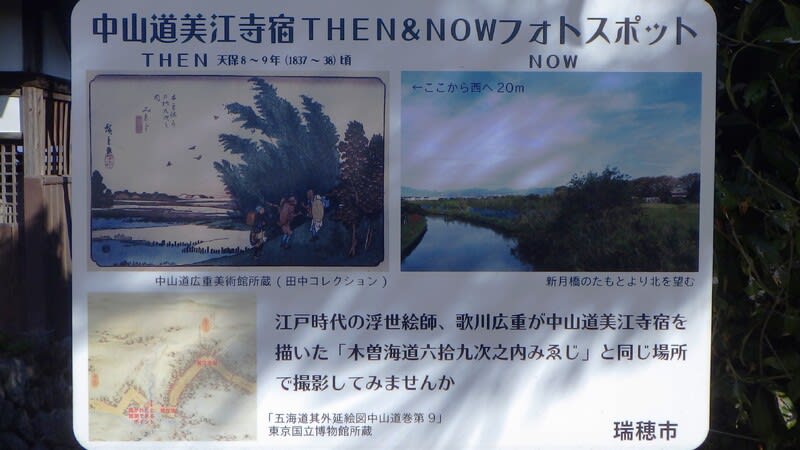

【55 美江寺着】 8:18 河渡橋より5.0km

樽見鉄道美江寺踏切 踏切名盤に中山道の文字は無い

美江寺一里塚跡 江戸日本橋より百八里目

元禄9年(1696)創業の造り酒屋「布屋」

美江神社 境内には観音堂も

境内に高札場が復元されている

美江神社の所が桝形

桝形を曲ったところに旧家がある 旧庄屋和田家

美江寺宿本陣跡 石柱のみ

開蒙学校跡

「明治6年、本巣郡美江寺村が開蒙学校を創立」とあり

満州開拓と関係があるのかと思いきや明治19年開校の尋常小学校前身

西枡形 美江寺宿の京(西)口 大垣道追分

美江寺観音堂

新月橋から犀川上流を望む

緩やかに蛇行する犀川下流

浄土宗西山派 千躰寺

神明神社 桜が咲き始めた

大月浄水場公園内の遊歩道から長護寺橋で長護寺川を渡る

上流には伊吹山

農道を進み揖斐川の土手に当たる

菜の花で黄色に染まった土手から伊吹山が顔を出す

揖斐川を鷺田橋で渡る

揖斐川上流

浄土宗浄住山即心院

入口に地蔵堂があるが本堂はこの奥にあるようだが入りずらい

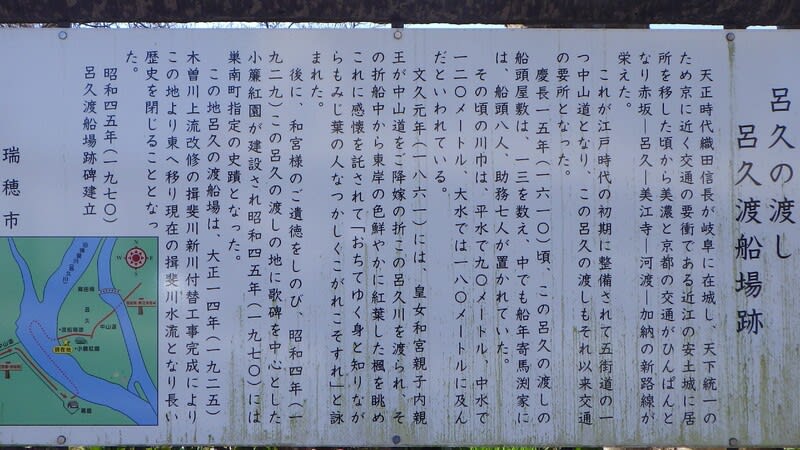

呂久川の渡しで舟年寄りを務めた馬淵家の長屋門

呂久川の渡しで舟年寄りを務めた馬淵家の長屋門

呂久川は河川改修で揖斐川となった

ガードレールのある所が豊後川(旧呂久川)

瑞穂市と安八郡(あんぱちぐん)神戸(ごうど)町境

群馬県みどり市に「わたらせ渓谷鉄道」神戸(ごうど)駅というのがある

JR足尾線時代は兵庫県の神戸と間違えないよう国鉄の方針で「神土駅」としていたが、第三セクターになって本来の地名である「神戸」にもどした。勝手に地名を変えるとは不遜な話である。

神明神社と神戸町標柱

地蔵堂を見ながら橋を渡る

神明神社境内に中山道一里塚跡

柳瀬の一里塚跡 江戸日本橋より百九里目 10:06 河渡橋から10.6km

赤花町分岐 右手の土手に守られた大垣輪中

半世紀以上前の小学生の頃「輪中」というのを習った記憶があるが、昔は沢山の島に分かれていた輪中も今では大規模な堤防に守られ互いにくっつき合って輪中であることが判らなくなっている

薬師堂

弘法大師が爪で彫った「弘法大師爪彫薬師如来像」の碑があるが御堂がだいぶ傷んでいる

集落ごとに必須の秋葉神社

道標を兼ねた聖観世音菩薩像

像には「右ぜんこうじ道 左谷汲山 ごうど いび近道」と刻まれている

西国三十三観音霊場の満願寺谷汲山華厳寺はここより南に約四里

道標を兼ねた加納薬師如来

薬師如来像には「左かのふ村 やくし」と刻まれている

近鉄養老線東赤坂駅

村社 白山神社 (大垣市 枝郷)

池尻の一里塚(青木の一里塚・枝郷の一里塚) 江戸日本橋より百十里目 11:12 河渡橋から14.7km

美濃路追分 道標には「左なかせんどう 右おおがきみち」

【56 赤坂宿着】 12:29 河渡橋より15.5km

源氏ボタルのいる杭瀬川にかかる赤坂大橋は架け替え中

宿の入口には大きな櫓が見える

赤坂宿御使者場跡

参勤交代の大名が通る時、宿役人や名主が送迎した赤坂宿の江戸側入口

白い建物は、赤坂港会館は明治八年(1875)に中山道と谷汲街道の分岐点に建てられた警察屯所を復元

常夜燈の下に赤坂港跡が復元されている

浅間神社は赤坂港の守護神

街中にお昼を食べるところがないので杭瀬川沿いに北へ500m程歩き

昼食、福一ラーメンで昼食 ランチメニュー(台湾ラーメン+麻婆豆腐 750円)

台湾ラーメン系のお店は安い

西濃鉄道市橋線 赤坂本町駅跡

踏切の無い鉄路を横断しなければ入れないお茶屋

どういう経緯でこうなるのだろうか

本陣跡は工事中

地図の(2)の位置

四辻から北へ西国33番霊場(満願)谷汲山華厳寺への「たにくみ道道標」

南へは伊勢へ通じる「養老街道」

本陣を勤めた矢橋家住宅、天保四年(1833)建築、国登録有形文化財

脇本陣跡 脇本陣跡を示す標柱と古い解説版がある

お嫁入り普請探訪館 休館

皇女和宮通行に際して、見栄えを良くする為に表側だけが二階建にした

史跡赤坂宿御使者場跡 赤坂宿の京(西)口で

参勤の大名や公家通行の際、宿役人や名主が送迎を行った所

石段の上に兜塚

関ケ原の合戦の前の戦いで戦死した東軍中村隊の武将野一色頼母をここに葬り、その鎧兜を埋めた

昼飯大塚古墳

長さ150mで岐阜県下最大の前方後円墳(国史跡)

古墳の上に登ると伊吹山が良く見える

浄土宗 花岡山阿弥陀院如来寺

善光寺分身如来と呼ばれ、昼飯善光寺とも呼ばれている

昼飯街の謂れ「善行寺如来を運ぶ人たちがここで昼飯を食べた、”ひるめし”では品がないので”ひるい”にした」

圓願寺芦竹庵(よしたけあん)

「源義経が、奥州平泉へ落ちのびる際、圓願寺で休み、芦の杖を地面に突き刺し、芦は大地から芽をふき根を張り竹の葉が茂りましたが、根や幹は元のままの芦でした、この珍しい竹は芦竹(よしたけ)と呼び、圓願寺を芦竹庵(よしたけあん)と呼ぶようになりました。」

中山道青墓宿標柱 中世東山道時代ここに青墓宿があった

国分寺道標「国分寺道」「薬師如来御寶前」

中山道は真っ直ぐだが、右に曲がった所にが見られる寺がるというので寄ってみる

浄土宗本願寺派 法雲山教覚寺

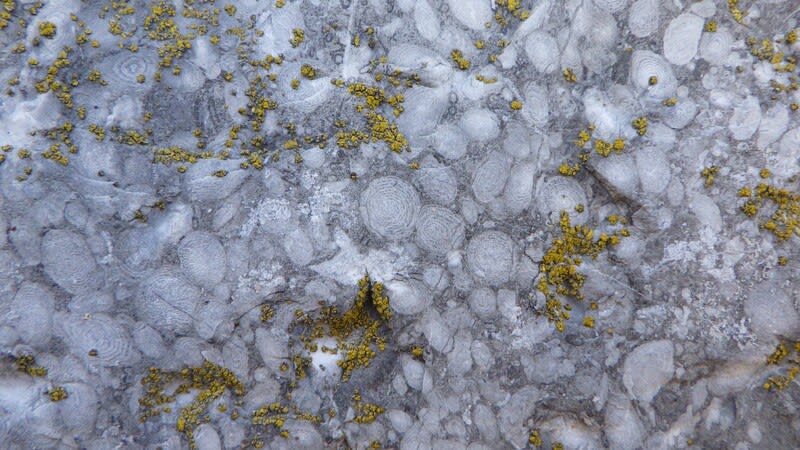

鐘楼の石垣にフズリナの化石

青野ケ原の一里塚跡 江戸日本橋より百十一里目 14:02 河渡橋から20.1km

一里塚碑の後ろには大神宮常夜燈

平尾御坊道道標と地蔵堂

お地蔵さんは立ち姿と座ったものの2体

喜久一九稲荷神社

変った名前の神社謂れが知りたい

美濃路追分 「是より 右東海道大垣みち 左木曽海道たにぐみみち」

美濃路は東海道の伊勢湾東の宮宿に至る

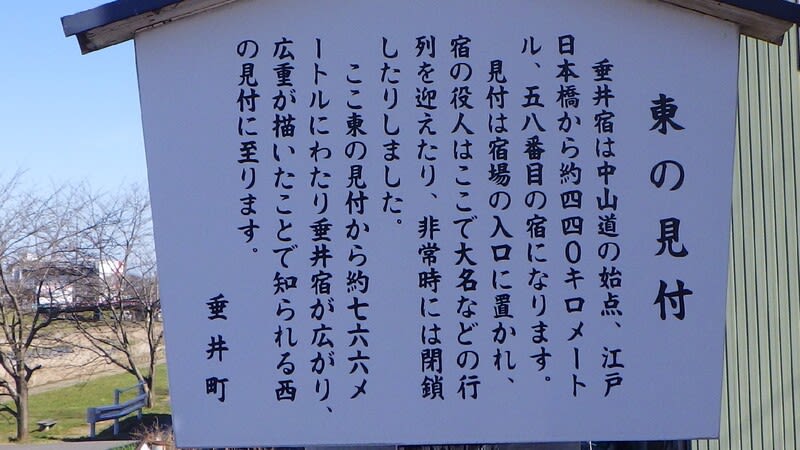

【57 垂井宿着】 14:46 河渡橋より22.2km

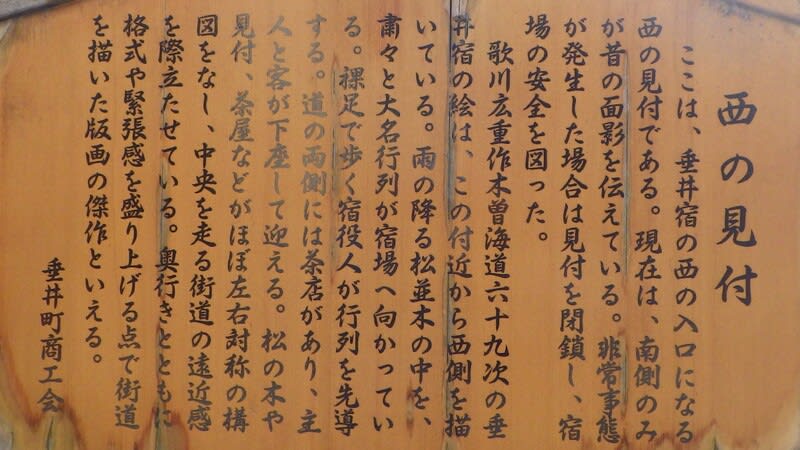

東の見附跡 相川の人足渡し跡

垂井町のマンホール

垂井町内を流れる相川上空の鯉のぼりと雪が残る伊吹山、堤防のソメイヨシノをデザイン

相川橋から上流 奥に伊吹山 桜こそ咲いてないがマンホールの景色

垂井宿の街並みと桝形

旅籠亀丸屋

安永六年(1777)に建てられ、今も営業している

垂井宿本陣跡

南宮神社の大鳥居

南宮神社は美濃國一宮、主祭神は金山彦命で全国の鉱山、金属業の総本宮

旧旅籠長浜屋は垂井宿お休み処

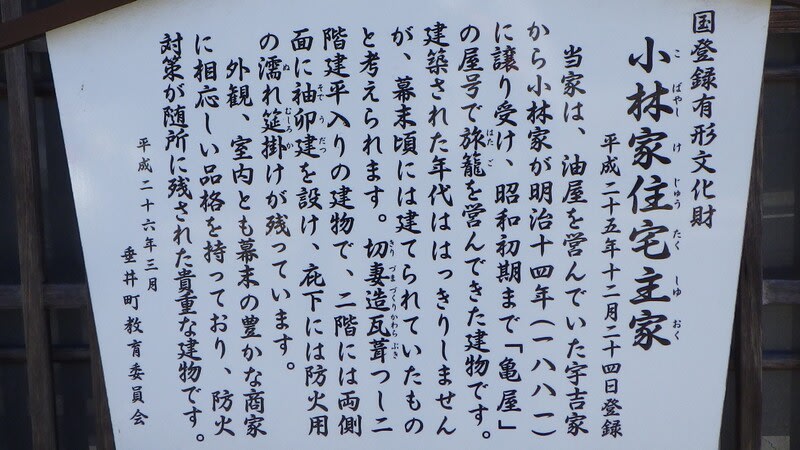

小林家住宅(油屋卯吉家跡)

幕末の建築、油商を営み、明治以降は旅人宿亀屋

浄土真宗大谷派東光山本龍寺

門前に明治天皇垂井御小休所碑、奥に高札場復元がある

垂井宿西見付跡 火防の神愛宕神社が祀られている

垂井の一里塚 江戸日本橋より数えて百十二里目 15:14 河渡橋から24.1km

垂井の一里塚の並びに日守の茶所

関ケ原町(野上)へ入る 15:21 河渡橋から24.6km

関ケ原町のマンホールは町の花・ウメ、町の木・スギ、関ヶ原の合戦のイメージの兜のデザイン

真ん中の町章も凝ったデザインで

「関ケ原町の"セ"を図案化、古戦場で有名な町のシンボルを(兜)でかたどりインターチェンジ、伊吹山ドライブウエイ等の意を含めて観光地を表現している」

野上の街並み 野上は東山道時代の宿駅

伊富岐(いぶき)神社の鳥居

伊富岐(伊吹)山麓の豪族伊福氏の祖神を祀っており、美濃二の宮

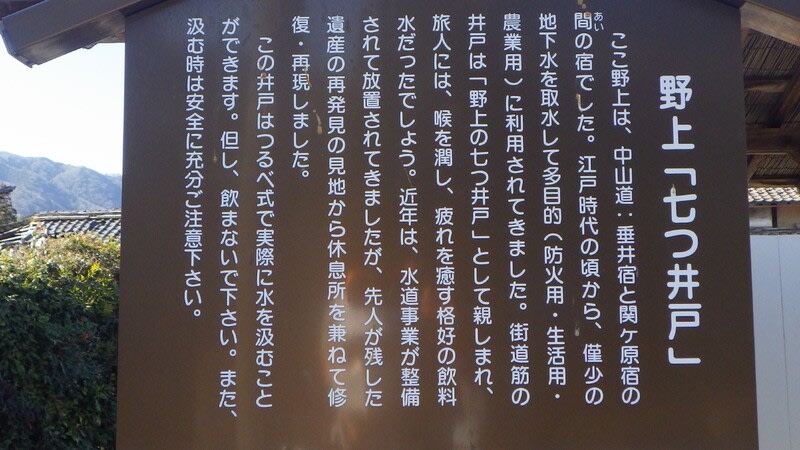

野上七つ井戸

実際に水が汲めるが、その筋のお達しによりか?飲まないで下さいとのこと

松並木は天然記念物

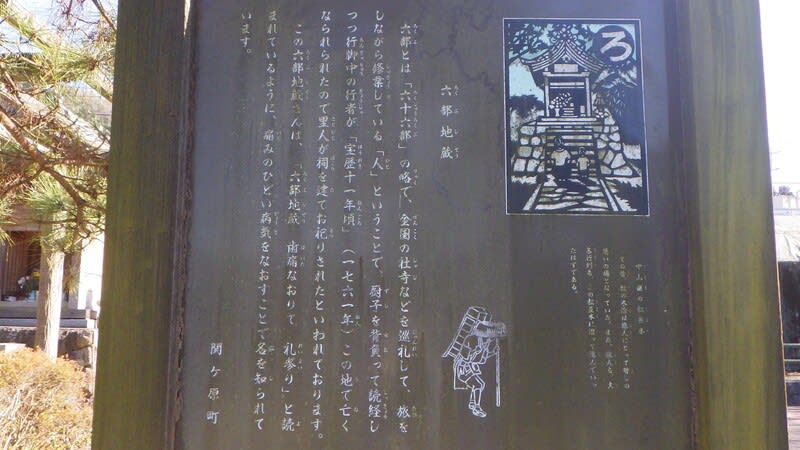

六部地蔵

宝暦十一年(1761)この地で亡くなった諸国行脚の六部を供養したもの

桃配山

徳川家康最初陣地

「壬申の乱の時、大海人皇子(後の天武天皇)が陣を構え、兵士に山桃を配り戦いに勝利したとの故事からここを”桃配山”と言われた。この故事から徳川家康は関ケ原の合戦の時、最初に本陣を構えた」

雰囲気のある馬頭観音

【58 関ケ原宿着 】16:04 河渡橋より27.4km

関ケ原宿江戸口(東口)

若宮八幡神社

関ケ原の一里塚 日本橋より113里目 がこのあたり

七つ井戸跡

「関ケ原宿は宝暦十年(1760)の大火をはじめ度々火災に見舞われ、そこで東町、西町間の宿並南側に井戸が掘られ、長い間防火、生活用水に利用されました。」

関ケ原駅より今宵の宿、大垣へ向かう

関ケ原に来るまでは、皇女和宮降嫁や水戸天狗党など幕末に関わる史跡などが多くありましたが

さすがに、関ヶ原付近では徳川家康関連が目立ちます

中山道の整備は徳川幕府が進めたものなので本来江戸幕府に関するものが多くてしかるべしと思うのですが

なぜか目につきませんでした

中世から江戸、そして幕末から明治維新日本の歴史の大転換期を見てきた東山道や中山道

この先、どんな歴史物語に会えるのか楽しみでもあります

↓そんな訳で 押していただくとたすかります

地図

参考1:「ちゃんと歩ける中山道69次」 八木牧夫著 山と渓谷社

参考2:五街道ウオーク:上記本の著者八木牧夫さんのホームページ

参考3:電子足跡:GPSログがとても参考になります

参考4:「日本史 小辞典」(改訂版) 山川出版社

参考5:ウイキペディア

参考6:「長野県:歴史・観光・見所」

参考7:日本の街道を歩く旅