先日、叔母の家を訪問して、今まで作り溜めた加賀指ぬきを見せて、その由来(加賀友禅の縫い子さんが、余り糸を溜めておいてお正月に自分用にゆびぬきを作った)を話したときのことです。

叔母が、「そういえば、おばあちゃんも和裁するとき、布を巻いた指ぬきをつかっていたわ」と言うのです。

子供の頃、叔母は、祖母が夜なべに和裁をするのを見るのが好きで、よく眺めていた、と言います。

祖母は母や叔母の長じゅばん、お茶やお花用の着物、振袖、花嫁衣裳も自分で縫ったということです。

加賀ゆびぬきも、戦前から残るアンティークものを見ると、今のようにびっちり糸でかがったものだけではなく、布を巻いた上に簡単に糸を交差させた(針がすべらないように)だけのものもあったそうです。

祖母は大阪生まれの大阪育ちですが、布を巻いた指ぬきというのは、金沢に限らず、日本女性の知恵だったのかな?と思いました。

指が太かったため、市販のものでは合わなかったのかもしれません。

祖母、手芸全般が得意で、母や叔母の着物は手づくりしたし、私が小さい頃には手編みのセーターやマフラーを着せてくれました。

残り毛糸を使ってぐるぐる縫う、かぎ針編みも、祖母から教わりました。

母は手芸に興味がなかったため、私は「おばあちゃんに似たのね」とよく言われました。

トップ画像は、祖母が使っていたゆびぬきは、ひょっとしたらこんな感じ?と、手持ちのちりめんの布と、ゆびぬきの芯で作ったものです。

右に移っているのは、祖母の形見で、生前にゆずられたものです。

祖母は、1995年の阪神大震災で亡くなりました。

住んでいた文化住宅が全壊したのです。

がれきの中から、かろうじて、数枚の着物を取り出せただけでした。

ですから、祖母のニードルワークも、ごくわずかしか残されていません。

当時私は大学生で、祖母とゆっくり話をする機会も、あまりありませんでした。

祖母のニードルワークについて、もっと学んでおけば良かった

今では、そう思います。

叔母が、「そういえば、おばあちゃんも和裁するとき、布を巻いた指ぬきをつかっていたわ」と言うのです。

子供の頃、叔母は、祖母が夜なべに和裁をするのを見るのが好きで、よく眺めていた、と言います。

祖母は母や叔母の長じゅばん、お茶やお花用の着物、振袖、花嫁衣裳も自分で縫ったということです。

加賀ゆびぬきも、戦前から残るアンティークものを見ると、今のようにびっちり糸でかがったものだけではなく、布を巻いた上に簡単に糸を交差させた(針がすべらないように)だけのものもあったそうです。

祖母は大阪生まれの大阪育ちですが、布を巻いた指ぬきというのは、金沢に限らず、日本女性の知恵だったのかな?と思いました。

指が太かったため、市販のものでは合わなかったのかもしれません。

祖母、手芸全般が得意で、母や叔母の着物は手づくりしたし、私が小さい頃には手編みのセーターやマフラーを着せてくれました。

残り毛糸を使ってぐるぐる縫う、かぎ針編みも、祖母から教わりました。

母は手芸に興味がなかったため、私は「おばあちゃんに似たのね」とよく言われました。

トップ画像は、祖母が使っていたゆびぬきは、ひょっとしたらこんな感じ?と、手持ちのちりめんの布と、ゆびぬきの芯で作ったものです。

右に移っているのは、祖母の形見で、生前にゆずられたものです。

祖母は、1995年の阪神大震災で亡くなりました。

住んでいた文化住宅が全壊したのです。

がれきの中から、かろうじて、数枚の着物を取り出せただけでした。

ですから、祖母のニードルワークも、ごくわずかしか残されていません。

当時私は大学生で、祖母とゆっくり話をする機会も、あまりありませんでした。

祖母のニードルワークについて、もっと学んでおけば良かった

今では、そう思います。

お久しぶりです。

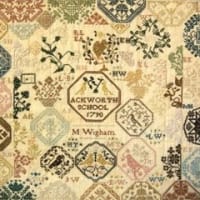

Sarah Moon 1891も、PDFファイルで発表になったんですね。廃盤になったときは、

購入しておくんだったなぁ・・と、後悔したのですが、

Maryさんを刺し終わった後の今は、

ちょっと心境複雑です。

ちゃっかりしています・・

私の母も手芸はさっぱりしない人でしたが、

北九州に住んでいた祖母が編み物、和裁、と

なんでもよく作る人で、私も小さい頃、

浴衣とか、ウールの羽織など作ってもらいました。

祖母の裁縫箱もあったので、

小さい頃中をのぞくのが好きでした。

祖母は、金属のオーソドックスは指貫を

使ってました。

祖母が亡くなった後、手芸好きの叔母が一人でなくいるので、誰かがもらっていったようです。

祖母がなくなった時、私もちょうど学生をしていて、離れて住んでいたので一番会話がなかった頃でした。ちょっと残念です。

tonkoさん家も、手芸好きは隔世遺伝だったのですか?

私の祖母の着物も、叔母が持っています。

針箱とか残っていたら、中見たかったな~と、今更ながら思います。

父方の祖母は健在ですが、全く手芸に興味がない人なので

さほど世代は違わないのに、これまた不思議なんです。

同居だったので、色々話をする機会はあったのですけどね。

昔の人は本当にみんな、裁縫が出来たのですよね。私は大人になってから、一度浴衣を縫ったときに、はじめて運針を知ったくらいでした。それまでゆびぬきを使ったことがなかったという……

それだけ縫い物をしないということですね。

今もゆびぬき、ひとつも持っていないくらいですから。多分実家にはあります。

まだ私が学生でうちのおばあちゃんが生きていた頃、ちょっとした縫い物をするのに、ゆびぬき貸してくれる?とよく言われたのを思い出しました。

その時は、ゆびぬきって何に使うんだろうと思っていたくらいw(持っていたのは小学生のお裁縫セットに入っていたから)

あと、ステッチのブログを作りました。

外孫だったのですが、最初の女の孫ということもあって可愛がってもらいました。泊まりがけで来たときに、浴衣を縫ってくれている横で、針に糸を通すのが私の仕事でした。

今よりずっと家事をするにも手がかかり、暗い灯りの下で手仕事に勤しんでいた昔の女性達。指ぬきを作りながら、いろんなことを考えています。

私はそれ以下です。

いわゆる「ぐし縫い」をしたことがないので、和風の指ぬきを、指の何処につけるのか分かりませんでした。

加賀ゆびぬきに興味を持って、「なるほどー」と思ったくらいです。

ゆびぬきの本の作者の大西先生は、和裁もなさるようで、あの絹糸でかがったものは使いやすいし、長い間縫っていても疲れにくいとおっしゃっていました。

クロスステッチのブログ、これからも楽しみに見させていただきますね。

私の祖母は、私が物心ついたころにはもう目が悪くなって縫い物はしなくなっていました。

Needleprintの本やブログで、昔の女性達がサンプラーや縫い物、織物をしている話を読んだり訳したりしていると、「日本ではこの頃どうだったんだろう」と、私もいつも考えます。

まるともさんの作られたゆびぬき、楽しみです♪