まずは木出し部品は

笠木と島木を一体に取るので 太鼓に挽いた桧の曲がり丸太

見たところ節はありませんが製材さんが上手に紙一重で止めています。

神棚,神具,御霊舎の専門店 西口神具店

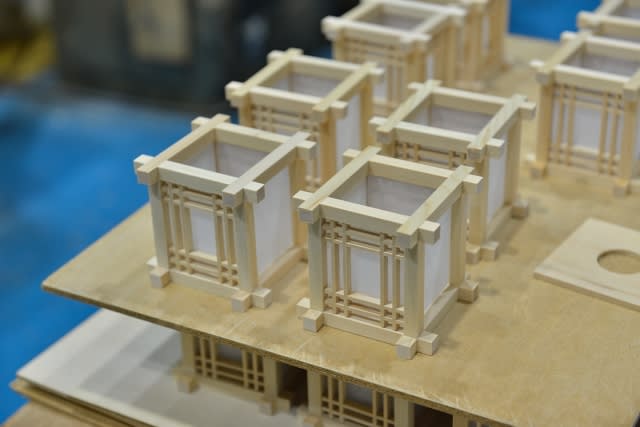

木製灯篭の火袋の完成品です、

正面のハの字部品を破風と呼んでいます、

小さな部品ですが、加工工程がいくつもあります。

まずは角材のブロックを作って

型板を合わせて鉛筆で型をブロックに写し取ります。

ベルトサンダーで内外のアールを型どおりに加工します、

小さな部品なので加工するときはこんな保持用の治具を使います。

木材加工の最優先事項は安全です、ケガをしないように

安全に作業が出来なければいけません。

アール加工が済んだら、ブロックをチップソーで小割りします。

小割りした破風をひとつづつよく切れる鉋で手仕上げをします、

これで破風は出来上がりました。

製作途中の木製灯篭の火袋、

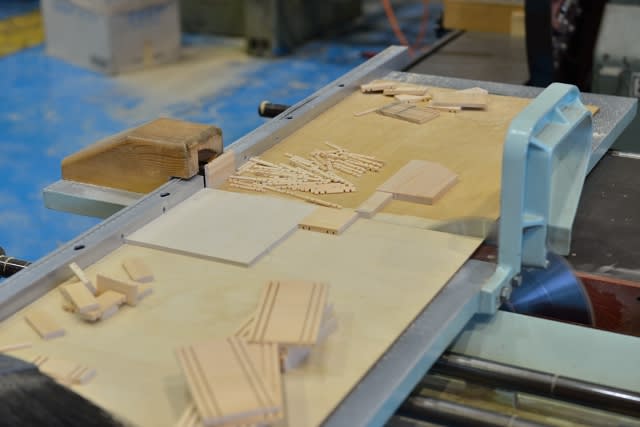

中央に入っている井桁、巾2ミリの小さな部品の加工をします。

柾目で幅広の板を6ミリ厚に削り

大小2つの長さに切断します。

短い方の長さは5㎝もないのでカッターのすぐ近くまで

指を持っていけないのでこんな治具でしっかりと抑え込みます。

小型の横切りでひたすら小割りします。

側面の仕上げはしないのでよく切れるチップソーを

使わないと、毛羽立ちがはげしくなります。

切りっぱなしで厚み調整も微妙です、

あまり硬いと折れてしまうので調整が大切です。

同じ板で長い短い材料の両方が取れました。

糊を使わずに組立てます、これで完成。

雪洞の火袋部分の加工、組立

火袋に障子を貼りました。

雪洞 点灯

ご注文いただいていた雪洞がやっと出来上がりました、

朝顔形の火袋の加工はとても面倒で

加工組立にとても時間がかかってしまいました。

障子紙を火袋に貼って、点灯すると、

LED電球は光が拡散しなかったので、

普通のナツメ球を使うといい感じになりました。

明日もきっといい日です。