応援クリックにご協力お願いします!→

また、当NPO法人のHPはこちら(医療相談等々)

携帯サイト(精神医療ホットライン)はこちらから→http://www.seishinkango.jp/m/

当法人の「精神利用ホットライン」には、今も新規で電話がかかってくる。

相談内容はさまざまであるが、やはり一番多いのが疾患・治療に関してである。

その相談の中で、疾患がもとで調子がおもわしくなく、どうすればいいか等の訴えがあるが、処方内容を聞けばお決まりの

「無茶な処方」

がほとんどである。

三環系の抗うつ薬を2~3種類にSSRIを上乗せ、ひどいものなら、レボトミンやコントミンなどで味付けをされている人までいる。

別パターンならリスパダールに抗うつ薬を混ぜ(抗うつ薬にリスパダールを混ぜているのかわからないが、どちらにせよ無茶苦茶である)、他の抗精神病薬に抗パ剤など。

さらにひどいものには明らかに診断名がおかしかったりするものまである。

こういう状況にあるひとは、ほとんどが薬の副作用で日常生活に支障をきたしており、入退院を繰り返したり休職と復職を繰り返していたり・・・。

端的に言うと、診断名を再確認し、薬剤を整理するか、極端な話、内服を止めるか、(もちろん、徐々に漸減)だけでどうにかなることが多い。

だが、ここで一つの問題がつきまとう。

そういう状況にある相談者の一部は

「でも、先生はよく話も聞いてくれるしいい人だから」

精神科において、患者さんの話をよく聞くことはとても重要なことで短い診察時間の中で、信頼関係を築く材料となるほかに情報収集にもなる。それすらできない医師は、利益のみを優先している医師であり相手にしないほうがいいが、しっかりと話を聞いてくれる医師で問題となるのは、

※しっかりと話は聞くが、診断・処方に関しては全くの無知

である医師が問題となる。

答えはほぼ明確に見えているのに、医師がいい人だから信頼していると言って病院を変えられず、しかし、体長はおもわしくなくどうすればいいのかわからない。

このようなケースは非常に難渋する。

薬に関しては理解してくれる人も少なくないが、いざ病院を変えるとなると不安になるようである。確かにその気持ちもわかる。

だからこそ、

話をじっくり聞くだけの無知な医師は罪であると思う。

※患者さんを迷わせ、中途半端に病院の顧客として囲い込み、治療を遷延化させる。

先日のNHKの「うつ病と誤処方」に関しての放送を見て電話をかけてくる方も多い。患者側もそうして精神科医療の問題に少しでも気づいてくれるようになるとこちらもアドバイスをしやすくなるのだが。

-------------------------------------------

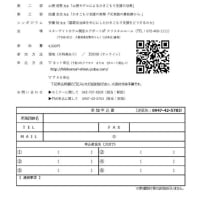

※NPO法人 泉州精神看護研究会への寄付金・募金をお願いしております。以下の振込先ですが、お振込みの際は必ずmail@seishinkango.jp宛てにご連絡ください。募金に関しては、使途を明確にし医療の発展に役立てたいと思います。

---------------------------------------------

銀行名 住信SBIネット銀行

支店名 法人第一支店

支店番号 106

口座番号 普通 1003812

口座名義 トクヒ)センシュウセイシンカンゴケンキュウカイ

特定非営利活動法人泉州精神看護研究会

---------------------------------------------

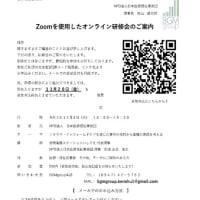

※NPO法人 泉州精神看護研究会の会員を募集中です。ご興味のある方は、NPO法人泉州精神看護研究会ホームページの入会フォームから申し込みください。入会にあたり、特に地域を限定されるものはありませんので、遠方の方でも遠慮なくご連絡ください。

---------------------------------------------

※拙著「精神科看護師、謀反」をご入用の方は、mail@seishinkango.jpまでメールをお送りください。送料は、当方負担で無料送付(本代別途)させていただきます。

ランキングのクリックが5つもあり、不評ですが地道にお願いいたします↑↑

いつも、お世話になります。

本当に、精神科医は、処方を知らない方ばかりですね。頭は良いはずなのに、どうして、単剤が基本という事が解らないのでしょう??

私も、ブログで吼えていますが、越智さんのような専門科が書いてくれると現状が伝わりありがたいです。

是非、薬を減らして良くなった事例を集め、製薬会社や厚生労働省に訴えてください。

完全に薬に対する無知は…本当に話になりませんね…

話を聴くのは絶対条件ですが…それだけで留まっていると治療者の自己満足にしかすぎません。

心理の世界から少し対応法方法を引っ張ってきますと…

対話をベースとする対応として…(関与しながらの観察の応用です。)

私も気をつけていますが…状況に応じ、己の理論を捨てきれないで…医療行為が行われると、状況の変化が把握できずに、誤診や誤薬、対象理解を見誤ってしまうしまう現象に繋がります。

視点は絶えず…自己と当事者。自己と当事者との間に何が存在し、何が必要か…

全体構造年で…どのように治療が組み立てていけるのか…

絶えず、自己と当事者の分析や状況を捉え、そこから全体にも目を回しつつ、状況に応じて変化する。

こういった姿勢は忘れたくないものです。

対話・非言語的なメッセージから得た情報は必ず、治療につなげていただきたい。

治療とは、対話だけでなく、総合的に行われるもの。職業柄、私は医師ではないので対話や安心な環境を配慮するまでが、限界になってしまいます。

薬を処方できる権限は医師にしかありません。

だからこそ、しっかりして頂かねば困ります。

薬は身体に影響が大きく、また、薬に不振を抱く当事者も多い。

だからこそ、薬の知識はしっかりと頭におかなけらばならないといけないと思います。

私も含めてかもしれませんが…医療行為が…医療者の自己満足だけに終わらないように…しないといけませんよね。

越智先生。相変わらず、鋭い切り込み口です。

活動がんばってくださいね。

くれぐれも、身体にはお気をつけくださいね。

それでは(^^)ノシ

このブログやホットラインのように医療機関の外側で情報を取得できればいいのですが・・

いまそれらの原因について一つ気になることがあるので、自分なりに動いているところです。もし、それが原因でないにしてもスクリーニングにかけたという意味では無駄ではないので、それはそれでいいかと思っています。

行政に関しても、行政と民間の感覚に違いは明らかなのでどうすればいいのかを検討中です。

これからばしばしやっていきますので、これからもよろしくお願いします。

いつも奥深いアセスメント、尊敬します。

一度一緒に現場で働いたら絶対に面白いな~って思うんですよね。

それは、まさに今の精神科医療の現状です。入院中の患者は、法的には適切に行われているとしても、その判断は医療従事者(特に医師、しかし、情報提供は看護師が主)にありますから、それによって通信の制限が行われてるとすれば、大問題です。

精神科は医療従事者の看護や対応のミスによって患者が不穏になり、それが患者本人の病態だと認識され、通信の制限をされてしまうケースも少なくありません。

なんとか、そういう方々を救いたい、その一心です。

精神科に通院し始めて、7年あまりが過ぎ去りました。

主治医は変わっても病院は変わっていないので、外来に通うのは、もはや日常と化しています。

よく考えてみたら、小学校より長く1つの場所に通っているわけです。心境は非常に複雑です。

病院に行って、救われたと感じた時ばかりではなく、診察前落ち着いていたのに、診察後、感情コントロール不能になって、待合室で号泣し、点滴を受けるはめになったことも過去には珍しくなく。

でも、山あり谷ありで今日があることも動かしようのない事実。

もう一度やり直せるなら、色々あるけれど・・・。

とにかく、PDD,AS,PDDNOS、重ね着症候群、診断名は色々あって、何が何だかわからないけど、でも、「すごく困ってる」ことだけは確か。

一般的な精神科的疾患と誤解され、苦しんでいる人がどれだけいるかと考えるとぞっとする。

一応診断を受けてもなお、なかなかうまくいかないと言うのに・・・。

レントゲンも血液検査も役に立たない世界で、自分の内面が一番わかるのは自分だと思い、コミュニケーションに障害があるという最悪なコンディションのなかではあっても必死に、主治医に伝えようとするのだけど、ここのところはことごとく失敗している。

しばらく、何も考えずにぼーーっとしておこうと思います。

春は苦手な季節です。

>とにかく、PDD,AS,PDDNOS、重ね着症候群、診断名は色々あって、何が何だかわからないけど、でも、「すごく困ってる」ことだけは確か。

なのは、発達障害のある成人当事者全般です。

私のことも含みますが、私は一応診断名は今1つです。

ほんとうは、そういう特徴もわかりながらかかわれると一番いいのですが、医師側も人間ですからなかなか容易ではありませんよね。

ところで、春ウコンは試されましたか?また報告くださいね。

やはり当事者も勉強しなければいけないということでしょうか。

何が正しくて何が間違いなのかわかりません。

果たして、転院したからといって、正しい診断は下されるのでしょうか。

結局は医師も患者の言葉からしか判断できないのではないでしょうか。

患者の脚色された言葉で正しい診断ができるのでしょうか。

客観的に病気かどうか調べられる手段ができればいいのにと思います。