応援クリックにご協力お願いします!→

また、当NPO法人のHPはこちら(医療相談等々)

携帯サイト(精神医療ホットライン)はこちらから→http://www.seishinkango.jp/m/

最近、精神医療ホットラインの相談の中で疑問に思うことが多々ある。

相談内容の多くは過去に何らかの大きなショックあるいは軽度であってもストレスを受けており、すくなからずそれが今に影響していると感じるケースが多い。

精神科医に相談すればまずは薬物が処方される。

中にはどんな軽度な症例であっても抗精神病薬が処方されたりする。そこに症状の種類などは関係ないようだ。私の見て聞いた多くのケースからするとそのほとんどに多剤を併用していた。

といっても、薬物療法を否定しているのではない。

まずは、精神科医が抗精神病薬や抗鬱薬、そのほかの作用副作用を含めた特徴をしっかりと把握していること、そして、患者の状態が自分自身の範疇であるかどうか。

そこを見極められる医師であってほしい。

それが、自分の範疇かどうかもわからず、相談に来るすべてのケースに薬物を処方しても不幸にも体調が悪化する患者も少なくないと思う。

あえて診断名から触れることは避けておくが、強烈な精神的負担やストレスが原因で生じた疾患から付属的にうつ状態や解離症状(健忘も含む)、また自律神経症状などが見られた場合であっても、うつ病であったり若年なら幻聴が聞こえるというだけで統合失調症であると診断してしまう医師があまりにも多すぎる。そもそも診断が大きくそれているのに薬物療法がうまくいくはずがない。

原疾患が環境に起因(環境要因とはまたニュアンスが違う)するものである場合は薬物療法は補助的なものでしかない。

また、仮にそれがうまくいったとしても時間の経過が本人を緩和させたのであり、それは自己の自然治癒力であるとも言えると思う。

つまり、その自然治癒力がうまくいかない場合は主となるものは別のものが必要となる。

医師自身がそのようなことを実感する機会がないのもわかる。なぜなら、調子が悪くなった患者・家族のほとんどはそれを告げずして受診するからであろうし、これを現状では統計に出すことも困難だろう。

これらの背景を踏まえて精神科医はどのように考えるのかを問いたい。

これらのケースの多くに必要なのは自らの過去を受け入れるという作業である。

相談者の多くは、過去に強烈な精神的ストレスを受けている。

我々が同じようなストレスを受けても平然と過ごせる“かもしれない”。

いや、そのような程度の我慢比べをしているのではない。人は、少なからずさまざまな角度からストレスを受けると人はストレスから脳を守るためごまかしたり自分なりの防御をしようと働くようである。

その防御の方法が社会適応できるかどうかという基準もあろう。しかわし、私が相談を受ける人の多くは、薬物療法が主ではなく別の方法を中心としなければらないのではと強く感じる。

端的にいうと認知行動療法の必要性についてである。

しかし、現状感じるのは精神科医の認知行動療法を含む薬物療法以外の知識と、臨床心理士の認知行動療法の実践値との乖離。これが今最も治療を阻害しているともいえるが、逆に、双方の連携が今後の精神科医療を好転させるきっかけになるのではとも思う。

-------------------------------------------

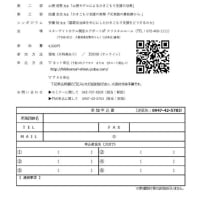

※NPO法人 泉州精神看護研究会への寄付金・募金をお願いしております。以下の振込先ですが、お振込みの際は必ずmail@seishinkango.jp宛てにご連絡ください。募金に関しては、使途を明確にし医療の発展に役立てたいと思います。

---------------------------------------------

銀行名 住信SBIネット銀行

支店名 法人第一支店

支店番号 106

口座番号 普通 1003812

口座名義 トクヒ)センシュウセイシンカンゴケンキュウカイ

特定非営利活動法人泉州精神看護研究会

---------------------------------------------

※NPO法人 泉州精神看護研究会の会員を募集中です。ご興味のある方は、NPO法人泉州精神看護研究会ホームページの入会フォームから申し込みください。入会にあたり、特に地域を限定されるものはありませんので、遠方の方でも遠慮なくご連絡ください。

---------------------------------------------

※拙著「精神科看護師、謀反」をご入用の方は、mail@seishinkango.jpまでメールをお送りください。送料は、当方負担で無料送付(本代別途)させていただきます。

ランキングのクリックが5つもあり、不評ですが地道にお願いいたします↑↑

確かに薬物療法以外の治療に関する医療側からの情報提供の少なさは感じます。

ただ薬でも精神療法でも個人差や副作用はあるでしょうから、より医患双方の努力が求められることになりますね。

私は今年も病気や障害を改善・共存していくすべを越智さん始め様々な立場の方々に、このブログを通じて学びたいと思っております。

いつのまにか14日、早いですね。

学ぶなんていうたいそうなものではありませんが、お時間のあるときに見ていただければ幸いです。今年もよろしくお願いします^^

ただ、心理学の世界と医学の世界…仲が良いようで悪いようで…なんか良くわからない部分がある。

法律でも「医療心理士法案」において医師の権限の部分も踏まえてもめていた気がしますし…

心理の世界においても各学派がもつれ合っていた気もします。

事実、ワタクシの過去におきまして、心理を中心としたアプローチに対しては…「仮説でしょ」と…切り捨てられることもあったり、逆に「このようなケースは薬はいらない!心理療法で治るんだ!」など、学術が違うだけでいがみ合っているような医師や心理関連の方々をお見受けしたことがあります。

ま、私から言わせると…医療者のエゴを当事者に押し付けあっているようにしか見えませんでしたけど

大切なのは、当事者が何を望み、そしてライフサイクルやライフスタイルを考えた上での人生上の利益。いえ、生きていきやすさを追究していくこと。

それを達成するために「薬」も「CBT」も「精神分析」も単なる道具にすぎないということで、大切なのは臨床現場でいかに活用していくか…

ワタクシにも少し、一部の学術を崇拝してしまうクセはありますが、そんな自分だからこそ!医療者のエゴが先行して「バターナリズムになってはいけない。気をつけなければならないって言い聞かせています

あくまで共同作業的に行うことが重要だと感じます。

活動がんばってください

CBTは今後かならず重要な位置づけになってくると思います。私も当時は軽く見てましたが、CBTをこなせる人がいれば、そして薬物療法(もちろん不必要な時もありますが)とをうまく組み合わせることができれば助かる人はたくさんいるはずです。