シリーズものでございます。未読の場合はこちら見てからの方が楽しめるかも。

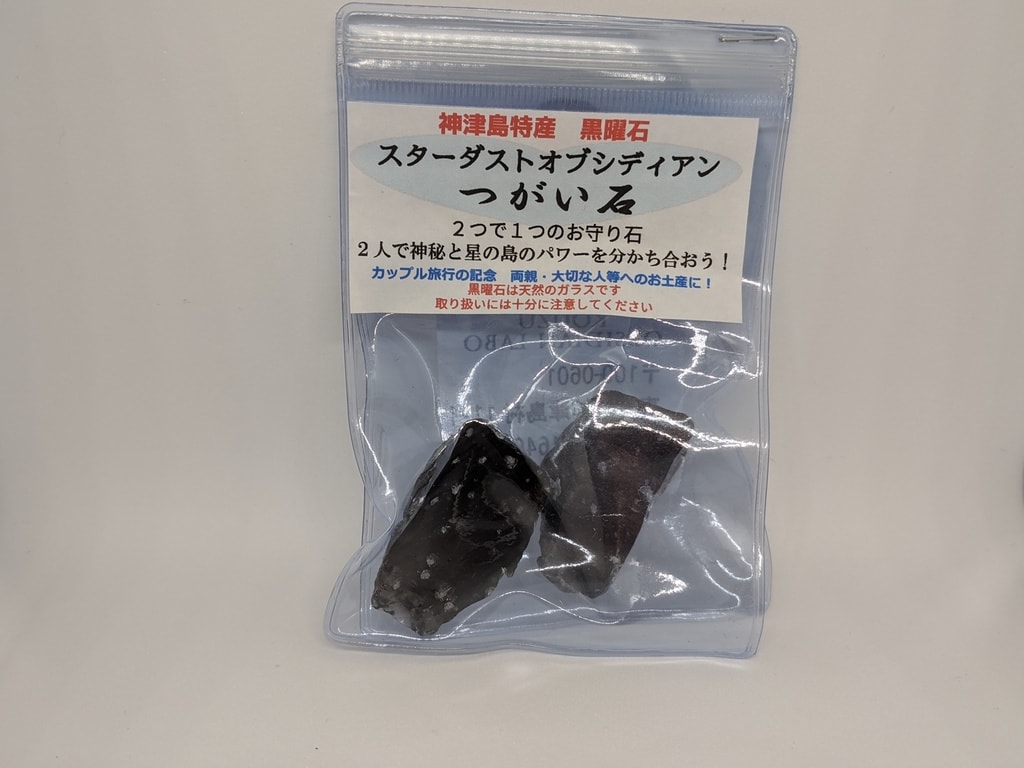

神津島内の各黒曜石産地を紹介していく第5弾!

神津島内の各黒曜石産地を紹介していく第5弾!

一回番外挟みましたが、満を持してこれが最終回!(多分)

かなりの長文になります。覚悟のうえで閲覧くださいませ。

今回は

神津島で最高の黒曜石が取れる場所

そして世界最古の記録を持つ場所

恩馳島です!

恩馳島は、神津島の前浜から見える離れ小島で、天候によって神津島からの距離感や見え方が変わる不思議な島です。

恩馳島遠景。ハッキリ見えるときとモヤる時の差がすごい。

周囲はいつも白波が立っているような岩礁地帯で、かなり凪いでいる日でないと船で近づくことも容易ではない離れ小島です。

神津島のゆるキャラのモチーフにもなっている天然記念物「カンムリウミスズメ」の数少ない営巣地の一つでもあり、黒潮の影響による魚影の濃さで「釣り人の聖地」とも称される、いろいろてんこ盛りな濃いぃ島です。

そして、この島は前述の通り

神津島で最高の質を持つ黒曜石

が産出します!それも大量に!

ただし、海水面より上の部分には、現在あまり残っていないらしく、大部分の鉱脈が島の南側の水面下にあり、そこから剥がれた黒曜石が海底にたくさん積もっているそうです。その埋蔵量は未だ正確に把握されておらず、もしかすると国内最大級の産地である北海道白滝系列の黒曜石に匹敵するのではないかといわれています。

恩馳島の海底の様子 黒っぽく見える丸い石が黒曜石 ※池谷信之「海を渡った黒曜石」より

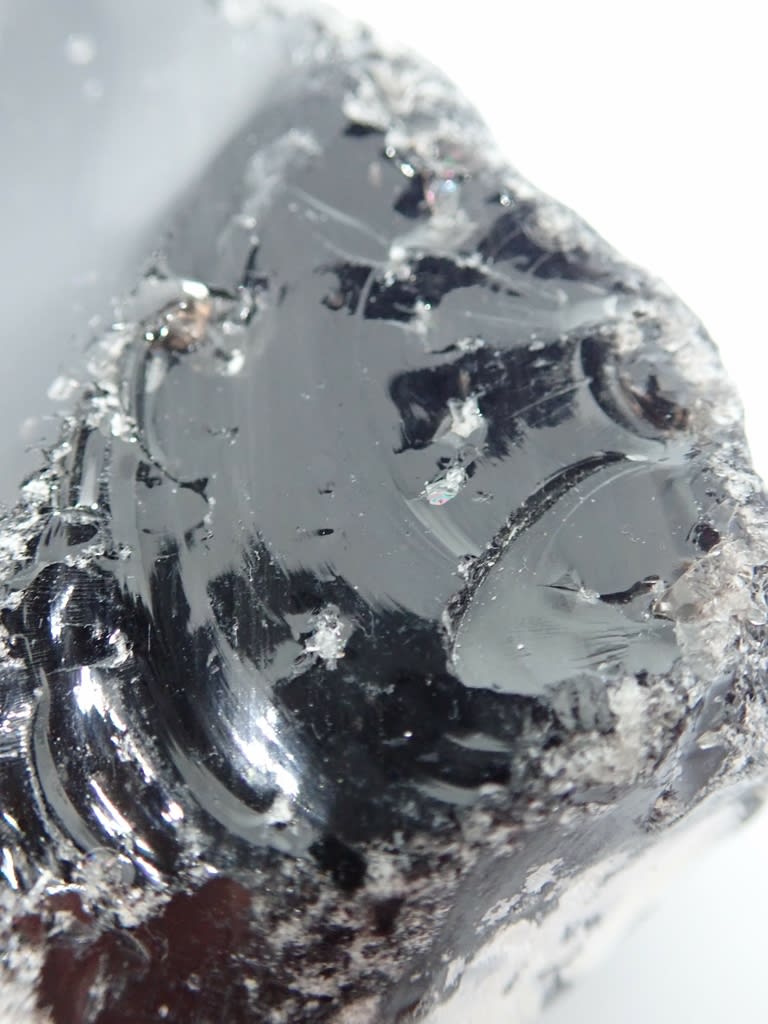

そもそも黒曜石の「質が高い」というのは、基本的に

・斑晶(白い点々)などの不純物が入っていない

・ひびが入っていない

・割れるときに綺麗に割れる

この3つが基準とされます。

一、二番目は他の宝石・半貴石にも通じる基準ですが、

三番目は、人が黒曜石を石器(石製の矢じりやナイフなど)の原料として用いることを前提とした、独特な基準です。

恩馳島の黒曜石は、これまで紹介した他のどの黒曜石よりも、これらの基準を満たしているもの、ということです。

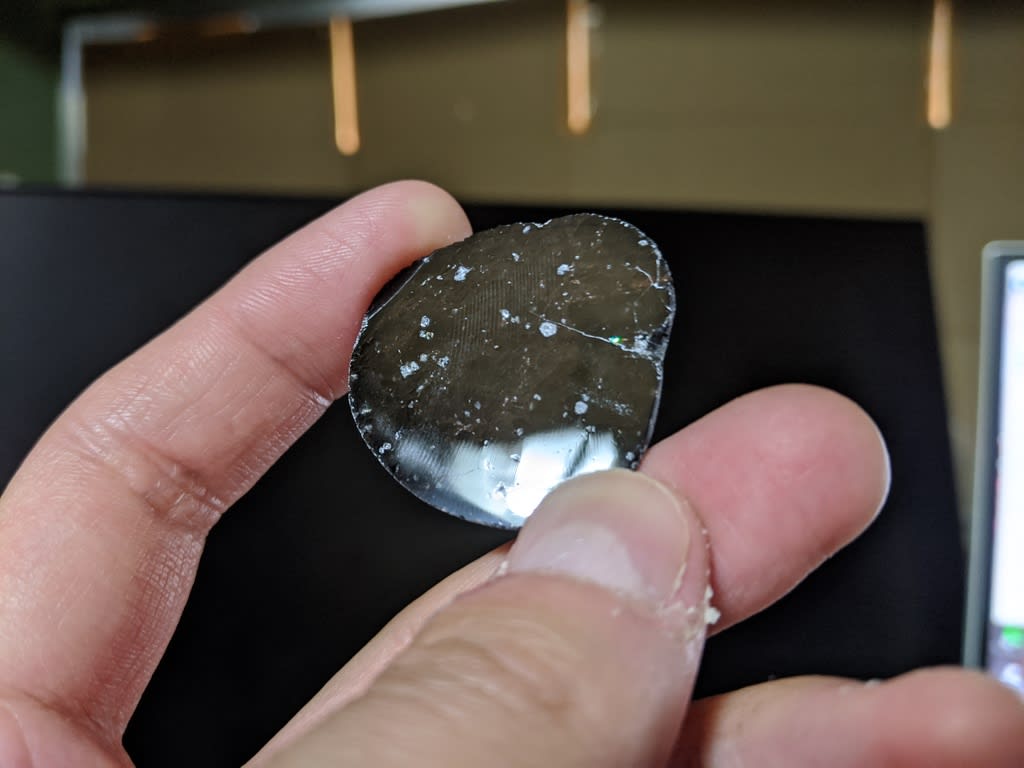

このようにキレイな波紋みたいな割れ口(貝殻状断面という)が、質の良さの証

このように割れる黒曜石は、ナイフや矢じりをとても作りやすい

この恩馳島の黒曜石の質の良さは、石器の原料として用いていた古代人も理解していたようで、特に縄文時代においては、この黒曜石が大量に(それもたぶんトン単位で!)本土に持ち出され利用されていたことが分かっています。

また。以前の記事でも紹介しましたが、この恩馳島の黒曜石が約3万8千年前の本土の遺跡から出土して、世界最古の往復航海の物的証拠になるほど、大古の昔から利用されていたことも分かっています。

ここで、一つの疑問が出てきます。

なぜ、古代の人々はここまで恩馳島の黒曜石に執着したのか?

という点です。

関東圏の黒曜石産地は、神津島だけではなく長野の霧ケ峰周辺や箱根、少し遠いですが福島の高原山など、幾つか存在します。しかも、長野の黒曜石などはとても質が高く、埋蔵量も多く、石器としての利用に十分適うものです。

そんな産地が比較的近くあるにもかかわらず、わざわざ命の危険を冒して海を渡り(山もいくらか危険があったとは思いますが)、神津島の黒曜石を大量に持ち出していたのか。

この疑問に対して、私はいくつかの仮説を考えています。

・陸路より海路の方が大量に運び出しやすい

黒曜石を運搬する場合、陸路の場合だと基本的に人力で運ばなければなりません。これは大変な労力で、あまり効率も良くないです。私もよく10数キロ程担ぎながら崖路を上ったりしてるので、身に染みてその大変さが分かります。

その点、海路の場合は船の力を借りることができます。縄文時代なら丸木舟、それ以前はどんな船だったかは想像するしかありませんが、その船にバラスト(船の重心を安定させるために乗せる重り)代わりに黒曜石を大量に積むことができ、しかも海の上であれば長距離の運搬が可能になります。これ、実体験したことがありますがかなり効率がいいんですよ。

・ほかの産地より頑丈

これは最近自分で黒曜石を加工するようになってから気づいたのですが、恩馳島の黒曜石は、他の産地のものよりも粘り気が強くて硬く、加工の際の手間がかかる気がします。これは、石器にした時の道具としての寿命にも関係するのではないかと思っていて、もしかしたら恩馳島の黒曜石で作られた石器は他のものよりも頑丈で長持ちしていたのかもしれません。これはゆくゆく実験してみるつもりです。

・信仰の対象になっていた

最初はただ質の良さで利用されていたのが、それが時が経つにつれて、神津島、恩馳島、もしかしたら黒曜石自体を対象とした信仰へと変わっていったゆえ、その信仰を表現するために命がけで島に渡り黒曜石を採集していたのかもしれません。これは色々な理由で(ここで書くとさらに長くなるので割愛しますが)比較的可能性が高いと考えています。しかも、現在でも恩馳島には「恩馳神社」という神社が存在し、毎年ではないそうですが神事も執り行われています。これは過去にあった恩馳島への信仰が神社という形で残ったものではないか、と考えています。

以前恩馳島の調査で島に最接近したときの写真。よく見ると鳥居と祠が崖の窪みにあるのが分かる。

長々と色々書いてきました(正直書き足りてはいないです)が

このように、恩馳島の黒曜石については、まだまだ解明されていない謎がたくさんあるのです。

だからこそ、私は神津島の黒曜石に魅力を感じ、移住をしてまで研究を続けたいと思ったのです。

これからの活動で、これらの謎を一つでも多く解明することができれば、と思っております。どれだけの時間がかかるかはわかりませんが、ね!

そして、長文の閲覧、ありがとうございました。

これまでのシリーズの記事と合わせて、少しでも神津島の黒曜石の魅力が、読者の皆様に伝わっていれば、幸いです。