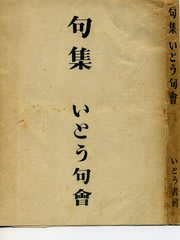

稀なる風流人の句会「いとう会」については、ものの本では必ず紹介されていて、事新しくもないのだが、この度『句集 いとう句会』を入手、通読することが出来た。

やはり現物を読むことが一番で、諸人の句もさることながら、序文も人を食っていて事の外面白かった。

近年、句会は盛んであるが、やはり結社の主宰を中心としたものが主流なのだろうが、この句会のように主宰なしのお遊び句会の好ましさというものを再認識した次第である。

この句集の発行は昭和二十二年五月三十日、発行所は金沢市高岡町の「いとう書房」となっている。用紙事情の悪い時期で本文は薄い和紙で、裏の印字が透けて見える。恐らく戦前の紙が残っていて、それを使用したもので、印刷も東京の活字は空襲で溶けてしまっていただろうから、地方の金沢で刷ったものと思われる。いとう書房という出版社も実際にあったものかどうか。いとう句会の句集だからということで便宜的に付けたものかもしれない。

この句会の発起人でもあり、常連であった徳川夢声は随筆で同句会の様子について詳しく書いているようだが、それは未読である。よってその雰囲気を知ることは出来ないのだが、実際に誰がどんな句を詠んだかは瞭然としている。

一言で言えば、「悪くない」。衒いのない、油ッケの抜けた洒脱な句が多く、こういう句会のありかたはある意味で理想に近いと思った。

先に「日吉館句会」について書いたが、あれは俳句に熱中するプロ作家の鍛錬道場である。それに比べると「いとう句会」は対極にある。風雅を愛する粋人たちの和風サロンだろうか。サロンといっても女主人はいないが。

序を連衆の一人の小説家・高田保が書いている。これを読めば、この句会のだいたいのところは分かる。村山古郷の『昭和俳壇史』の「いとう句会」の項なども、この序文の抜粋にすぎないことがわかった。

この句集も、もうほとんどお目に掛かれないものとなっている。序文をご紹介する。

「小序

俳句は神聖なものかどうか、議論好きは何とか論ずるかもしれない。それを玩具にして遊ぶなどといつたら、神聖論者から怒鳴りつけられるだらう。しかし「いとう句会」の同人は怒鳴られてもにやりとする位のものだらう。俳句では食つてゐないが、人を食つてゐる手合だからである。

徳川夢声、川口松太郎、宮田重雄、と書き上げて行けば、はやくも成程とうなづけるだろう。渋沢秀雄、秦豊吉、森岩雄、いづれも東宝の重役連中だが、人が食へずに重役などできたものではない。内田誠は明治製菓の宣伝大将だが、宣伝といふことの性質を考へればわかる。といつた具合に紹介してゐたのでは長くなるばかりだから、以下名前だけとしやう。久米正雄、小島政二郎、小糸源太郎、佐佐木茂策、三溝沙美、鴨下晃湖、五所平之助、堀内敬三・・・・

久保田万太郎、大場白水郎と来ると、会中でもこれは別格である。別格といつても宗匠格で師範役をつとめるといふことではない。何となく別格なので、その外に意味はない。水原秋桜子、富安風生、この両先生も折々見えられるが、これは客分であつて、客分だから集まりのときは、礼儀として上座に御案内する。

槙金一、虎眼亭と号す。この虎眼亭が幹事役だが、この虎眼亭がゐなかつたらこの会は成立たなかつたかもしれない。この会のそもそもは虎眼亭夫人が渋谷で旅館を始められてからに由るものなので、どうせ新店だから閑散だらうし、座敷を遊ばせて置く位なら使はうぢやないかといふのが発端だつた。旅館の名が「いとう」だつたから「いとう句会」がいい。その方が広告にもなるよ。この広告にもなるの方へ力点を置いて、おためごかしにそこを利用してから以来今日までといふ訳である。

が、この旅館は残念なことに戦災でやられてしまつた。そこで唯今は定例の場所として欅雨荘を拝借してゐる。これはアパートではない。渋亭と号する渋沢秀雄さんのお邸である。田園調布、庭の芝生の真ん中に巨きな欅の樹がある。が、場所がここに移ったからといつても「いとう句会」はやはり「いとう句会」である。別に改名などはしない。いささかも外形などにはこだわらぬ悠揚たる趣き、この辺が面目だと味つて頂きたい。

外形などにはこだはらぬが、しかし誰もが定形は守る。定形は社会の秩序であり、秩序の中で自由を楽しむのが自由主義だといふことを、戦争中といへども心得てゐたから、空襲時にも集つて楽しんだものである。定形は守つたが、しかし時として鬱憤は十七文字の中に溢れた。門外へは出せぬ句などがしばしば披講されたものである。門外へ出してゐたら早速、憲兵が来たかもしれない。新興俳句の人たちと同じに、一網打尽をされたかもしれない。

原則として「いとう句会」は、その句を門外へださぬことにしてゐる。出せといつても出せぬのだらうといはれるかもしれぬが、門外で通用することを考へての句など作らぬのが同人一般の量見なのである。俳句は作るものであつて見せるものではない。作つてしまへばそれまでといふまでに徹底すれば大したものである。

すこし違ふかもしれぬが「思ふこといひ出てここに至つて迷ふことなし」といつた芭蕉の意気に近いかもしれぬ。「文台引下せば即ち反古なり」とさらさらとやつて退けてゐるのである。

だから席上で誰かが、芭蕉翁なんぞは考へてみるとあまいもんですな、と顎を撫でたにしても、笑ひ話で済んでしまふのである。といふのも、はつきり説明すれば「いとう句会」の空気のせいである。何をしやうと何を喋らうと、この席ではかけかまひない。自然この句会では、どんな句を作らうとも、尊敬もされなければ軽蔑もされない。だからである。だからこの会へ集ると、ふだんは常識人中の常識人みたいな人物までが、いささか非常識になつたりする。

非常識といひ出せば、第一が「句集」などを編むことがそれであり、更にそれを売り出さうといふに至つてはである。しかし広い世間には非常識な読者もあるかもしれない。非常識な次第だと誰も悟りながら、それもよからうと賛成した。だから責任は一統のこらず背負ふべきである。 高田保」

痛快な「句会宣言」である。とくに気に入ったのは、「この句会では、どんな句を作らうとも、尊敬もされなければ軽蔑もされない」という一節。当然、句会であるから互選はあったであろうが、そこで高得点を取ろうが取るまいが、そんな些事にはこだわらないということだ。楽しんで俳句を作る、そのことだけに価値を置いている。これはやはり風流であろう。こうありたいものだ。

結社の胡散臭さは、よく「俳句は文学である」という主宰のいること。編集者として、純文学作家から大衆作家までお付き合いさせてもらったが、腹のなかでは思っていても、そんな野暮を正面切っておっしゃる方はいなかった。

文学がなんぼのもんじゃい、と今でも思っている。鍛冶屋が鋤や鍬を作ることと、俳句を作ることと別と考えている主宰のなんと多いことか。度し難いのである。

次回は各連衆の句を少しだけ紹介してみる。〔続く〕

やはり現物を読むことが一番で、諸人の句もさることながら、序文も人を食っていて事の外面白かった。

近年、句会は盛んであるが、やはり結社の主宰を中心としたものが主流なのだろうが、この句会のように主宰なしのお遊び句会の好ましさというものを再認識した次第である。

この句集の発行は昭和二十二年五月三十日、発行所は金沢市高岡町の「いとう書房」となっている。用紙事情の悪い時期で本文は薄い和紙で、裏の印字が透けて見える。恐らく戦前の紙が残っていて、それを使用したもので、印刷も東京の活字は空襲で溶けてしまっていただろうから、地方の金沢で刷ったものと思われる。いとう書房という出版社も実際にあったものかどうか。いとう句会の句集だからということで便宜的に付けたものかもしれない。

この句会の発起人でもあり、常連であった徳川夢声は随筆で同句会の様子について詳しく書いているようだが、それは未読である。よってその雰囲気を知ることは出来ないのだが、実際に誰がどんな句を詠んだかは瞭然としている。

一言で言えば、「悪くない」。衒いのない、油ッケの抜けた洒脱な句が多く、こういう句会のありかたはある意味で理想に近いと思った。

先に「日吉館句会」について書いたが、あれは俳句に熱中するプロ作家の鍛錬道場である。それに比べると「いとう句会」は対極にある。風雅を愛する粋人たちの和風サロンだろうか。サロンといっても女主人はいないが。

序を連衆の一人の小説家・高田保が書いている。これを読めば、この句会のだいたいのところは分かる。村山古郷の『昭和俳壇史』の「いとう句会」の項なども、この序文の抜粋にすぎないことがわかった。

この句集も、もうほとんどお目に掛かれないものとなっている。序文をご紹介する。

「小序

俳句は神聖なものかどうか、議論好きは何とか論ずるかもしれない。それを玩具にして遊ぶなどといつたら、神聖論者から怒鳴りつけられるだらう。しかし「いとう句会」の同人は怒鳴られてもにやりとする位のものだらう。俳句では食つてゐないが、人を食つてゐる手合だからである。

徳川夢声、川口松太郎、宮田重雄、と書き上げて行けば、はやくも成程とうなづけるだろう。渋沢秀雄、秦豊吉、森岩雄、いづれも東宝の重役連中だが、人が食へずに重役などできたものではない。内田誠は明治製菓の宣伝大将だが、宣伝といふことの性質を考へればわかる。といつた具合に紹介してゐたのでは長くなるばかりだから、以下名前だけとしやう。久米正雄、小島政二郎、小糸源太郎、佐佐木茂策、三溝沙美、鴨下晃湖、五所平之助、堀内敬三・・・・

久保田万太郎、大場白水郎と来ると、会中でもこれは別格である。別格といつても宗匠格で師範役をつとめるといふことではない。何となく別格なので、その外に意味はない。水原秋桜子、富安風生、この両先生も折々見えられるが、これは客分であつて、客分だから集まりのときは、礼儀として上座に御案内する。

槙金一、虎眼亭と号す。この虎眼亭が幹事役だが、この虎眼亭がゐなかつたらこの会は成立たなかつたかもしれない。この会のそもそもは虎眼亭夫人が渋谷で旅館を始められてからに由るものなので、どうせ新店だから閑散だらうし、座敷を遊ばせて置く位なら使はうぢやないかといふのが発端だつた。旅館の名が「いとう」だつたから「いとう句会」がいい。その方が広告にもなるよ。この広告にもなるの方へ力点を置いて、おためごかしにそこを利用してから以来今日までといふ訳である。

が、この旅館は残念なことに戦災でやられてしまつた。そこで唯今は定例の場所として欅雨荘を拝借してゐる。これはアパートではない。渋亭と号する渋沢秀雄さんのお邸である。田園調布、庭の芝生の真ん中に巨きな欅の樹がある。が、場所がここに移ったからといつても「いとう句会」はやはり「いとう句会」である。別に改名などはしない。いささかも外形などにはこだわらぬ悠揚たる趣き、この辺が面目だと味つて頂きたい。

外形などにはこだはらぬが、しかし誰もが定形は守る。定形は社会の秩序であり、秩序の中で自由を楽しむのが自由主義だといふことを、戦争中といへども心得てゐたから、空襲時にも集つて楽しんだものである。定形は守つたが、しかし時として鬱憤は十七文字の中に溢れた。門外へは出せぬ句などがしばしば披講されたものである。門外へ出してゐたら早速、憲兵が来たかもしれない。新興俳句の人たちと同じに、一網打尽をされたかもしれない。

原則として「いとう句会」は、その句を門外へださぬことにしてゐる。出せといつても出せぬのだらうといはれるかもしれぬが、門外で通用することを考へての句など作らぬのが同人一般の量見なのである。俳句は作るものであつて見せるものではない。作つてしまへばそれまでといふまでに徹底すれば大したものである。

すこし違ふかもしれぬが「思ふこといひ出てここに至つて迷ふことなし」といつた芭蕉の意気に近いかもしれぬ。「文台引下せば即ち反古なり」とさらさらとやつて退けてゐるのである。

だから席上で誰かが、芭蕉翁なんぞは考へてみるとあまいもんですな、と顎を撫でたにしても、笑ひ話で済んでしまふのである。といふのも、はつきり説明すれば「いとう句会」の空気のせいである。何をしやうと何を喋らうと、この席ではかけかまひない。自然この句会では、どんな句を作らうとも、尊敬もされなければ軽蔑もされない。だからである。だからこの会へ集ると、ふだんは常識人中の常識人みたいな人物までが、いささか非常識になつたりする。

非常識といひ出せば、第一が「句集」などを編むことがそれであり、更にそれを売り出さうといふに至つてはである。しかし広い世間には非常識な読者もあるかもしれない。非常識な次第だと誰も悟りながら、それもよからうと賛成した。だから責任は一統のこらず背負ふべきである。 高田保」

痛快な「句会宣言」である。とくに気に入ったのは、「この句会では、どんな句を作らうとも、尊敬もされなければ軽蔑もされない」という一節。当然、句会であるから互選はあったであろうが、そこで高得点を取ろうが取るまいが、そんな些事にはこだわらないということだ。楽しんで俳句を作る、そのことだけに価値を置いている。これはやはり風流であろう。こうありたいものだ。

結社の胡散臭さは、よく「俳句は文学である」という主宰のいること。編集者として、純文学作家から大衆作家までお付き合いさせてもらったが、腹のなかでは思っていても、そんな野暮を正面切っておっしゃる方はいなかった。

文学がなんぼのもんじゃい、と今でも思っている。鍛冶屋が鋤や鍬を作ることと、俳句を作ることと別と考えている主宰のなんと多いことか。度し難いのである。

次回は各連衆の句を少しだけ紹介してみる。〔続く〕

影響ー久保田万太郎小論」という文でちらりとふれていたので印象に残っていました。これには、”(秋桜子は)万太郎が宗匠をしていた「いとう句会」の客員でもあった・・・”と書いています。でも、高田保の序文を読ませていただくと、そうでもないようですね。いずれにしろ万太郎が、重きをなしていたようで、どんな句がでてくるか楽しみです。余技と言い放った万太郎の本心には、虚子を初めとした近代俳句に対する懸念があったようで、それだけに、今まであまり世にでていない一連の句を見てみたいと思っています。引き続き、よろしくお願いいたします。

格安の一冊を見つけたので買いました。千円。ただし大分傷んでおりました。この句集は、いうまでもなく句会の席上で詠まれたものです。万太郎の句はたしか46句ですが、これは敗戦以降のもの。約一年間程度と思います。この間十二回開かれたとして、一回に5句詠んだとして60句ですから、46句は多く採っているとおもいます。他の参加者は戦前からのものが多く入っています。

小糸源太郎は絵描き、堀内敬三は作曲家というように専門がどのように句にでるか、僕にその辺が興味の対象でしたが通読するとあまり顕著には出ていませんね。

「いずれにしろ万太郎が、重きをなしていたようで・・」については、小澤実さんがどう書いているか未読なのでわかりませんが、どうなのでしょう。少なくとも指導とかいうものはなかったのではないでしょうか。所謂、万太郎調といわれるものは、夢声、源太郎などには皆無です。万太郎や白水郎などの俳誌の主宰クラスが参加したのは、専ら句会での会話や雰囲気を楽しみたかったのではと思います。

ここで残念だったのは、戦争中の憲兵に踏み込まれそうな句は「あまり」載っていないことです。捨てられた句がどんなものだったのか・・・ともかく続けますので、よろしく。

空襲の最中もやっていたというのですから僕も驚きました。批判精神旺盛な連衆ですから、いろいろボヤキながら句をつくっていたのでしょうね。今ある、こういう句会はやなぎ句会が有名ですね。小澤昭一さんとかの。他にもあると思いますが。有難うございました。