<その2から続く>

さてベデストリアンデッキに上り、るーぷる仙台の乗り場に向かいます。

ホテルのパンフレットコーナーでもらったパンフレットの時刻表によると30分間隔運転との事で次の便は13時30分発。この時点で13時15分過ぎだったのでまだ余裕があるなぁ・・・と写真を撮ったりしていたら、丁度るーぷるバスが乗り場に到着するのが見えます。

「まだ10分以上あるのに

」と思いつつ念の為、乗り場に降りてバスに乗り込み運転手に「これ何分発ですか~?」と尋ねるとなんと20分発との事。

」と思いつつ念の為、乗り場に降りてバスに乗り込み運転手に「これ何分発ですか~?」と尋ねるとなんと20分発との事。この時点で13時19分。ギリギリで間に合いました。

どうやらダイヤが変更になっている模様。

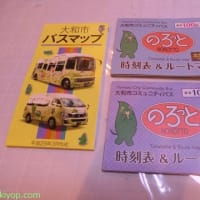

るーぷる仙台。市内の主要な観光スポットを結ぶ循環バスです。

前橋駅と両毛電鉄の中央前橋間の連絡バスと同様の専用のレトロ路面電車風のバスが使われています。

以前に仙台訪問した際に途中下車せずに1週乗車したので乗るのは2度目。

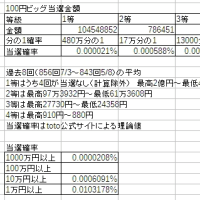

運行ダイヤは後で停留所の時刻表を見たら「15分間隔」「20分間隔」「30分間隔」の3種類があり、月や平日・土休日で異なる模様。12月中は全日20分間隔との事で、20分間隔だとあまり時間を気にしないで下車地で見物できるので有難いものです。

車内の様子

座席は前向きクロスシートです。中ドア部分より後ろは一段高くなっていて側窓も大きいので眺めも良いです。

後方部分が広い空間になっていて中央に円形の手すりが付いているバージョンの車両もいました。

「バスカードの使用は出来ません」の掲示がありますが、乗車料金は現金(1回250円)か専用1日乗車券のみだそうです。

運賃箱には1日乗車券用の外付けユニットが取り付けられていて、ボタンを押して現金を運賃箱に投入するとカード式の1日券とお釣りが出てくる仕組みでした。

地下鉄と共通の1日券が無い事や一般のバスの1日券では乗れないのが残念です。

もっとも以前の銚子の巡回バスのように、本数がさして多くなくしかも一日券500円が最低運賃。に較べれば1回運賃の設定があるのでまだ利用しやすいですが。

これが1日券。裏面に「あなたがご乗車された日は・・・・・」と有効日が印字されます。

1日乗車券を買ったら運転手から小冊子を手渡されましたが、これが各停留所周辺の案内や割引施設の情報などが載っていてなかなか役立ちました。

仙台駅前を出発し中心部の3車線かそれ以上の道幅の広さに驚きつつ、「晩翠草堂」を過ぎた辺りから先郊外の住宅地のような感じのところに入ります。

東北大学の片平キャンパスの横を通るところで案内放送があり、かって魯迅が学んだ教室が今でも保存されてるそうです。地図で見たら東北大学には川内キャンパスというのもあるそうで「川内」の読みが気になりますが、鹿児島県川内市とは異なりこちらは「かわうち」のようです。

あちこち曲がりながら道幅の狭い箇所を通るなど変化のあるルートを走り、霊屋橋で広瀬川を渡ります。ちなみに運行ルートは他のバスとは異なる「るーぷる仙台」専用で途中は所定の停車停留所以外のバス停は通過しています。

仙台駅から18分ほど(3分遅れ)で最初の目的地「瑞鳳殿前」に到着です。

瑞鳳殿前のバス停。

るーぷる仙台専用で一般のバスはここは通らないようです。

瑞鳳殿はかの伊達政宗公を祀る廟であり、仙台名所の一つの模様。

前回るーぷる仙台で1週したときに「降りてみようかな?」と思うも結局は訪問せずに終わってしまったので、念願の再訪?を達成というところでしょうか?

バスの英語放送の案内で「member of DATE なんとか~」と言っているのを聞いて「一族」を「member of 」と表現しているのは英語に詳しくない私にはちょっとビックリです。

さてバス停前に出ている案内看板に従い「瑞鳳殿」を目指します。

最初は舗装されて横に見学客向けのお店が少しある普通の平坦な道だったのが、杉並木に囲まれた坂道になります。

坂道の途中にはこんな砂箱が・・。冬季の凍結時に撒く砂のようです。

後で訪問する仙台城址の辺りでもみかけました。

坂が多くて冬凍結する街ならではという感じで、冬季の寒さを想像させられます。

一体は経が峰歴史公園となっています。

かってはこの山一体に色々な施設が整備されていたそうですが、明治初めの廃仏毀釈で取り壊されたものも多いそうです。

当時の色々考え方や判断があったとはいえ、貴重な歴史的遺物などが破壊されたり破壊されようとしていたというのは残念なものです。

坂道の途中で道が二又に分かれ両方ともに石段が聳え立っている箇所があり左が順路の瑞鳳殿方面、右が帰路の出口となっています。

聳え立つ石段を登ると観覧券販売所と事務所を併設したグッツ売店があります。

流石にブーツだと石段はきついものが・・・。

観覧料は550円ですが「るーぷる仙台」の1日券を提示すると100円引きなのは嬉しいです。

ここはるーぷる仙台でないとアクセスが難しい場所なので、バス2回乗車+瑞鳳殿見学だけでも金額的に一日乗車券の元が取れることになります。

ちなみに元旦は初詣に来る人も多く無料開放されるんだとか。

瑞鳳殿です。

桃山様式という壮麗な建築で鮮やかな色づかいは一見の価値があります。

同じく経ヶ峰にある2代忠宗公を祀る感仙殿・三代綱宗公の善応殿と共に昭和20年の空襲で焼失し現在のものは昭和54年以降に健在時の写真や資料などを基に再建されたものだそうです。

再建時に発掘調査が行われ遺骨や副葬品が発見されたそうです。

副葬品の一部が隣接の資料館に展示してありました。解説パネルによると出土した遺骨や遺髪などからDNA鑑定が行われ、伊達政宗は日本の歴史上の人物で初めてDNA鑑定を受けた人になったそうです。それにより2代忠宗公や三代綱宗公との血縁関係も確認された他、医学的な調査により顔立ちや体系なども判明しているそうです。

歴史上の人物のDNA鑑定が進めば新事実なども判明し、今まで分からなかった事なども分かるなど日本の歴史もどんどん詳細に分かってくるので楽しみな反面、「知らない方が良かった」というかイメージが崩れてしまう事もあるのではないかと考えると複雑ですね。

そういえば、9月に東京池袋の「宮城ふるさとプラザ」で伊達政宗公の鎧兜を試着した時に、担当の係員氏が「政宗公は身長が159センチ程と小さかったので、背の高い男性の方が試着するとサイズが合わ無くてイマイチ。なので試着する人は女性が多い」のような話をしていたのを思い出します。

ちなみに伊達家4代目以降は廟建築を止め他の場所に埋葬されたそうで、9代目と11代目は再び経ヶ峰に埋葬されたものの、普通の石の墓石の立つお墓になっていました。

博物館などの見物は私も他の人よりはゆっくり見る方ですが、弟君は更にじっくり見る性格なので、資料館を見学中も私達の後から何人も来て先に出て行くような状態です。

お陰で館内放映している発掘調査当時の記録映像をじっくり見る事が出来ました。

この後は感仙殿・善応殿や、ひっそりとした場所にある藩公の子女を祀った「御子様御廟」を見てからバス停に戻り次の目的地「仙台(青葉)城址」に向かいます。

*****

07/1/7 0:35UP

<その4に続く>