内容的には「小」加工なのですが、作業時間が取れずに全然終わらない作業記です。

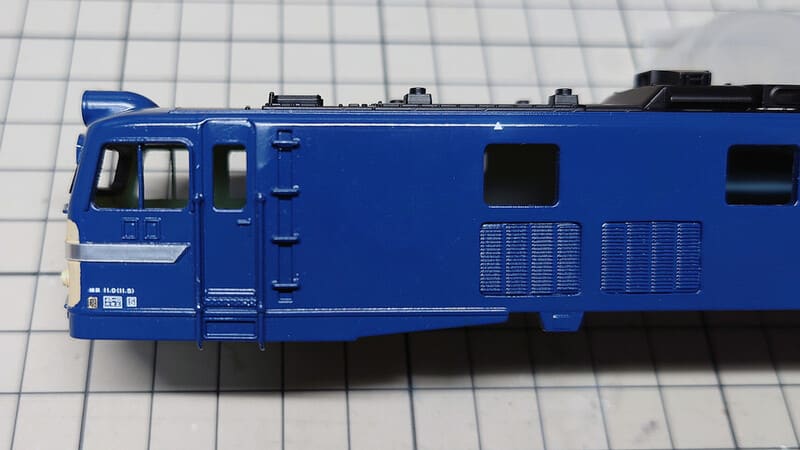

車体のホコリ噛みは「ヤスリスティックフィニッシュ」で軽く撫でて、下地が出た部分はもう一度青15号をピンポイントに吹いて、最後に一旦光沢クリアを吹いておきました。

前作2台は黒く塗った屋根は、今回青のままでいく予定でした。

当時の浜松区のゴハチの画像を見ても茶色く汚れていて、何色かわかりません。

ただ、ある日、

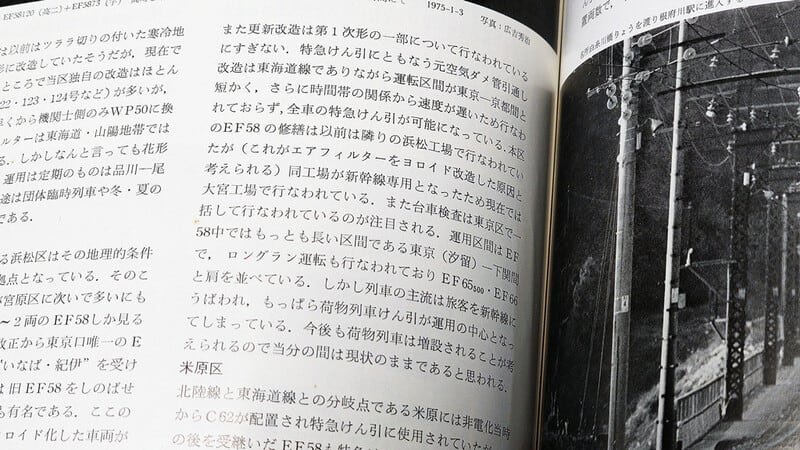

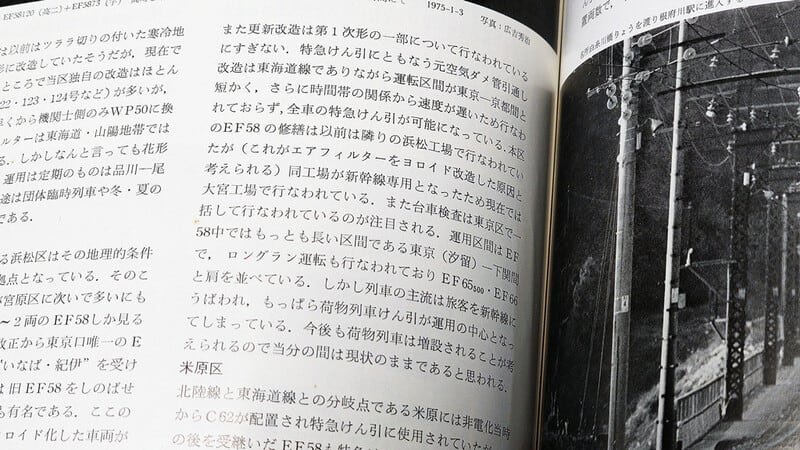

EF58特集となっている鉄道ファン誌1975-10月号を何気なくめくっていたら、こんな記載が・・・

全検は大宮工場。

だと、屋根はやっぱり・・・?

ということで、黒く塗りました。

仕上げに入ります。

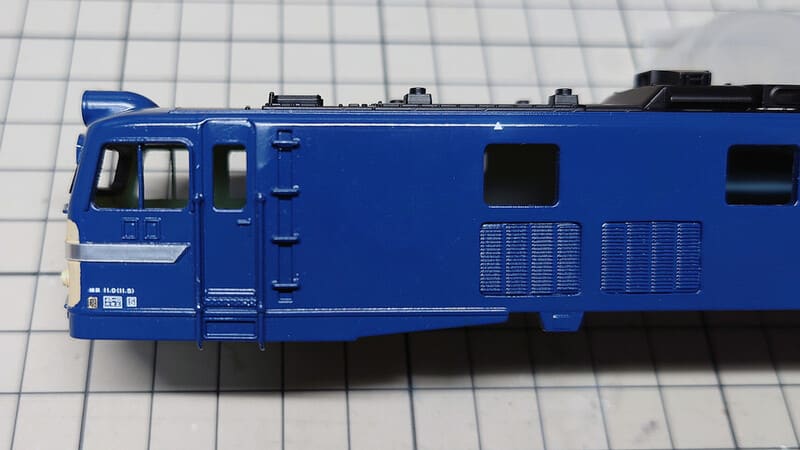

ナンバーを取り付けるため、特にこだわりがある訳ではないですが、機番を

浜松区の「155」としました。

前面黒Hゴム、側面ヨロイ戸フィルター、中央窓はHゴム固定ではなく、PS15パンタ装備・・・といった、「特徴が無い」といわれる条件のなかの1台です。

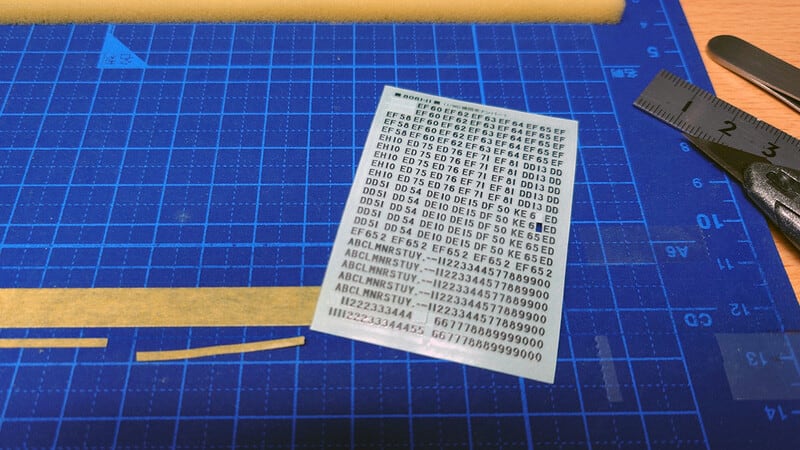

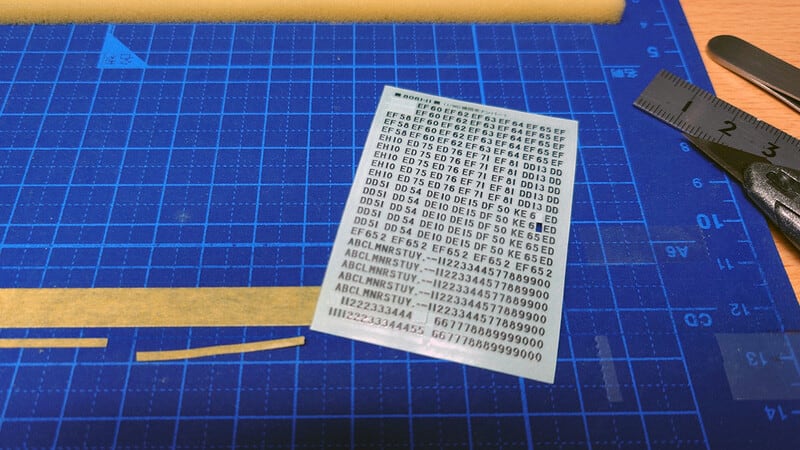

側面ナンバーはプレートではなく切り文字なので、前面と共にトレジャータウンの「機関車ナンバー」という金属インレタを用います。

前作でも使ったのですが、こちらは型式以下の車号をインレタを一文字ずつ拾って転写するもので、

正直なところ、目が追いつかないこともあり苦手とするところです。

(なので客車の標記類は全てデータ入稿のオーダーインレタにしています)

blogの更新頻度が落ちた(=作業の進捗が遅い)言い訳は、なかなかナンバー貼り作業に取りかからなかった、ためです。

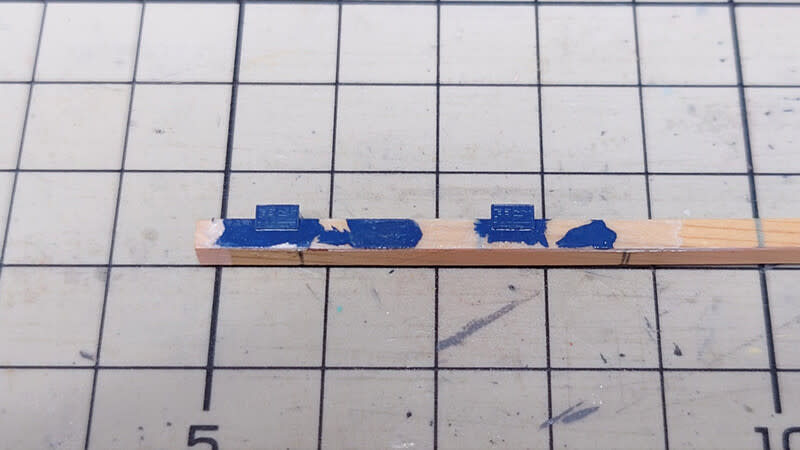

重い腰を上げて、まず側面は最初上下にテープでガイドを貼り、左の「EF58」から転写していきましたが、

側窓に対してセンターが出ず(大体左に寄る)、一旦はヨシとしたのですが、一晩経って見直してみたらやはり気になるので、

やり直すことに。

塗装に影響が出ないように周囲をマスキングしてエナメルシンナーを使って全部剥がしました。

リベンジは、プリントしたガイドを作り、窓の中に貼り込んでいく形にしてみました。

これはそこそこ上手くいった感じです。

腕の立つ方ならば何気なく片付く作業も、不器用なので手戻りが多くて困ってしまいます。

しかし・・・「5」が2つ並ぶと、上下や傾きなど少しズレただけでも目立つので、155号機にした自分を呪いました(汗)

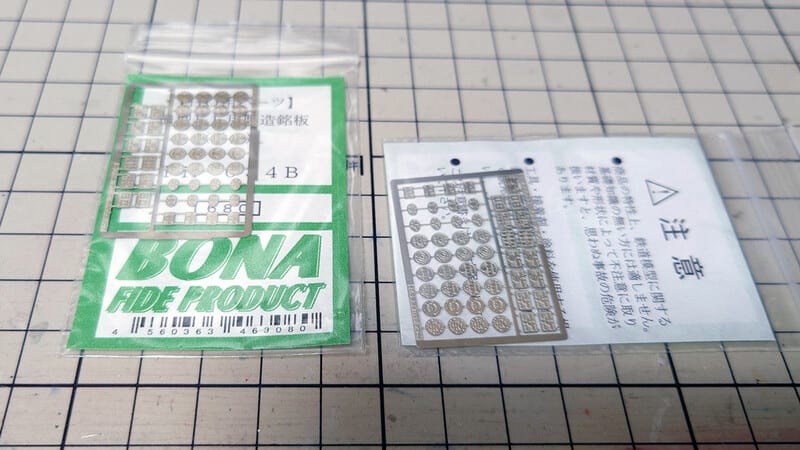

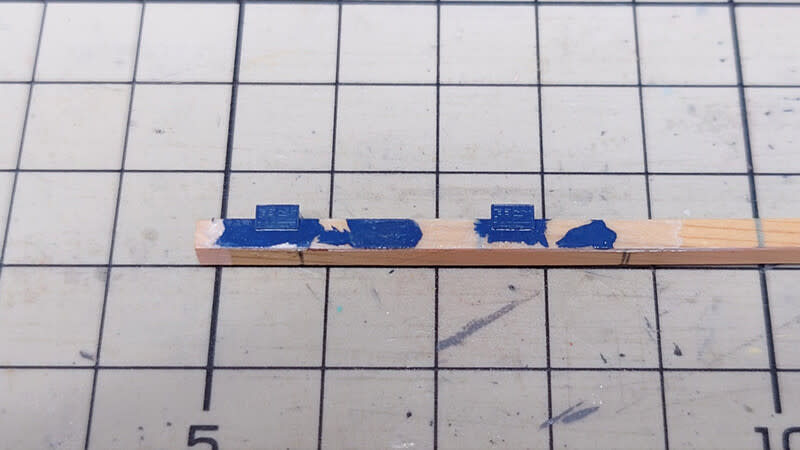

ナンバーの下には製造銘板(メーカーズプレート)が付きますので、前作の在庫品から「東芝」を切り出して、プライマー→青筆塗りからの

ヤスリスティックフィニッシュ磨き出しで文字の金属地肌を出しました。

で、この後、取り付けようとしたところ、両サイド2つのうち1つが行方不明。

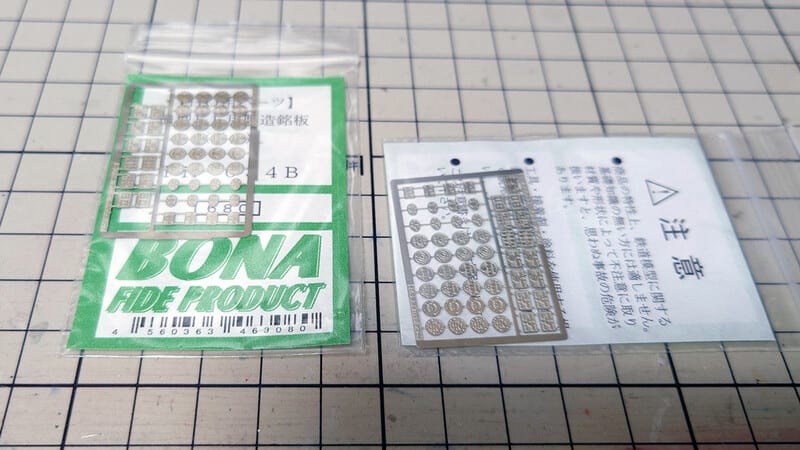

仕事帰りにIMONさんへ寄って仕入れましたが、僅か1枚のために出費が・・・。

前面のナンバーは傾斜していることもあり苦労しましたが、何とか一発で出来ました。

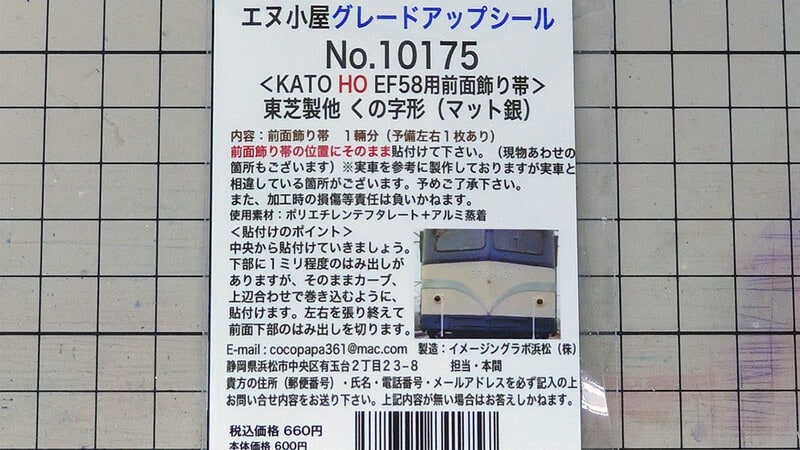

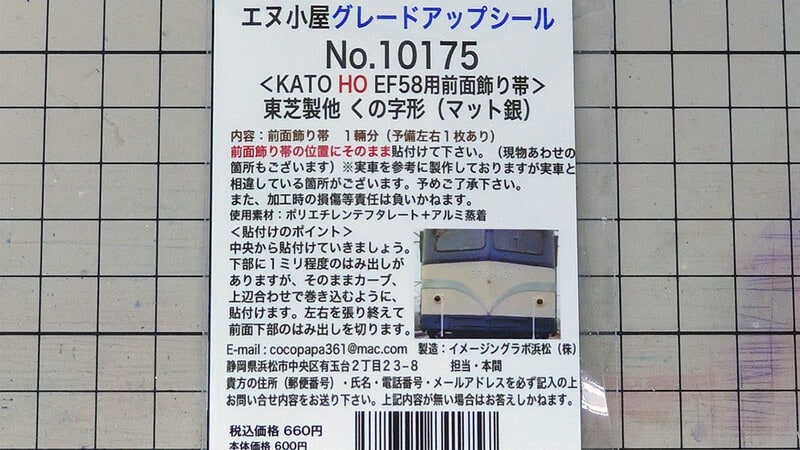

飾り帯は、エヌ小屋さんのカッティングシートを使用。

説明には「前面中央から貼り始め」となっていましたが、側面に回り込んでいるほうの直線をさきに決めてから微調整しつつ正面に貼り付けました。

このあたりは一気に集中してやったため、作業画像撮れず。

運転席側窓下のエンド標記は、在庫品のエコーの真鍮製を切り出し

青を流し込んで磨き出してGPクリアーで接着。(本当は銀色なので洋白のものを使うのでしょうけど)

車検、換算、ATS標記やパンタ位置の△は、BONAの在庫品を使おうとしたら古くなっていたのであきらめ、くろま屋さんの「電気機関車標記インレタ」

から拾って転写しました。

標記類が終わったので、その他のパーツを塗装します。

屋根上で別付けとなる、エコーモデルの避雷器とPS15パンタ(KATOのヒサシ付き用ASSY)は、ねずみ色1号に、別に青塗装してあったランボードは再度黒く塗り直しました。

一気にバーッと書き殴りましたが、次回から組み立てです。