桐竹勘十郎さん&お通ちゃんとスリーショット。

家宝にしようっと。

二月文楽公演中、ロビーで能登地震のチャリティーがあり

募金すると写真を撮っていただけます。

「いつも日本女子大の講演を観に行っています」とお伝えしたら

柔和な面差しで見つめ返してくださいました。

そして募金箱の前には燕三さんも……!

何も言えなかったのですが

ありったけの目力(!)で見つめ、お辞儀して帰ってきました。

ロビーにはほかに

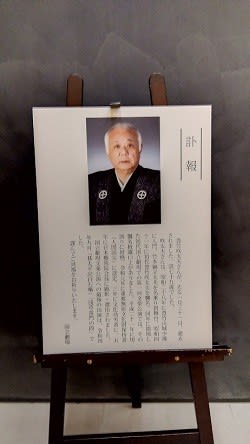

咲太夫さん逝去のお知らせ…寂しいことです。

一方

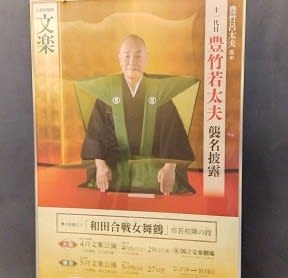

呂太夫さんの若太夫襲名のお知らせも。

私、英太夫さん時代から観ていて、ついこの間

呂太夫襲名披露公演に伺ったような気がしていたのですが

7年も前のことだったのですね。

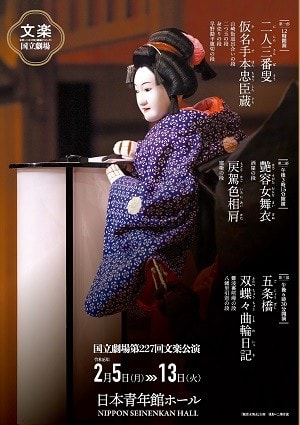

さて、今回の会場は外苑前の日本青年館。

私、ここは初めてかも知れない……

舞台に近いエリアは埋まっていたのですが

後方にいた私の前が、なんと20席くらいまとめて

ぽっかり空いており、お陰でとても見通しが良かったです。

お天気ももって、着物姿の方も多くて、

それだけでも気分が上がります。

ただ、誤算だったのはこの写真の通り、字幕が舞台の上一か所のみ。

国立劇場では左右にあるので、私は床と字幕を一緒にオペラグラスで

見ていたのですが、この配置ではそれもできず、

字幕を見ようとすると、お人形も床も視界に入らないので

ちょっと不便……。

演目は

私、実は初見の艶容女舞衣より酒屋の段。

序盤は阿保な丁稚の長太が愛嬌あって、笑えます。

吉田玉彦さん、人形の滑稽な動きを、

ポーカーフェイスで巧みにあやつり、とても好感が持てました。

うつぶせになり頬杖ついて、足をぱたぱたさせるところ

とても可愛かったです。

人形の足は滅多に見れないのでラッキー!

切場は錣太夫さんと竹澤宗助さん。

錣さんはこのくらい、ポロンポロンと音数少なく

ゆーっくり聴かせる切場が合うように思いました。

この演目の切場、登場人物が順繰りに泣いていくので

その変化をつけるのはたいへんだろうなあと思うのですが

聴きやすかったです。

ただ物語の進行は、結局、お園ちゃんの父親が

えんえんと事情を話すことで展開するので

(現代ドラマでいえば、ナレーションだけで

ストーリーが動く)私はちょっと面白味に欠けるように

思いました。

※あらすじを知りたい方はネット検索を

この演目は、切場よりもその後の奥の方が

有名というか、見せ場というか。

床は私の好きな呂勢太夫さん&鶴澤清治さん。

そしてお園ちゃんの有名な

「ああ、今頃は半七さん、どこにどうしてござろうぞ」を

勘十郎さんが、もうこれでもかこれでもかといわんばかりに

しっとり、じっくり、魅せてくれます。

半七を想うがゆえの長い述懐は

他の演目で勘十郎さんの十八番と言われる狐とは

また違ったタイプの独壇場で

呂勢さんの語りと呼吸が合っていて、たっぷり堪能。

この奥は、お園ちゃんの繊細かつ感情のこもった動きを

義太夫とともに楽しむという、玄人好みの場ですねぇ。

良かったです。

そうそう、途中でお園ちゃんが家の縁側(?)に

足をかける場面があり

通常、一人しかいない足遣いが、突如縁側の手前にもう一人

あらわれるという、これまたレアな動きというかフォーメーションが

この演目では見られます。

第二部のもう一つの演目

戻駕色相肩より廓噺の段は、それまでの静かな舞台が

一変、桜咲く道中での華やかな舞踏。

赤い着物の愛らしいかむろを遣った一輔さん、がんばってましたが

動きがまだ小さくまとまっているような(すみません)。

正直なところ、舞踏ものは人形よりも、歌舞伎の方が

ダイナミックで、好みかなあ。

でも、久しぶりに義太夫を聴くとああ、やっぱりいいものだなあと。

今回の演目は、そんなに理不尽に誰かが犠牲になる場面は

なかったからかもですが。

物語の世界に浸かれて、ふわふわといい音、いい声で体の中が

満たされました。