上村達男・早稲田大学法学部教授インタビュー

会社法の上村教授へのインタビュー記事。コーポレートガバナンス・コードというより、今の会社法に問題があるといっているようです。

「上村 2005年に成立した会社法によって、それまでの有限会社も株式会社になりました。その結果、今では株式会社は300万社近くも存在するようになりました。ドイツでは大半が有限会社で、株式会社は株式公開企業を中心に1万社ほどです。

町中の家族経営の商店から株式を上場するグローバル企業まで1つの会社法で規定しているのですが、そもそもそこに無理があります。きちんと会社のあり方に応じた区分立法をやりなおして、会社法の体系を立て直すべきです。3年から5年かけて、真剣に議論をすべきです。」

「――会社法学者の間で、公開会社法の必要性を訴える声が大きくならないのはなぜでしょうか。

上村 基礎理論が変わってしまうからでしょう。例えば、会社は株主のものだ、と言いますね。従来の理論では、実際に出資して株式を取得した後の株主だけを前提にしたガバナンスを規定するわけです。ところが、公開企業を相手にすると、これから株式を買おうとする投資家や潜在的に投資する可能性のある人たちに正しい情報を伝えるディスクロージャー(情報開示)が必要になります。

つまり、既存の株主だけを考えた法律では不十分なのです。そうなると、株主と言った場合に市民全体を射程に置くことになります。株主というのは、市民であり、労働者であり、消費者でもある、ということになります。」

「上村 2005年の法律で300万社を対象にしたため、会社法はマーケットからものすごく遠ざかってしまったのです。このため、仕方なく東京証券取引所が上場規則などでルールメイクをするようになった。今回のコーポレートガバナンス・コードの制定もその延長線上にあるわけです。

新たな区分立法をすべきだという点に関しては、ほとんど反対する人はいません。逆に、実害がどんどん大きくなっています。上場企業は現在、会社法と金商法の2つが定める情報開示を行っていますが、金商法の情報開示で会社法の開示などを代替する条文が膨大になっています。ところが、会社法は単体を前提にしているのに、金商法の有価証券報告書は連結です。法律違反に対しても、緩い会社法の罰則ではなく、より厳しい金商法の罰則が適用されている。すでに、会社法と金商法の関係の説明がつかなくなっているのです。」

「上村 千分の一秒の電子取引で、たまたま期末のタイミングだけ株式を持っていた投資ファンドが、会社の所有者であるはずはないでしょう。グローバル市場の中で経済的利益を追いかけるのは構いませんが、議決権というのはデモクラシーの問題です。誰が本当の所有者だか分からないようなファンドが議決権を握るのは問題だと思います。」

区分立法ということでは、会計基準についても区分立法をきちんと考えてほしいものです。現状では、建前ではフルスペックの単一の会計基準があるだけ(例外として米国基準やIFRS)ということになっていますが、会社法の方で勝手に注記を削除したりしています。また、会計監査人による会計監査の対象以外の会社では、適用される会計基準もはっきりしていません。中小企業向けの指針はいくつかありますが、そもそも適用は任意です。

4月2日の日経・経済教室にも同教授の論説記事が掲載されています(企業統治改革の論点(下))。趣旨はほぼ同じですが、そちらの方がより、ガバナンスコードへの批判が強いように思われます。以下、経済教室からの抜粋。

「会社法は、民法と並ぶ経済社会の基本法規である。政権がどう変わろうと一貫した姿勢で制度の充実強化を図り続けなければならない。そうした取り組みは、特定の内閣の成長戦略に奉仕する「攻めのガバナンス」であるはずがない。」

たしかに、コードの中身はともかく、「日本再興」とかいうような安っぽいスローガン(選挙ポスターの文句と同じ)を掲げて政権にすりよろうとする金融庁・東証の姿勢は情けない感じがします。

「統治指針は、金融庁・東京証券取引所が主導して策定された。社外取締役のような会社の機関構造の根幹に関わる問題が、なぜ法務省担当ではなくて金融庁なのかについて、きちんとした説明が必要である。有力な学者には、こうした作業を金融庁設置法違反と断ずる向きもある。」

これは法務省に力がないからでしょう。また、かつて、実態を無視して、株式会社の最低資本金を1千万円にしたりということをやってきたので、まかせられないということでしょう。

なお、日経・経済教室の「企業統治改革の論点(上)」は、伊藤邦雄・一橋大学特任教授でした。そこでは「攻めのガバナンス」はプラスの意味で使われています。また伊藤教授によると「日本のCFOの人材のプールがあまりにも脆弱である」とのことです。

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

【独自】JALがグループ会社のトップ人事に“強引介入”か、上場廃止を迫る株主提案は「天下りポスト」を失った意趣返し!?(ダイヤモンドオンラインより)

(書籍の紹介)業種別 IFRS国際サステナビリティ開示基準の実務対応/ISSA 5000対応 サステナビリティ情報保証の実務ガイド

社員がインサイダー取引に関与した疑いでIRJを強制捜査…証券取引等監視委員会(読売より)

いわき信組元会長を銀行法違反で告発、ディスクロ誌に虚偽記載か(福島民友より)

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました(中小企業庁)

導入予定割合が最も高いデジタルツールはAI(人工知能)「デジタル化に取り組む中小企業の実態に関する調査」結果(日本政策金融公庫)

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

2000年

人気記事

【コロナ禍で最大の飲食店倒産】お好み焼き店「いっきゅうさん」など80店超を経営していた「ダイナミクス」(東京)が、負債100億円超を抱えて破産開始決定受ける(Yahooより)

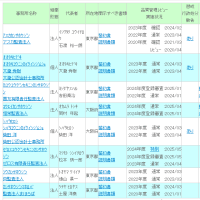

監査人交代事例9件(トーマツ(2件)、あずさ(継続辞退)、PwC、太陽、ゼロス(上場会社等監査人登録未完了)など退任)(2025年5月22日)

社員がインサイダー取引に関与した疑いでIRJを強制捜査…証券取引等監視委員会(読売より)