金生遺跡では人骨が発見されていた。

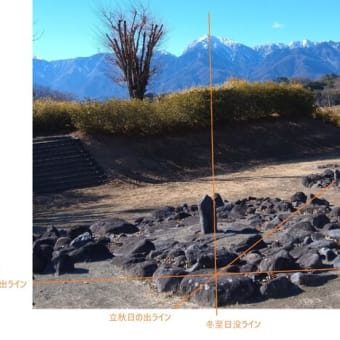

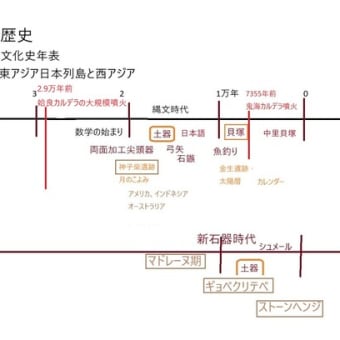

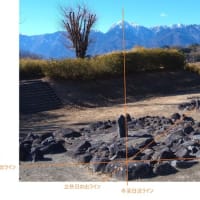

配石の成立過程を見たとき、発掘からは配石の東の先端の位置に最初に住居が出来ていたようだ。その後そこを起点にして西に向けて配石が形成されていったようだ。

配石の中にあった墓の主としては、この住居の住民の可能性を考えたい。

配石は日の出位置の観測により、八節の暦を作成することを示しているので、暦作りのシャーマンがいたとすれば、人骨はその人の可能性があると考えると、全ゲノム解析がもし出来るものなら興味深い結果が期待できると思う。

これまで解析されている貝塚からの発見人骨などでは、その人物がどのような社会的位置にあるのか、素性の人なのか解明することは難しいと思うので、人類史的に進める解析とともに、縄文文化解明に足を踏み入れるには、金生遺跡の人物の解析は面白いのではと考える。

引用----

伊川津貝塚

愛知県田原市伊川津町にある縄文後・晩期を代表する大規模な貝塚遺跡。

1918年に最初の発掘が行われて以来、多くの考古学者、人類学者によって発掘がおこなわれてきた。叉状研歯を伴う抜歯の痕跡が見られる人骨が見つかっていることで有名である。今回の全ゲノム解析に用いられたIK002は、2010年に本論文の共著者・増山禎之らによって発掘された6体中の1体である。壮年期女性の人骨で、腹胸部に小児(IK001)を乗せていた。IK002の頭部に縄文晩期後葉のこの地方の典型的な土器である五貫森式土器が接し発掘されている。 ↑

ーーーーーーーーー

伊川津貝塚(注1)遺跡出土の縄文人骨(IK002)の全ゲノム配列を解析し、アフリカ大陸からヒマラヤ山脈以南を通り、ユーラシア大陸東端に到達した最も古い系統の1つであることを明らかにした。

本州縄文人(IK002)の全ゲノム・ドラフト配列の詳細な解析から東ユーラシア全体の人類史の新たなモデルを示した。