「一時間目の体育は、その後の授業を落ち着かせる効果がある」

は、伝統的学習技術と考えます。

体育館体育が、希望する時間に選べる時代がありました。一時間目の体育は、あわただしい等の理由から敬遠されていました。したがって「一時間目の体育館体育」は、希望通りに行うことができました。

『「1時間目ハードに体育」

町田市立町田第三小

「1時間目の体育は、その後の授業を落ち着かせる効果がある」。東京都町田市立町田第三小の福田純教諭は言った。

福田教諭はかつて別の学校で荒れているクラスを持った。当時そのクラスには特に「問題行動」を取る男子が3人いて、いすを持ち上げたり、足をひっかけて友達を倒したりした。

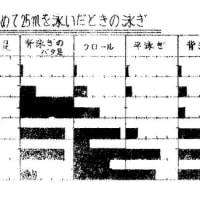

子供は体を動かした後は落ち着くことを経験的に知っていた福田教諭は、授業を可能な限り振り替え、1時間目に体育館で体育の授業を行うことにした。授業内容も運動量を増やすよう工夫した。

〈例〉 体育館で行った授業例

(参照) 当ブログ前掲

『バスケットボール(もっと気楽に楽しく小学校体育・伝統的体育学習形式)』

『「基本の運動(バスケットボールのようなゲーム)」の感想作文(小学校三、四年生)』

『「動物歩きリレー」「折り返しリレー」 (伝統的学習形式の紹介)』

福田教諭の実践について、日本体育大の平井貴子助手のグループが2年前に子供に面接調査をした。その結果、福田教諭のクラスは体育の授業前より授業後の方が子供の「いらいら」感が減少したが、別の通常の体育の授業をしたクラスでは逆に増加した。

この研究を指導した日本体育大の正木健雄教授は

「接触の多い体育の授業をすると大脳が刺激されて頭がスッキリし、その後の授業への集中力が高まる。1時間目でなくても、体育の内容の工夫次第ではキレる子供たちを落ち着かせることができるのではないか」

と指摘している。

都市化や少子化は子供たちが群れて遊ぶ機会を急速に奪い、テレビゲームの普及や習いごとの増加がそれに追い打ちをかけた。そして、豊かな遊びを継承してきた異年齢の縦割り集団消えたことで、子供たちはコミュニケーションの訓練の場を失い、対人関係をうまく結べなくなり、ストレスを抱え込んだ。こうした観点から、遊びや体育をどう活用していくか、体系的な研究が望まれる。』

私塾の実践も紹介されています。

『私塾「赤門塾」 埼玉県所沢市

埼玉県所沢市で私塾「赤門塾」を開く長谷川宏さん(哲学者)と妻摂子さんは、授業の他、勉強をしない10日間程度の夏期合宿や学年末演劇祭、読書会、百人一首大会などを企画し、子供たちの豊かな人間関係づくりを目指してきた。

小学校の低学年を教える妻摂子さんのクラスで新たに始まったことがある。授業の1時間の中で必ず15分間は体を動かす時間を作ったのだ。

教室に階段状の踏み台を用意し、子供たちに飛び降りさせる。カラーボールで室内野球をやる。迷路を作って、子供同士が出会ったところで「じゃんけん遊び」をする。

摂子さんは「遊びを取り入れた時の子供たちの喜びにあふれた顔が忘れられない。『この子たちは、そんなにうれしいのか』と自問自答し、元気になっていく子供の顔を見て毎回必ず行うことに決めた」という。』

(参照)当ブログ前掲

「子供たちが落ち着いた(その1)」

毎日新聞 1998年(平成10年)10月3日(土曜日)

(記事の一部を省略しています。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます