《語って聞かせるサッカーのおもしろい話》

教室で話してあげると、サッカー学習や世界的に人気のあるスポーツへの興味、感心が増すと思います。

《2019年 FIFA クラブワールドカップ開幕戦の「人間の壁」》

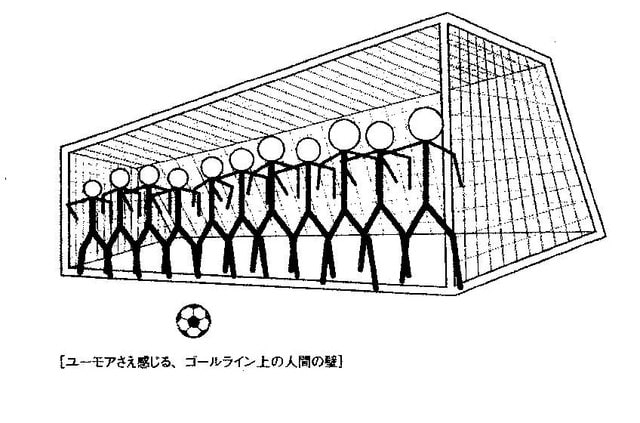

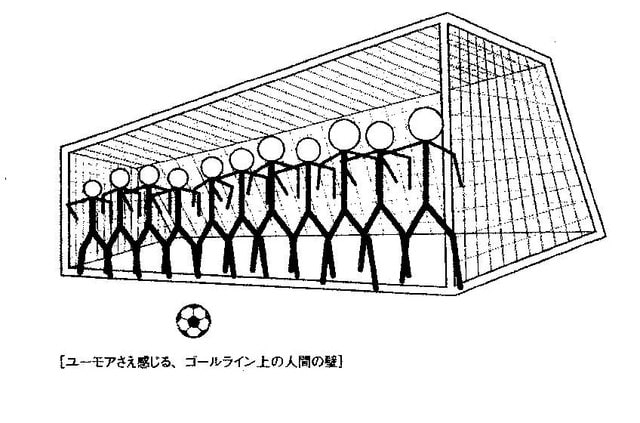

2019年 FIFA クラブワールドカップ開幕戦のアルサッド(カタール)対ヤンゲン(ニューカレドニア)戦、延長前半8分に事件は起こりました。味方のバックパスをヤンゲンのGK(ゴールキーパー)が、手で受け取ってしまったのです。当然、相手にその場所で間接フリーキックが与えられます。ただ、ゴールラインに近かったので守備側はゴーライン上に並んで守りの壁(「人間の壁」)をつくるしかありませんでした。ボールを蹴る位置が、ゴールラインから2~3メートル離れていたので、アルサッドは得点できました。

しかし、これがゴールライン上の反則だったら守備の壁と蹴る場所が重なってしまいます。100年以上も昔にその事件は起こり、それがきっかけで「ペナルティーキック」ルールが生まれたのです。

「人間の壁」

「PK(ペナルティーキック)」誕生物語の前段 (注)

(注)「サッカー・ルールの発見」悠光堂P83~p90 部分的に省略があります。

【1】「反則」の発生と「反則ルール」の発見

(1)生まれも育ちも全く異なる、ゴール前の二つの長方形

(2)「反則」の発生と「フリ~キック」ルールの発見

ー昔、おとなたちは反則をしないゲームを行っていたー

⒈ 反則がなく、審判のいらない時代があった

ー小学生のような心を持ったおとなたちー

⒉ ラグビー・ゲームとの違いを明確にしたい

ーボールを手で扱うことを禁止したー

⒊ 「反則」の発生と審判の誕生 (1871年)

ー審判がいないと、トラブルが収まらないー

⒋ 「反則」の激化と「フリーキック」ルールの発見 (1873年)

ー相手の妨害なしにボールを蹴る権利「フリーキック」ルールー

さらに反則が増えたため、反則に対する罰則として、1873年直接得点することはできないが、相手の妨害なしにボールを蹴る権利を与える「フリーキック」ルールができました。反則に対する罰則は、「フリーキック」しかありませんでした。「フリーキック」では、「相手の妨害なしに」を「相手側は6ヤードボールから離れる」と考えました。

「PK(ペナルティーキック)」誕生物語 の本編

【2】「ペナルティーキック」ルールの発見

ーサッカーゴール付近の「反則」には、特別なルールが必要ー

(1)「PK(ペナルティーキック)」誕生物語 (注)

(注)大住良之 フットボールの真実 第203回ペナルティーキックとは何か 参照

ー昔のおとなたちの「つかいこなし」もさすがだったー

⒈ ゴールライン上の反則

勝ち負けの争いだけでなく、サッカーでお金をかせぐプロ化が進み、自分たちが有利になるようにわざと反則するずるいプレーも、たくさん出てきました。

あるとき、得点になりそうなボールをDF(守備者)の一人が、ゴールライン上でパンチングしてはじき出しました。

⒉ ゴールライン上のフリーキック

もちろん相手チームにゴールライン上の「フリーキック」(間接フリーキック)が与えられました。

⒊ ゴールライン上につくられた「人間の壁」

しかし、ゴールライン上の反則のために、ボールから6ヤード離れることもできずに、相手チームはゴールライン上に壁をつくってしまいました。「間接フリーキック」のため直接得点もできず、ボールの直前には人間の壁が立ちはだかっています。

⒋ 「ペナルティーキック」と「12ヤードライン」が誕生(1891年)

ーレフェリーが、ゲーム場の中ではじめて審判するようになったー

このような不公平がくり返されては、サッカーへの信頼感が失われてしまうと考え、「ペナルティーキック」ルールと、蹴る場所を示す「12ヤードライン」が誕生しました。「12ヤードライン」の内側での守備側の反則は、ペナルティーキックになります。12ヤードのライン上の地点ならどこでも蹴ることができました。(1891年~1902年)

また、ゲーム場の外に座っていたレフェリーが、ゲーム場の中ではじめて審判するようになり、今と同じになりました。

⒌ 「PK」が誕生したときから、「ハンド」の反則でもめていた

ー「わざと」か「偶然」か、それが問題だー

ペナルティーエリア内で、守備側がわざと手を使った場合「ペナルティーキック」(PK)になります。しかし、わざとなのか偶然手に当たってしまったのかのトラブルは、このルールが誕生したときからありました。

1891年はじめてPKが行われた翌日の新聞には、

「ハンドの反則をした選手は、わざと手でボールがゴールに入るのを防いだわけでなく、相手チームがけったボールが近くにいた選手の手に当たっただけ」

「意図的ではなかったので、PK(ペナルティーキック)ではなく、FK(間接フリーキック)が与えられるべきだった」

と書かれています。

小学生が、教室に帰ってまでハンドの反則でもめるのも無理のないことです。

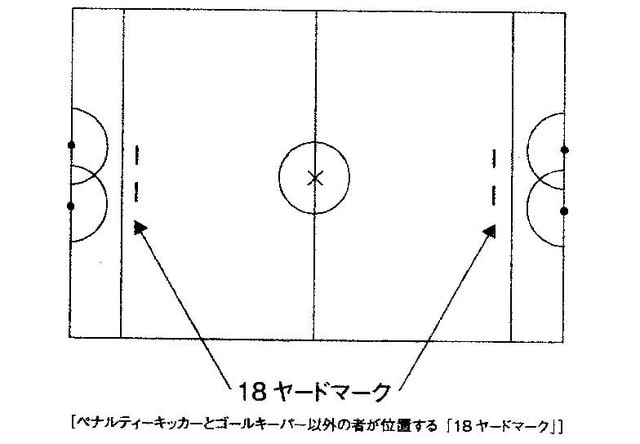

⒍ 「18ヤードマーク」ができた(1901年)

⒎ 「ペナルティーキックマーク」「ペナルティーエリア」「ゴールエリア」(1902年)がつくられた

(2)「ペナルティーエリア」「ペナルティーキックマーク」は大発見だった

「ゴールエリア」の変化は想定内です。しかし長い直線だった「12ヤードライン」が「×」印に、二つの短い線「18ヤードマーク」が長方形の「ペナルティーエリア」に変化したのは想定外の激変でした。大発見といえるでしょう。

また、サッカーゴール前にある二つの長方形「ゴールエリア」「ペナルティーエリア」は、生まれも育ちも全く異なる長方形であることがわかりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます