|

育った家庭のことなど

私は埼玉県の出身で、昭和十五年十一月に広島に来ました。父が広島師範学校の教師として広島へ転勤になったからです。それまで山形、大分、両親の故郷である埼玉県の秩父と、病弱な父に従って転々としていました。敗戦直後に一時、秩父に帰りましたが秋には広島に戻り、それ以降はずっと広島です。

小学校二年生まで秩父で過ごしました。当時の子供はわらじばきの着物姿で、私だけが洋服だったし、大分市から秩父へ帰ったので「街から来た子だ」とからかわれたものです。

広島へ来たら今度は、田舎から来たおかしな関東弁の子だと、またからかわれましたね。

父が、今で言う進歩的学者だったので、戦争中はかなり苦労していたようです。そのころ覚えていることでは、我が家にマルクス資本論が全巻そろっていたんです、戦時中にですよ。当時、私は父の蔵書だった河上肇の『 貧乏物語』 を読んでいました。検閲を受けて伏せ字のいっばいある本でした。

昭和十六年十二月八日、戦争が始まってラジオの臨時ニュースを聞いた父は、「大変なことになった」と真っ青になっていました。

父の専門は西洋史で、英国農村経済史という売れそうもない学問をしていましたが、戦時中は頭もくりくり坊主にして、皇国史観(天皇中心の歴史観)の国史を教えていました。どんな思いで、そんな歴史を教えていたのでしょうかね。

戦後の学制改革で父は、広島大学教育学部東雲分校(のちの学校教育学部)の教授から分校主事という名の学部長になりましたが、就任したとたんに入学試験で不祥事が起きて、皇至道学長と一緒に引責辞任したのですが、「二人の教官は潔い辞任だった」と新聞が書いたので父は、いくらか、ほっとした様子でした。父には、ああいう潔さがありましたね。

被爆当時、私の家族は両親と弟の四人でした。弟は小学校四年生で、県北の比婆郡庄原町に集団疎開していました。自宅は比治山の南山麓、広島市出汐町七百番地の借家でした。

学校が爆撃された

昭和二十年ころは明らかに敗色濃厚という時期ですから、日本中の都市は空襲で焼け野原になっていて、「いつか広島もやられるだろう」と覚悟はしていましたが、 どういうわけか広島は、いつまでも本格的な爆撃から免れていました。なんとなく「米国への移民が多いから、広島は爆撃を受けないのでは?」などの噂が飛び交っていました。突然そこへ原爆が落とされたのだから、明らかに虚を突かれたわけです。

広島近辺では、呉市が七月一日深夜に空襲を受けました。これは広島からもよく見えました。山のかなたが赤々と燃えて、被災者がドッと広島に流れ込んで来ました。各町内会では、なけなしの米を持ち寄って炊き出しをする騒ぎでした。

中学入学直前の新井さん (1945年3月)

制服が手にはいらず小学校の制服制帽に中学の徽章をつけている

(新井さん提供)

原爆まで広島には爆撃はなかった、と言われていますが、何回か爆弾が落とされています。私の通っていた附属中学校の校庭にも落ちましたよ。昭和二十年の四月三十日で、入学から間もない時期でした。

その朝、大きな音が町中に響き、登校の支度をしていた私は、それこそすっ飛んで学校へ行きました。行って見ると校庭のど真ん中、校舎と校舎の間に大きな穴が開き、みんながワイワイとそれを囲んでいました。周辺に土が盛り上がり、近くの教室がメチャメチャに壊れていました。山盛りの土に登って私たちは「すごいなあ」と爆弾の穴を眺めたのですが、その土の中からのちに、アジアの留学生が遺体で発見されたのです。そういうできごとがあったので学校の心ある先生方は、「これは危ない」と思ったわけです。呉は空襲で焼かれたし、学校にも爆弾が落とされ少なくとも一人が死んだ。いままで爆撃されていない町は、これから爆撃されるに違いない。遠からず広島もやられる……と考えたんです。

建物疎開に動員される

しかし広島県と軍当局は、広島市内に残っている中学一、二年生を建物の強制疎開作業に動員しました。

「中学生はもう子供ではない。一人前の戦士であるから、お国のため、戦さのため作業に出動しなければならない」ということで、学徒動員令という命令が出され、私たち中学生も、その命令に従って駆り出されたんです。私の学校も現在の平和大通りに当たる場所に、広島市を東西に貫く幅百メートルの空き地を、つまり防火地帯を作ることに駆り出されました。

本格的に作業が始まったのは、昭和二十年の五月ごろからです。古い木造家屋の柱を兵隊がノコギリで切って、大勢がその柱にロープを掛けてエッサエッサと家を引き倒すのです。ドーッと舞い上がったホコリの中で、中学生が群がって廃材を運び出すという作業です。炎天下で男子はみんな上半身裸で作業していました。男女を問わず、市内各所で何千人も駆り出されていました。

何度も建物疎開作業に行きました。行った先で、春に卒業したばかりの小学校時代の仲間とよく出会いました。「おーい、元気かあ」と声を掛け合ったものです。しかし、その彼らはほぼ全滅することになるのです。

先生の決断で農村へ

広島県と軍と学校の間で「学徒動員の作業を今後どうするか」という話し合いが何度か持たれたのですが、その会議で私たちの学校の宮岡力先生がただ一人、建物疎開作業への中学一、二年生の動員に反対されたのです。

軍人がずらっと並んでいて威圧する中、宮岡先生は「これ以上、子供たちを炎天下に裸で作業させることは危険極まりない」と反対されたそうです。それを聞いた将校が、軍刀でガチャンと床を突き、「反対するとは何事か」と怒鳴ったそうです。当時は軍には逆らえない状況でしたが、それでも宮岡先生は主張を曲げなかったそうです。ほかの学校にも反対の気持ちを持つ先生はいたようですが、軍の勢いには逆らえず口を閉ざしていたということです。

そんな中、私の中学校だけは、ある決断をしました。子供たちを広島に置いていては危ない、学徒動員で子供たちを駆り出すのなら「君は鍬取れ、我は槌、戦う道に二つなし」と学徒動員の歌にもあるように我々は鍬を取ろうではないか。それも国に尽くすことに違いはない、ということで先生方の尽力もあって私たちは「農村動員挺身隊」として出動することになったのです。

私たちの学校が農村へ出た理由が、もう一つあります。当時は、「科学教育特別学級」という特殊な学級があったんです。これは科学分野の英才教育を目的に東京と広島にだけ設置された特殊学級でした。昭和十九年暮れに編成され、二十年の初めに正式にスタートした学級の生徒たち、日本の将来を担うべき優秀な頭脳を空爆で失ってはならない、との理由で彼らは早々と比婆郡東城町に疎開しました。それが昭和二十年の七月九日です。

科学学級の子供たちを外に出すなら、普通学級の子供たちも広島から出そうではないか、というので心ある教官方と学校が動いて、私たちも農村動員に出動し、結果的に附属中学校の生徒は、ほぼ全員が原爆の被害を免れることになるのです。

動員学徒の碑の一部 (中区大手町一丁目)

原爆ドーム南側に設置。動員された学徒の働くようすが刻まれている

農村動員挺身隊として

「若い人は兵隊に取られ、老人ばかりで人手の足りなくなった農村で食料増産をすることはお国のためである」との動員命令書をもらって、私たち一年生は、引率教官とともに昭和二十年七月二十日、農村動員挺身隊として勇んで賀茂郡原村(現在の東広島市八本松町原、広島からの直線距離は約二十キロ)に出動しました。

そのころは町でも農村でも、食糧欠乏で食べることが大変な状況でした。そんな時期に百人近い中学生の受け入れ先を探し、食料増産のためとは言え、軍命令に反して郊外へ連れ出すというは苦衷の決断でしたが、それを決行したのです。

私たちは学校を挙げて原村に移住しました。広島駅から山陽本線八本松駅まで列車で行き、大荷物を担いで約四キロの道を、原村まで歩いて行きました。教順寺という立派なお寺には北組と南組、少し離れた真光神社は壁もない粗末な建物でしたが、ここには東組。三つの組が二か所に分散しての合宿生活に入りました。

真光神社 (東広島市八本松町原)

教順寺とは1キロほど離れている。屋根や壁は修復されたが、ほぼ当時のままの姿

その日から、持参したわずかな教科書などで夜は授業、昼間は農作業という日課が始まりました。近くの農家へお手伝いに行くのですが、炎天下の慣れない農作業は厳しく辛いものでした。畑仕事などしたことない町の中学生が、田んぼの泥の中に入って草取りをするのです。足は蛭に吸われるし、稲の尖った葉先が目を突きます。遠慮なく照りつける夏の太陽は強烈でした。

農家に手伝いに行くと、「小さいのにかわいそうに」と、おはぎやお握り、ふかし芋などをもらいました。それを宿舎まで持ち帰り、みんなでわけて食べるんです。村をまわって級友や先生の実家から少しずつ芋や麦や野菜をわけてもらい、大八車に積んで引っぱったり後押ししたりして持ち帰ったりもしました。食べ盛りの、百人もの子供の食糧を調達するのは大変でした。初めのうちは少しばかり米の配給もありましたが、最後には米などほとんど姿を見せなくなりました。大麦や雑穀がちょっぴりに大量のフスマ(小麦を粉にするときに出る皮のクズ。牛馬のえさなどにする)などが配給され、それを混ぜて炊いたものが主食でした。空腹を紛らわすだけの食物でした。芋入りの麦飯ならよい方でした。その麦たるや信じられますか?殻のついたまま、シッポがついたままの大麦なんです。一本や二本じゃない、ほとんどの麦にシッポがついたまま。とても食べられたものじゃないけど食べなきゃ生きていけない。これは現実のできごとだったのです。

そんな中で先生は、作業を進捗(はかどること)させるため、頑張った者には一時帰省を許す、というごほうびを考え出しました。私たちは家に早く帰りたい一心で、頑張って農家への手伝いに出動し、遂に私は帰省の第一陣に選ばれたんです。それが八月六日だったのです。私にはもう一つ別の命令が下されました。それは、広島市東千田町の母校留守部隊に連絡文書を届ける、という任務でした。

広島で殺された子供たち

農村への動員出動は一年生の全員ではありませんでした。このとき三十人ほどの仲間が体調不良などの理由で広島に残り、大学農園での農耕隊として組織されました。

原爆が落とされた朝、彼らのうち十九人は東千田町の学校に集合し、当直教官の点呼を受けたあと二列縦隊で近くの大学農園へと、民家が立ち並ぶ千田小学校近くの道路を行進中でした。そのとき原爆が炸裂したのです。

一年生三人が倒壊した家屋の下敷きになって亡くなりました。残りの十六人も全身やけどの重傷を負い、ほとんどが留年するか広島から出て行きました。附属中学校の一年生は、東千田町で被爆死した三人を含め十人の級友が原爆で亡くなりました。上級生や教職員を含めると、二十七人を原爆で失いました。

しかし広島市の資料によれば、原爆による中学生の死者の中に附属の生徒は入っていません。死者の数も、昭和四十三年の資料では中学一、二年生が五千八百四十五人。平成十八年の調査資料では五千八百四十六人と、少しずつ違いがあります。そのいずれにも、附属中学校の犠牲者は数えられていません。広島市全体の被爆死者数も、十四万人、プラスマイナス一万人、という極めて不確実なデータしか残っていないのです。

私は昭和二十年三月に広島師範学校附属国民学校(現在の広島大学附属東雲小学校)を卒業し、四月に級友八人とともに附属中学校に入学しました。一緒に小学校を卒業した男子組の級友三十五人のうち、ほかの中学に進学したほとんどが被爆死、または行方不明のままです。女子組三十五人に至っては、ほとんど全員が被爆死しました。

広島には「悲劇の中学一年生」という言葉が残っています。生き残った中学一年生は、私たちのほか修道中学や比治山女学校などのごく一部で、ほとんどが全滅したのです。

あえて言いますが、原爆で死んだのではなく、原爆で殺されたのです。原爆も落ちたのではなく、罪のない広島市民を殺すために落としたのです。原爆という兵器は軍事施設だけを選んで攻撃できるような、そんなものではないのです。

広島へ向かうB29

その日の朝、私たちは大豆や芋の弁当を入れたリュックサックを背負い、寺を出発しました。本当はもう少し早く出るはずでしたが、朝寝坊したのと、一行五人のうち一人の家が駅から近かったので「急ぐことはないよ」と、予定より遅く出発しました。途中で神社組と合流し八本松駅へと歩いていたとき、一機の飛行機が特徴あるブーンという爆音とともに頭上を通過して行きました。聞き慣れたB29爆撃機の音です。東から西へ、はるか遠くの広島方面に向かって飛んで行くのがわかりました。そのころは一機か二機のB29が広島の上空へ行き、クルッと向きを変えて引き返すのをよく見ていたので、「ああ、また来たな」と思いながら八本松駅に向かいました。

八本松駅に着いたのが八時ごろでしたか、ホームで私たちは、広島へ向かう下り列車を待っていました。軍事列車らしい貨車が先に入ってきて、乗る予定の列車は遅れていました。そして、そのうちに八時十五分を迎えるのです。

私は記憶していませんが、学友の一人が手記に遺していました。「突然、B29のものすごい爆音が響いて、頭の上をかすめるように機体が急上昇して行った」「これはおかしいな、と駅前の広場に行って空を見上げていた瞬間に空が光った」と。

私にはそこまでの詳しい記憶はありません。私はそのとき、ホームにいたと思います。駅のホームに立って、何気なく広島の方角を眺めていました。

原爆投下の瞬間

広島は、近くの山が両側から迫った谷間のかなた…… その方角で突然、ギラッと空が光ったのです。「えっ」と思った瞬間、眼もくらむように光った地点から私の立っている頭上まで、薄く広がっていた雲がパッパッパッと、すごい勢いで不気味なピンク色に変わって来るのです。あっ、頭の上に来たな、と思ったとたん、ズーンとものすごい衝撃を感じました。慌てて、かねて訓練していた通り、眼と耳を両手で押さえ、ホームに突っ伏しました。爆発音も聞こえたはずですが、強烈なショックしか記憶にありません。

恐る恐る首をもたげると、V字型の谷間から猛烈な勢いで湧き上がる入道雲のような巨大な白い雲が見え、その雲の中腹に二個か三個の白い落下傘が、ゆっくりと横に漂い流れていました。「どうしたんだ」「何が起こったんだ」と八本松駅は大騒ぎになりました。

もちろん誰にもわかるはずがありません。騒いでいるうちに、遅れていた下り列車がやっと来ました。大混乱のまま私たちは乗り込みました。私たち五人の中学生には、大人が一人つき添っていました。たまたま同期の永谷君の母親が宿舎に来ていたので、一緒に帰ろうということになったのです。

列車はゆっくりと動き始めましたが、八本松から四個目のトンネルを出て瀬野駅に入ったところで、ガタンと揺れたまま動かなくなりました。駅員が「列車はここで中止、ここから先には行けません」と言ってまわっていました。広島市の近く、海田市の火薬庫が爆発したのでは…… などの噂が飛んでいました。

空を見上げれば、燃え上がる炎と雲が更に大きく真っ黒い入道雲となり、次第にキノコ雲のような形に変わりながら、突き上がるように立ち昇っていました。間違いなく広島で何かが起こったのだと、少年の私たちでも確信に至っていました。

それでも私たちは広島へ行こうと決断しました。あの雲の下に我が家がある、父母がいる、母校があるはずだ。そのうえ私は、連絡文書を届けるという命令を受けている。当時の中学一年生にとって、命令は絶対でした。リュックサックを背負い直し、列車を降りて広島の方角へ向かって私たちは歩き始めました。

すでに午前十時ごろになっていたでしょうか。瀬野駅を出てすぐに橋があります。その橋の左たもとの民家から、切迫したラジオの声が聞こえてきました。男性の声で「こちら広島、こちら広島、広島は全滅、救援を請う。大阪さん、大阪さん、聞こえたら呼んで下さい」と、何回も何回も繰り返していました。私たちは顔を見合わせました。「広島は全滅」……覚悟を決めました。

逃げてくる人たち

旧山陽道、安芸中野の松並木まで歩くのに一時間以上かかったでしょうか。私たちは歩き続けました。そこで出会うのです。

何百人、何千人でしょうか、昔からの山陽道を広島方面から溢れ出て、道路を埋め尽くすように流れて来る異様な人たち。大人も子供も、男も女も、いえ、それすら区別つかないお化けのような人々の群れ。数えきれない人々が、一様に両手を宙空に差し出し、その両手の先からは包帯か長いボロ布をぶら下げたような姿で、全員がですよ、何千人もの人がスローモーション映像のように、ゆっくりと歩いて来るのです。

中野の出迎え松 (安芸区中野1丁目)

旧山陽道に沿って松並木が残る。向こうが広島市中心部方面

みんな泣き叫んでいたと思うのですが、私には、シーンとして泣き声一つ聞こえなかった、という記憶です。異形の人たちは声も立てずにバタバタと道に倒れ伏していきます。道路に積み重なって倒れた人たちと、静かに流れ続ける地獄さながらの群れのただ中を、私たちは逆の方向、広島の方向に向かって歩かなければならないのです。とてもたまりませんでした。

東大橋でのできごと

私たちは、ようやく東大橋のたもとまでたどり着きました。広島市の東の入り口です。そこまで来て私たちは仰天しました。正面に見える比治山の向こうからは猛烈な黒煙と炎が立ち昇り、橋の上は避難して来る人たちでびっしり。大人か子供か、男か女かも区別がつかないほどやけどで腫れ上がった被災者が、橋の上からこぼれ落ちるほどの大混乱でした。

東大橋 (南区大州1丁目付近)

広島市街地への東からの入り口のひとつ。向こうに低く見えるのが比治山

その東大橋の真ん中で私たちは、憲兵の一団に出くわします。全身火膨れで逃げ惑う人たちと違って汚れもなく、ピカピカの軍服に「憲兵」の腕章をつけ、誰一人、広島に入れるものか、と仁王立ちでした。私たちは、たちまち捕まりました。「中学生が、今ごろいったい何をしているのだ」と怒鳴りつけられ、その激しい剣幕に私たちは立ちすくむしかありませんでした。

すぐ脇で、自転車を押し肩から写真機を下げた男の人が、憲兵と喧嘩腰で言い争っていました。彼は「広島に入れろ」と押し問答していました。写真機を持ち、そんな勇気があるのは新聞記者だけだ、と思いました。しかし憲兵は数人の一団です。凄まじい怒号が聞こえたと思った瞬間、その人は自転車もろとも、橋の下を流れる猿猴川に投げ込まれていました。そののち彼がどうなったのか知るすべもありませんが、とても恐ろしく感じました。

憲兵は再び私たちに向かって「どこから、何しに来たのか」と聞いてきました。懸命に事情を説明しましたが、緊急事態の中、子供の言うことなど聞けるか、と言わんばかりの剣幕です。そのとき、つき添っていた永谷君のお母さんが私を突つきました。はっと思い出しました。ポケットには教官から預かった連絡文書がある。あの当時、東千田町の広島文理科大学は軍の重要施設に転用されていたはずです。となれば軍の施設内にある学校宛ての文書は公文書みたいなものだ……と、とっさに考えたのでしよう。おずおずと差し出した連絡文書を一目見た憲兵は「よし通れ、気をつけて行け」と急変したのです。

やっと許されたので、橋の上を広島の町に向かおうとしたとき、幼い姉妹が現れたのです。小学校低学年くらいのお姉ちゃんが小さな女の子の手を引いて、群衆の中からよろよろと歩み出て来たのです。二人とも顔は大やけどのため風船のように腫れ上がり、それでも目と口の部分が少し窪んでいて、何か言っている声が、かすかに聞こえるように思えました。霞の中から湧き上がるように現われた二人は、ゆっくりと私の右横をすり抜けて行きました。お姉ちゃんが妹に小さな声で「しっかりね、しっかりねっ」と繰り返し励ましているように私には思えました。現われたときと同じように二人はまた、群衆の波に飲み込まれ消えていきました。万が一にも、あの二人は生きてはいないでしようね。でも何とか生きていて欲しい。決して忘れられない場面です。

時刻はもう、午後三時か四時近くなっていたでしょう。比治山の向こう側は煙と炎が燃え盛り、空にはキラキラと細かい紙切れが舞っていました。

燃える市中を通る

東大橋西側の民家の屋根はすべて崩れ落ち、家屋全壊と見えました。橋を渡ったところに交番があります。私たち六人は相談をし、それぞれの自宅と家族を確認することにしました。私の家は出汐町、笠間弘丈君は近くの旭町、高田勇君は鉄砲町、西川亮君は牛田町、西川廉行君は五日市町、永谷君のお母さんは皆実町でした。みんな安全なルートを通って帰ろう、預かっている連絡文書は落ち着いてから母校へ届けようと決め、その場で解散となりました。

そのあとは、それぞれの道筋をたどって自宅へ向かったと思うのですが、私の記憶はそこで途切れるのです。比治山の陰になっている段原を通って出汐町の自宅に向かう道は三本ありますが、そこを通ったという記憶がなく、悲惨な状況の真っただ中を歩いた記憶ばかりなのです。東大橋の北に大正橋があり、そこから比治山線の電車通りを西へ向かうと比治山橋に出ます。その橋から比治山の西側を南下する道筋は、原爆前の私の通学ルートでした。恐らく私は、級友の誰かと一緒に比治山橋まで出て、そこから通学ルートを逆に進んで出汐町の自宅へ向かったと考える方が、私の記憶とピッタリ一致するのです。

防火用水槽の中に、白蝋のようになった人間がビッシリと詰まっている状況や、一面の焼け野原に散乱する数え切れない黒焦げ死体、あちこちでまだ燃え盛っていて熱気が迫って来るありさま、これは段原筋を通ったのでは残るはずがない記憶です。

今もって私は、比治山下から電車通りを比治山橋をへて出汐町に向かうルートで帰宅した、と自分で自分を納得させています。たぶん比治山橋まで同行したのは旭町の笠間君と五日市の西川廉行君でしょう。笠間君は私と同行して帰宅、西川君はそこから、広島市内を東から西へと横断しました。西川君は長文の「広島市内の横断被爆体験記」を、平成十三年発行の私たち学年の手記集「わが昭和史」に掲載したまま、平成十九年九月に急死。これが文字通り彼の遺言となってしまいました。

父母との再会

私の自宅は出汐町と旭町との境で、国鉄宇品線、上大河駅のすぐ近くでした。着いてみると家の屋根は抜け落ち、玄関の間と四畳半の茶の間だけがかろうじて残っていました。父はガラスの破片を全身に受けて血まみれ。母は台所から爆風に吹き飛ばされて顔面を強打し、顔が大きく腫れ上がってお岩のような面相になっていました。そんな最中に、帰って来るはずのない私が現われたので両親は仰天していました。

その状況に私はへなへなとなりましたが、手短に事情を説明し合い、まず今夜をどう過ごすかを相談し、どうしようもないので野宿に決めました。食べ物は壊れた家の中から探し出すこととし、家の前の消火栓が壊れて水が吹き出していたのをさいわいに、「水さえあれば」と割り切りました。噂が飛び交い「米軍機がガソリンを撒いて火をつけたのだろう。また来るぞ、気をつけろ」。それなら防空壕が必要だが、我が家のものは床下の穴ぐら、浅く穴を掘って畳二枚を被せただけでは全くの役立たず。というわけで、近くの学友宅の立派な防空壕に潜り込んで、被爆直後の一夜を過ごすことにしました。

焼け野原の中を学校へ

まんじりともせず、明くる朝が来ました。近くの大河小学校から、煙が上がっていました。遺体を荼毘に伏す(火葬する)煙でした。猛烈なにおいですから、何をしているのかすぐにわかりました。明るくなってから、家の前にあるレンコン畑の葉が焦げ、チリチリになっているのに気づきました。前の家の表札が、黒い文字だけ焼け抜けていました。

「何だ、これは」と私たちは異常に気がつき始めました。広島のあちこちに、バラバラと爆弾が落ちたのではないらしいぞ、ということです。どうやら町中が一挙にやられたのだ、ということだけは見当がついてきました。

火は少し治まってきたように思えました。比治山の向こうの煙が、昨日ほどではなくなっていました。私は家にあるたった一個の鉄カブトを父から借りて、 しっかと頭にかぶり、足にはゲートルを巻き厳重に身仕度した上で、連絡文書を持って東千田町の学校に報告に行くことにしました。正午は過ぎていたと思います。

新井さんの日記帳

1945(昭和20)年月5日、6日のページ (新井さん提供)

出汐町の自宅を出てしばらく歩くと、比治山のふもとに陸軍通信隊という部隊がありました。無線通信の訓練部隊です。その脇の細い道を北に向かうのが、いつもの私の通学路です。瓦礫を踏み越えながら比治山橋に出ました。そこまでの間は焼けていませんでしたが、目の前は完全な焼け野原でした。ふと南の方角を見ると、似島のきれいな三角形の山が見え愕然としました。かなたには、己斐の山も間近に迫って見えるではありませんか。市内の焼け野原からは、あちこちで煙が上がっていました。

橋を渡ると馬が一頭、四本の脚を宙に突き上げて倒れていました。馬の腹はパンパンに膨れていました。道路には瓦礫が残っているものの、焼けるものすべてが完全に焼け尽きているからか比較的容易に通ることができました。阪神大震災のときも全く同じ状況で、ああ、原爆のときと同じだな、と思ったものです。

焼け野原では、不思議なことに遺体をあまり見ませんでした。比治山橋から昭和町の通りを附属の北門に向かって歩いて行き、今の東千田公園……広島文理科大学と広島高等師範学校、附属中学校、附属小学校を囲む構内に入る一番近い門、大学の北門に近づきました。そこで私の足が止まりました。

門の前に一枚のムシロがあって、その下に死体が転がっていました。焼け焦げて真っ黒になった足なのか手なのか、ムシロから突き出ていました。誰かがムシロを被せたのですね。黒焦げ遺体の印象は強烈でした。

学校の被害

そこにあるべきはずの母校は燃え尽きて、門の内側は何も残っていませんでした。焼け跡に立っていたのは、文理科大学の赤レンガ造りの建物と附属小学校のコンクリート校舎だけ。敗色濃厚になった昭和二十年でも図画工作、農業、工芸、音楽などの授業がありましたから、焼け跡は旋盤やピアノの燃え残りなど、瓦礫の山になっていました。その向こうには特徴のある日赤の建物が、まだくすぶっているように見えました。

旧広島文理科大学本館 (中区東千田町1丁目)

被爆建物。広島大学が二部などを残して移転後、東千田公園の中でわずかに被爆当時の面影を残している

そのとき、焼け跡で私は上級生に出会ったのです。おそらく科学学級四年生の辰巳健二さんだったのだと思います。被爆の瞬間まで科学学級の四年生だけが、教室で大学教授の授業を受けていました。一瞬のうちに校舎が倒壊して全員が生き埋めとなり、二人が死亡したのです。そのとき級長だった辰巳さんは、脱出した級友を引率して比治山まで逃げ、そののち一人だけ戻って焼け残った大学の一室にいた教官に報告。その後、県北の東城町に疎開していた科学学級の本隊にも報告に行ったということをあとで知りました。

文理科大学の赤レンガの建物の前に、数人の人影が見えました。玄関前にテントが張ってありました。小走りに駆けて行き、「附属中学校の教官殿はおられませんか」と叫ぶと、「大学の玄関脇の部屋に誰かが詰めているから、そこに行って聞け」と教えてくれました。私は正面玄関の階段を昇って、焼け落ちた内部で人の声がする右側の部屋に入り、挙手の敬礼をして叫びました。

「広島高等師範学校附属中学校一年北組生徒、名列番号一○二番、新井俊一郎、動員先の賀茂郡原村から連絡のため到着しました。本部の教官殿はおられませんか」。

「おお」と答える先生がいました。満窪鉄夫教官でした。私は連絡文書を差し出しました。 中学一年生の私は、大事な命令を忠実に成し遂げた一人前の軍国少年でした。

のちになって、附属中学校の焼け跡から、教官三人、同級生三人、助手二人ほかの死体が発見されたそうです。しかしそんなことは知らないまま私は立ち去りました。そのあとどうやって家に帰ったのか、全く覚えておりません。周辺の状況も記憶に残っていません。

次々と亡くなる友人

一緒に帰省していた笠間君が家に飛び込んで来ました。「君の同級生で、一中(県立第一中学校。現在の国泰寺高校)に進学した新久和俊君が、全身やけどで自宅にたどり着いたが駄目らしい」というのです。家が近いので、すぐに新久君の家に駆けつけました。報せは本当でした。彼は顔を風船のように腫れ上がらせたまま、「悔しい」の一言を残して、家族に見守られながら息を引き取ったそうです。

横たわる亡骸の枕元で、彼のお母さんが言いました。「新井さん、この仇はきっと取って下さいね」。私は泣きながら「必ず、必ず…… 」と答えるのが精一杯でした。しかし、お母さんとの約束も果たせず彼の仇も取れないまま、戦争は終わってしまいました。

近くに住んでいた小学校時代の親友の山崎時男君が、いくら待っても帰って来ないという知らせが届きました。かつての級友たちの行方不明の知らせは、次から次へと入って来ました。小学校時代の恩師の早瀬完一先生も、疎開児童の家族と連絡をとるため広島に戻っており、登校途中で行方不明になったままとのことでした。

広島師範学校附属小学校年生の集合写真

奥左端が担任の早瀬先生。後列右から二人目の児童が新井さん(新井さん提供)

敗戦前後のこと

翌日から私は寝込みました。熱が出て体がだるく、食欲がないまま二、三日を寝込んで過ごし、指示された日までには動員先に戻れませんでした。今から考えれば、軽い放射能障害にかかっていたのでしょう。

八月十二日になってようやく体調も回復し、父が入手していた罹災証明書で切符を手に入れて原村に戻りました。母が宇品線で広島駅まで送ってきて、いつまでもハンカチを振って見送ってくれました。

宿舎の寺に帰り着いたとたん、大勢の仲間に囲まれ「広島はどうなったのか」と尋ねられました。答えるすべがありませんでしたが、皆もおおかたの様子は察しているようでした。原爆の明くる日、全員を集めて教官が「諸君は自分が孤児になったと覚悟せよ」と訓示したそうです。緊急連絡で飛び帰ったのか、何人かの友の姿が消えていました。

十三日に、一緒に広島へ帰っていた高田勇君が宿舎に戻って来ました。彼の両親もお兄さんも亡くなってしまったことを、私は初めて知りました。そして十五日、敗戦の日を迎えます。現地の農協前広場で、ラジオの玉音放送を聞いたと記憶しています。

附属中学校は国立学校であり、科学学級という国策学級も抱える特殊学校でした。占領軍が来たら学校は取り潰されるかもしれない、との危機感が学校全体に溢れていました。

しかし原爆と敗戦で戦争は終わったのだから、とりあえず現在の動員体制を解除しようと決まりました。八月十八日早朝、三人の教官引率のもと、全員が一斉に宿舎の教順寺と真光神社を引き払い、朝の六時前に八本松駅から汽車に乗って広島駅に戻り、駅前広場で教官から「九月一日、東千田町の附属小学校に集合せよ」との命令を受けて解散したのが、私たちの昭和二十年の八月でした。

私の一家は、八月十八日の夜、手に入れていた羅災証明書で汽車に乗り、両親の故郷である埼玉県の秩父へ難民として逃げ帰りました。広島には親戚も知人もなく、敗戦直後の厳しい食糧難を生き抜くすべもなく、食べ物もわけてもらえず、頼りになる友人もいませんでしたから、これはもう生きては行けないと思ったのです。

再び広島に戻ったのは十一月十五日でした。

転々とする学校

九月一日の再集合には、上級生を含め、わずかな人数しか集まらなかったようです。日本は戦争に負けて占領され、広島は原爆で壊滅して焼け野原。食べものはないし住む家もない。広島にはもう住めない、と多くの仲間が転校して去って行きました。

級友の吉本幹彦君が日記に残しています。

『学校では附中生徒全員が、附属国民学校の工作室だったところに集まり、生徒の家庭の損害状況と現住所を紙に書いて先生に提出した。主事(校長)先生の訓話があり、そのあと、学年別になって各々その担任の先生から今後の方針についてお話を伺った。我々は九月三日の夜、八時ないし七時半までに原村(寺と神社)へ各自で行くこと。そのときには寒さに向かう支度をして行くこと』

一年生は、動員先の宿舎であった原村の教順寺と真光神社での合宿生活に戻り、何とか授業を再開したものの食糧事情が厳しく、連日のように原村の陸軍演習場を耕して「賀茂農場」とするため、開墾作業に汗を流す毎日が続きました。そこではすでに怖い上級生たちが先着しておりました。

四年生は、原村の公会堂と呼ばれていた施設と、演習場に隣接していた旧陸軍船舶輸送部隊(暁部隊)の北部と南部の両兵舎をもらい受け、宿舎兼教室として合宿生活に入り、授業と開墾作業に従事していたのです。

十月ごろからは、真光神社で暮らしていた一年東組も、壁もないような神社での越冬は不可能との先生方の判断で、神社から教順寺に合流。かくて初めて一年生全学級がそろうことになりました。原爆で家族と校舎を失い、敗戦後の餓死寸前とも言える食糧難から宿舎に帰って来ない生徒、広島を諦めて他県他校に転校する者続出のため生徒数が激減したこともあって、お寺に一年生が合流できました。

のちに私たち一年生も合流することになる、陸軍船舶輸送部隊の暁部隊の旧兵舎とは、有名な映画「真空地帯」に見るような、ワラ葺き屋根の長屋造りで、真ん中に土間の長い通路が通り、その両脇の一段高いムシロ敷きの場所に兵士たちが寝起きするようになっていました。その南部兵舎の四棟に生徒と先生が、それまでの陸軍兵士と入れ代わって住み着き授業も受けるという、まさしく難民生活そのもののような合宿暮らしが始まったのです。

ある日、一年生も呼び出されて南部兵舎で朝礼がありました。戦争も終わったというのに習慣なんでしょうかねえ、上級生がラッパを吹いて号令をかけて集合。校長先生から「負けずに頑張ろう」と訓示がありました。正直、「これからどうなる?」と不安でいっぱいでした。

寒さとひもじさに耐えて

十一月十九日、私は原村の教順寺の仲間と合流しました。秩父から広島に、猛烈な敗戦後の混雑列車に詰め込まれて戻ったのです。父の体調がやや好転したことが理由です。原村での生活は、予想以上に大変でした。今の時代からは想像もできないでしょうが、学校とはとうてい呼べないありさまで、私たちはのちに「流浪の民か難民か」と自嘲したものです。とにかく毎日を何とか生きていくことから始めました。食べることが最も重要な課題だったのです。

必然的に授業はそこそこで農場に作業に行くことが多くなります。旧陸軍演習場を開墾した賀茂農場、それを大学農場へと名を変えた土地での開墾作業などが中心でした。

どんどん寒くなっていき、越冬準備の必要に迫られました。先生方の決断で、全員が一度帰宅し、冬支度を整えてから再び集まることになりました。

教順寺 (東広島市八本松町原)

本堂は当時のもの。2000(平成12)年、疎開していた同窓生が境内に感謝の記念碑を建てた

十二月一日、なかなか買えない汽車の切符を、学校側の努力もあって何とか手に入れ、全校生徒が一斉に帰宅しました。原村に戻ったのは翌日。たった一日だけの一時帰宅でした。そして全校生徒がそろった十二月二日、苦難の続く合宿越冬体制に突入したのです。

十二月十四日、私たち一年生は、合宿中の教順寺から南部兵舎に布団などの生活用具を運び込んだのち冬期休暇に入りました。原爆直前に来てお世話になった教順寺へお別れと感謝の挨拶を終え、大荷物を担いで帰宅し長い冬休みに入りました。

昭和二十一年になる

大変だった年が終わって迎えた新しい年、昭和二十一年一月二十二日に長期休暇を終え原村に集合しました。翌日、南部兵舎に附属中学校の全校生徒と先生が集まり、そろって三学期の始業式が行なわれました。

しかし板壁一枚だけ、隙間だらけで寒風が吹き抜ける兵舎は、我慢の限界を越える環境でした。たちまち各所の板壁が剥がされて焚火で燃やされ、軍隊から払い下げの毛布は奪い合いとなり、軍隊が放置して残した馬もガチョウも、あっと言う間に食糧となって消えました。米の飯など出るはずもなく、まず食うこと、生きること、これが私たち最大の目標でした。手当たり次第、食べられそうなものは全部食べました。鉄道草からペンペン草のような雑草までみんな刈り取ってきて汁に入れました。味噌もないから塩だけ。何か得体の知れないものも混ざっていて色が濃く、私たちは雑巾汁と呼んでいました。大豆の絞りかすやフスマと呼ぶ小麦カスならご馳走でした。寒さと餓えで本当に死にそうでした。原村の旧陸軍兵舎に集結して再開した学校は、学校としても人間としても、生きるか死ぬか、存続できるか消えるかの瀬戸際にあったと言えるでしょう。よくぞ生き延びたものよと思います。

厳冬の通学

原村南部兵舎での越冬生活は、とても長かったように思えてなりません。体の弱い父が心配して訪ねて来ました。一本の茶筒を抱えていました。中には煎った大豆が詰まっていました。これを一人でこっそり食べるわけにはいきません。ボリボリと意外に大きな音がするのです。困ってしまいましたね。

学校側としても、食い盛りの少年何百人を抱えての集団生活は、とっくに限界を越えていました。かくて、学校の再移転か通学しかない、との最終結論に至ったのです。

二月四日、いったん二日前に、家財道具を抱えて帰宅した全生徒が、この日から定期券による通学を開始しました。山陽本線の八本松駅から深い雪と霜柱の道を、軍隊払い下げのドタ靴を引きずって、凍えながら歩いて原村の南部兵舎まで通い始めたのです。自宅からでは直線距離にして約二十キロ、八本松駅から兵舎までは約五キロありました。

小さな一年生が軍隊払い下げの大きな革靴を履き、一時間半かそこらをかけて駅から歩くのです。両手足ともひどいしもやけにかかるし、先生手作りの黒板を使っての授業もそこそこに、大半は近くの大学農場での農作業でした。昼になると、ごほうびとして焼き芋かジャガ芋、ときには煮物が出るのが唯一の楽しみ。弁当なんて、そんな立派なもの持って来れない者が大部分でしたから。

汽車通学は、それこそ必死の思いでした。猛烈なぎゅうぎゅう詰めの汽車通学です。窓つき客車なんてめったに乗れず、大抵が荷物運搬用の貨車。牛馬用の屋根つきなら幸運な方で、石炭運搬用の屋根なし貨車がほとんどです。冬の最中に吹きさらしの貨車で、一時間以上の汽車通学は殺人的です。それでも乗れない者は、機関車の炭水車(機関車の後部に連結された、燃料の石炭と水を積んだ屋根なし貨車)にしがみつくのです。

炭水車の上に乗ると、陸橋の下やトンネルを走るときが最大の危機。トンネルでは煤煙のため窒息しそうになったり、陸橋で額を強打しても助かった強運の友人もいました。デッキにぶら下るのは当たり前でした。瀬野駅から八本松駅までの線路は急勾配で、後押し機関車が列車の最後尾を押しながら線路を登るのです。ものすごい揺れと煙と四か所のトンネルをくぐる。これが怖かった。よく死者が出なかったものだと、幸運に感謝しています。

学校が再び移転

賀茂郡西条町の吉土実に廃校になった小学校の校舎があり、学校側と町長との交渉が成立。その校舎に南部兵舎から荷物を運び込んだのち、三月六日から西条町での学校生活が始まりました。広島の校舎を原爆で失ってから、私の学校は、まさに流転の日々でした。「附属は廃校」「五日市に移転」なんて噂が飛び交っていましたから。

空き家になっていた吉土実小学校の建物は一部二階建てで、窓はガラス一枚もなし。机や椅子もない。仕方ないので最初は床に座っての授業でしたが、それでも本格的な学校の校舎です。涙が出るほど嬉しかった。あとは、父兄団(今のPTA) や先生方の知恵と努力で、あちこちから調達してきました。自宅や幼稚園、どこかの青年学校から椅子や机を運び込み、あとは自分たちで作りました。ガラスのない窓には、みんなで厚紙を張りました。板切れに墨を塗って黒板を作り、裏紙を使ってノートにする。教科書も教材もやっと謄写版(簡易印刷の方法、蝋引きした原紙に鉄筆で文字を刻み、インクローラーで印刷する)で印刷できるようになっていました。

私たちは西条におよそ一年通学しました。やがて四月になって二年生に進級し、新しく一年生が入学して来ました。科学学級も最後の新一年生が入って来ました。しかし彼らは、広島の附属小学校で入学式を挙げ、一、二年生とも広島で授業を始めました。

ようやく学校らしい体制が整いはじめ、備品もそろって授業も次第に軌道に乗り、運動会まで盛大に開催されるという吉土実時代ですが、あとはいつどうやって広島の東千田町の学校跡地に復帰するかという、大問題が残っていました。

やっと広島に復帰

昭和二十二年一月十五日、広島市東千田町の附属中学校跡地に二棟のバラック校舎が完成し、雪の積もった校庭で、全校生徒と教官、復興に尽力した父兄団の代表も出席して復帰式が行なわれました。原爆で二十七人の生徒と教職員、および明治時代からの校舎を失いましたが、一年半後ようやく学校が元の場所に戻ったのです。

バラックでありながら二棟の新校舎は、まるで御殿と見紛うほどに輝いて見えたものです。その建築中の写真が、発見され保存されています。あの何もかも物資不足の時代に、写真というのは貴重品でした。私たちの入学写真もありませんし、小学校では修学旅行も卒業写真もありませんでした。被爆後に私たちは、いったい誰が同級生なのか、被爆死した級友の名前さえ、当分のあいだ全くわかりませんでした。学籍簿などは焼失してしまい、新入生名簿も私たちには配られていませんでしたので「ないない尽くしの昭和二十年四月入学組」と、悲しく自分たちを呼んでいます。

放射能と被爆者

これまで私は四度のガン手術を受けました。父母は原爆の爆風により大けがをしましたが、放射能障害の症状は出ませんでした。自宅が比治山の陰にあったからと思われます。私はしかし、当日は段原大畑町と比治山下付近を、翌日は比治山橋から東千田町付近を歩きまわりました。直後には、軽い放射能障害と思われる症状にも見舞われましたし、何らかの、と言うか、かなりの放射能の影響を受けていた、と考えるべきでしよう。

私のガンのことですが、昭和五十九年に右腎臓ガンと胆嚢ポリープを全摘出。平成十四年に左腎臓ガンを部分切除。同年秋に上行結腸ガンを部分切除。そして平成十八年に前立腺ガンの手術、と合わせて四回のガン手術を受けました。被爆時に一緒に行動した級友は、「新井のガンは多発性ガンだ」と言います。そうかも知れない、と私も思います。腎臓ガン発症の確率は全部のガンの中で一パーセントだとか。左右の腎臓が両方ともガンになるのは非常にまれで、このことから考えても異常です。

いま私は語り始めました

おおかたの被爆者は、原爆と自身の体験について多くを語りません。全く口を閉ざしたままの戦後、という人も多いのです。しかし私たち、かつての中学一年生も七十五歳を越えました。孫ですら成人に近づいたいま、可能な範囲で孫たちに語り残し、未来を担う子供たちに伝え残したい。いま遺言として残しておかなければ、と思うようになりました。

きっかけは、母校の後輩たちに、その昔、同じ学年・同じ年齢だった先輩として、自らの体験を語り、後世に語り継いで欲しいと願ったことに始まります。

私が語る理由は二つあります。その一つは、被爆した者としての怒りです。まず広島の、次に日本の、そしてアメリカを初めとする世界各国への苛立ちと怒りです。原爆の被爆者のほかにも何百万人という膨大な犠牲を払って、私たちは戦争の無意味さと悲惨さを学んだはずです。戦争なんか永久に止めようと誓ったはずです。

そこから得たものは、絶対の平和だったのではないのですか。それをきれいに忘れ去ったのですか。歴史から過ちを学ぶということこそ、歴史を学ぶ意義ではないのですか。

守るべきは日本でもアメリカでもない、人類であり、世界であり、地球であり、私とあなたと子供たちの未来ではないのですか。

もう一つは、その怒りを本当に理解してもらえそうなのは、いまの子供たちだけではないか、という思いからです。子供たちに語ったわずかな経験からですが、みんな素晴らしい眼をして、りんとした眼差しで、語る私へ視線を注いできました。反応も質問も感想も、凄味すら感じられました。世界中の地獄を全部集めたようなヒロシマだった、との表現も理解してくれました。

歴史は繰り返す、という格言があります。過ちの歴史から学ばないならば、歴史の真実と過ちを知らない人ばかりが世の中を動かすならば、再び同じ過ちの歴史を繰り返すことになるだろう、という意味です。少なくとも、真っ白で純粋な心を持つ子供たちが、真剣に聞いて学んでくれるならば、誤った歴史を再び繰り返す危険はいくらかでも少なくなる、と信じたいからです。

(二〇〇七年十月二十九日宇品公民館で 聞き手 坂谷照美・清水京子・谷川陽子・渡辺道代)

|

はじめに

4ヶ月前

はじめに

4ヶ月前

遺言「ノー・モア・ヒロシマ」未来のために残したい記憶 第一集

4ヶ月前

遺言「ノー・モア・ヒロシマ」未来のために残したい記憶 第一集

4ヶ月前

「B29エノラ・ゲイによる原爆投下」 第一集

4ヶ月前

「B29エノラ・ゲイによる原爆投下」 第一集

4ヶ月前

「B29エノラ・ゲイによる原爆投下」 第一集

4ヶ月前

「B29エノラ・ゲイによる原爆投下」 第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

「廃虚の街に母をさがして」 加藤浩さんに聞く第一集

4ヶ月前

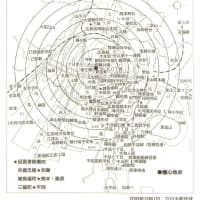

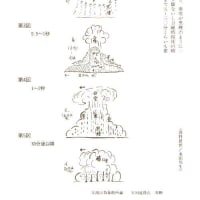

原子爆弾爆発時の状況 第一集

4ヶ月前

原子爆弾爆発時の状況 第一集

4ヶ月前