【衝撃】ゼロ戦に投入された技術がヤバイ!米国が解体しても解明できなかったゼロ戦の秘密とは!【ゾクゾク】【ぞくぞく】

私も以前、飛行機愛好会に入っていたんでエアロスバル180やったかな・・・

所有者の一員でした。そこで多くの事を、戦中戦闘機乗りの方々に習いました。

30年前の話です。はい!正直何も理解出来ませんでした。

今静電気対策の仕事をしているから分かるゼロ戦の凄さ!

ズバリ多気筒エンジンのゼロ戦の静電気対策で作られている可能性が高い

超々ジュラルミン!導電抵抗が低く熱拡散が高い!

しかも当時から軍事規格の厳しい基準があった。現在で言う(JIS規格)

アメリカのグラマンでしたかね・・・凄かったと言えば良い訳なんですね・・・

日本のゼロ戦の技術今でも沢山生かされてますよね・・・

とても役に立つ資料がありましたので・・・

お借りしました!!

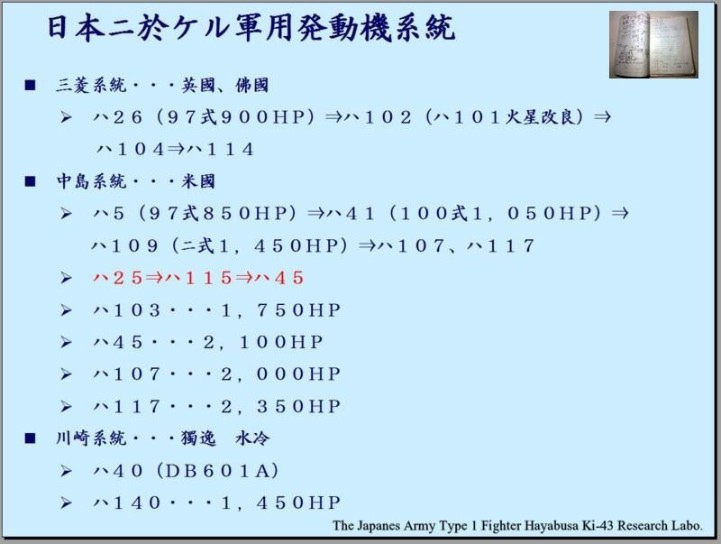

日本軍用機の発動機の系譜

http://home.f04.itscom.net/nyankiti/ki43-sub3-engine1.htm

下記の図は陸軍兵科乙種幹部候補生のノートをそのままにスライドにした資料

「日本軍用機系統」です。

後年の関係者・研究者が纏めたものではなく当時の軍部での各社の発動機系統に関する認識・教育ついて

初出の資料となりとても興味深いものです。

なお、このノートの持主は主に二式単座戦闘機鐘馗の整備に係わることになります。

原文ママに記載しておりスペック等について疑義があろうかと思いますがオリジナル故、

容赦をお願いいたします。このように中島系統の発動機は米国系として教育・認識されており、

隼発動機の系譜は米国系ハ25系統に連なる発動機でした。

|

■一式戦闘機「隼」発動機(エンジン)概説

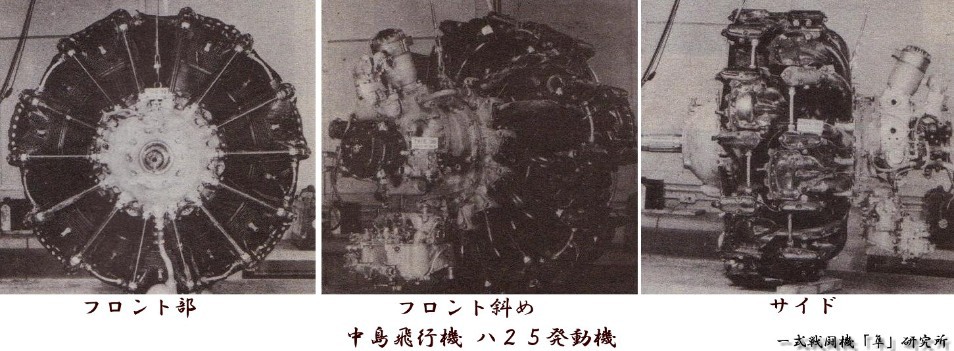

隼には中島飛行機の14気筒複列空冷星型発動機を搭載しました。

よく米国の模倣であるとされるのですが、当時は世界的に空冷発動機の時代であり、

世界標準としてライト社やプラット・アンド・ホイットニー社の技術が各国で模倣されていました。

米国製発動機の源流は欧州製の模倣ですから、当時の状況からハ25(栄)発動機は模倣と言うより

世界標準に準拠し日本独自に発展させた発動機という表現の方が良いのではないでしょうか。

なお、現在の復元というよりファブリケーションモデル(工業模倣品という意味)での隼及び

零戦にはプラット・アンド・ホイットニー社のR-1830-94ツインワプス(DC-3輸送機に使用1,650hp)や

ライト社のR-2800 ダブルワスプ(F6F等に使用)が使用されており、

発動機の重量とバランスを取るために尾部に150Kg程の錘を載せるというアンバランスな

構造を取らざる得ない機体構造となっています。

本家のハ25(栄)発動機はR-1830よりも一回り小さく(発動機直径で110mm程小さい)、

また、120kg軽いのでR-1830は隼の純正のカウリングサイズに入れることができません。

中島飛行機の発動機がいかに小さかったかが判ります。R-1830の排気量は1830キュービックインチ

つまり30リットルなのですが、ハ25は28リットルで排気量も小ぶりとなります。

復元隼や零戦はカウリングの成形に苦労しており、とうしても頭でっかちとなって不恰好となります。

それをオリジナルの機体としてムック本に紹介される現状には残念な感があります。

なお、ハ25(栄)オリジナル発動機に米国製のプラグや艤装類(パーツ)が

そのまま付いてしまうことはご愛嬌となります。

TAIC(米海軍航空情報部)レポート№12 調査及び実戦での検証で得られた日本陸・海空軍の発動機開発の状況 1944年10月 |

■隼への搭載発動機の種別と呼称

ムック本では一式戦闘機「隼」及び零戦の発動機について各々のタイプの違いにより搭載している

発動機の名称がそれぞれ違うことから構造が異なる複数種類の発動機を搭載しているように

感じてしまうと思います。しかしながら、実際は同系列の1種類の発動機であり、

発電機、ポンプ類、過給器やエタノール噴射等の補機類の付加種類や減速機構造の相違による

バリエーションにすぎないのです。

隼に搭載された発動機については陸軍名称、正式名称、海軍名称、陸・海軍統一名称の

四つがあるため、混同されることが多々ありますので、下に整理をしておきます。

一番生産され使用された発動機ですので、この整理について思い出していただけると良いと思います。

もっとも、マニアの間では陸・海軍機を問わずこれらのシリーズを単に“栄”と呼んでいます。

なお、陸軍のパイロットである空中勤務者や整備を担当する地上勤務者からはもちろん

陸軍名称で呼ばれますが、発動機や機体の取扱説明書では正式名称で書かれており、

資料を確認する際にこれもまた紛らわしい所があります。なお、統一名称のハは発動機を現し、

3は複列14気筒であることを現しています。

(1) 一型

陸軍名称 : ハ25発動機

正式名称 : 九九式九五0馬力発動機

海軍名称 : 栄12

海軍略号 : NKIC

統一名称 : ハ35-12型

(2) 二型

陸軍名称 : ハ115発動機

正式名称 : 一式一一五0馬力発動機

海軍名称 : 栄21

海軍略号 : NKIG

統一名称 : ハ35-21型

(3) 三型

陸軍名称 : ハ115Ⅱ発動機

正式名称 : ニ式一一五0馬力発動機

海軍名称 : 栄32

海軍略号 : NKIF-S

統一名称 : ハ 35-32 型

■ 発動機構造

ここでは、「中島飛行機発動機写真帳」、「発動機工技教程(案)(九九式九五○馬力発動機)」

昭和17年7月陸軍航空整備学校、「飛行学生用零式艦上戦闘機(二一型)整備術教科書」

昭和18年2月大分空 桃田大尉及び「一式戦闘機説明書」昭和17年1月陸軍航空本部や

中島飛行機発動機史中川・水谷両氏の共著酣燈社1983年)、

「栄発動機(ニ○型)部品明細」昭和19年2月27日、陸軍兵科乙種幹部候補生のノート)を

読み解きながら栄発動機について今まで語られていなかった発動機運動動作以外の部分も含めて

具体的にその構造を解説をして行きます。

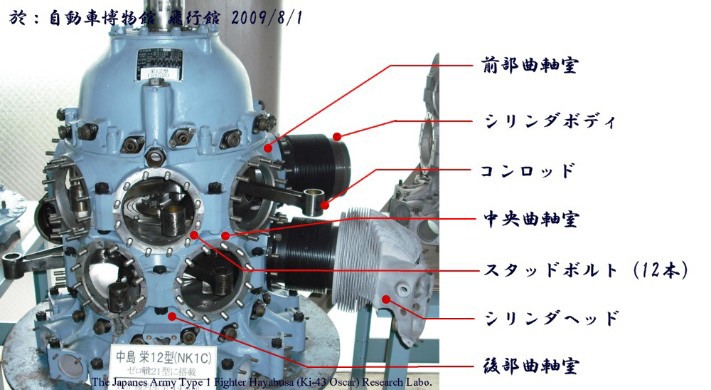

(1) 前部構造

① シリンダ

シリンダはシリンダヘッドおよびシリンダボティからなり、シリンダヘッドは

アルミニュウム合金鋳造で出来ています。シリンダヘッドには冷却フィンを埋め込んでいます。

シリンダボティは窒素鋼鍛造品でシリンダ内面は窒化して強化してあり、

外周に削形成した冷却フィンを持っています。シリンダヘッドをシリンダシリンダボティに

螺込して一体化しています。

この一体化したシリンダは熱放熱効果を目的に黒色エナメルを焼き付けています。

したがって、プラモデル等で発動機を再現する際にはシリンダ部は黒色が正しいことになります。

|

シリンダが前部7個、後7個互い違いにクランク室に12本のスタッドボルトで取り付けがされます。

スタッドボルトを使う構造は1980年中盤までの空冷ポルシェ発動機と同じ構造です。

なお、クランク室はジュラルミン鍛造製であり、前部・中部・後部に分割され、

リーマーボルトにて正確に組み合わされています。

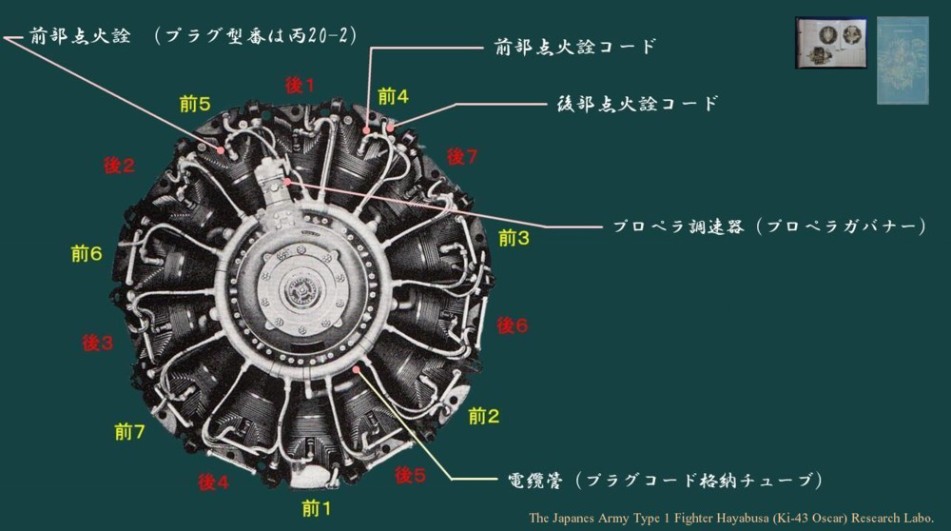

シリンダ番号は前列最下部を前1番として回転方向に順次前2番、前3番と呼称し、

後列は最上部を後1番として回転方向に順次後2番、後3番と呼称します。戦記物で

発動機始動前にオイルシーリングが不完全なため下部シリンダに溜まったオイルを抜くため

「1番の点火詮(プラグ)を抜き潤滑油を落とした」とされるのはこのシリンダ番号の事を指します。

なお、回転方向とは空中勤務者から見て(発動機後方から)ということになりますので、

下の写真での番号付で間違いありません。また、互い違いとなって埋め込みされている

前部シリンダと後部シリンダですが、後部シリンダを空気で冷却するため、導風板を使用しています。

導風板はジュラルミン製、やはり黒色エナメルを焼付けています。

栄12型発動機 |

②ピストン、コンロッドとパワープラント

このシリンダーの中に内径(ボア)130mmのジュラルミン鍛造ピストンがコンロッドに

繋がれてシリンダボディ部を150mm上下する(ストローク)行程をもっています。

このように、シリンダーボア(内径)よりピストンストローク(行程)が長いので、ハ25(栄)

発動機はロングストローク・発動機なのです。

ロングストローク・発動機の特徴は低回転でも、ピストンスピードを高く保てることで、

効率の良い爆発が得られるということです。ハ25(栄)のシリンダ容量は1,990CCと

1本で約2,000CC、14本で27,860CCつまり、28リッター発動機であるといえます。

1本で中型の普通乗用車並みの排気量なのですから、これ以上のボアアップや

ロングストローク化は限界ですので、性能向上には多気筒化の道を歩むことになります。

実際、奇跡の発動機と呼ばれるハ45(誉)発動機についても、ピストンはハ25(栄)と共用しており、

ボア130mm×ストローク150mmでした。

ハ25(ハ115)、栄系発動機のオリジナルピストン。ジュラルミン鍛造製。サイズ、オイルリングの間隔及びピストン内部の冷却亀子構造に特徴があり、ライト系発動機のピストンとは構造が相違するためリストアの際には新造しなくてはなりません。 |

|

栄12発動機のオリジナルコンロッド |

Wikipedia,Radial engine timing and cam mechanism. Stoianovici. See http://commons.wikimedia.org |

栄発動機の燃焼室についは、半球型燃焼室となります。半球型燃焼室の特徴は、

燃焼の圧力が均等に広がる流体力学的に理想的な形状として当時のレシプロ航空機に

一般的に採用されている構造でした。

■シリンダ

アルミニュウム鍛造合金で1.5mmの冷却フィンを持ち、フィンの間隔は3.54mmとなっており、

冷却効率が最大と なるような間隔で埋め込まれています。

■バルブ

75°の取付角をもっています。

バルブ直径は67mmと大きく、ステム径が11mmであることから、残存しているバルブは

インテークバルブであることが 判ります。

■ピストン

直径130mmでアルミニュウム鍛造合金製。

内部上部に栄を特徴付ける格子状の冷却フィンがあります。 なお、ピストン上部にある切欠は

プロペラピッチのコントロールが上手く行かず発動機が過回転(オーバレヴ)した場合に

バルブジャンプを起こしますが、その場合バルブがピストンにヒットしないようにするためのものです。

1.jpg) |

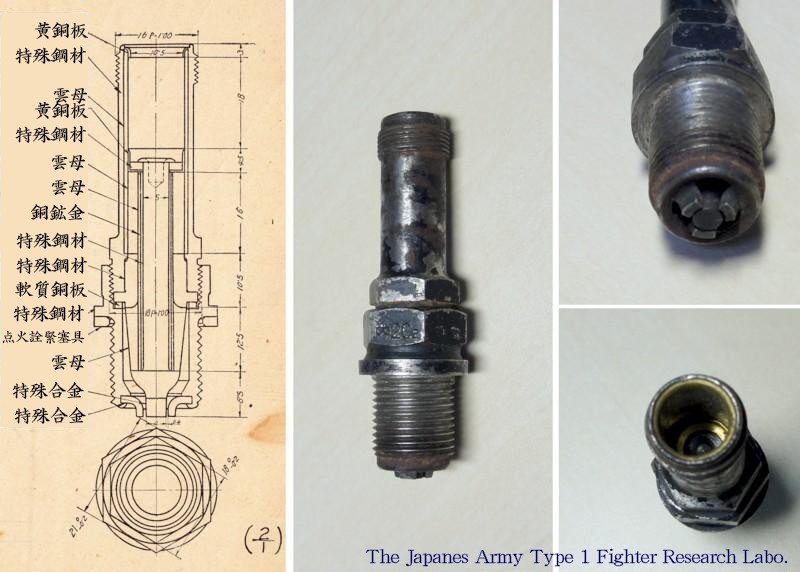

③点火詮(プラグ)

点火詮は陸軍型番;丙202(丙20ノ2)を使用していました。海軍型番ではTIBまたは

TIA(ムック本ではT1Bとなっていますが制式型番ではローマ数値の”Ⅰ”、TIBが正しい)となります。

点火詮の個数は28個。シリンダ1個につき前部点火詮1、後部点火詮1の合計2個のプラグを使用します。

つまりツインスパーク(ダブルイグニッション方式)となります。

さらに、安全対策のため点火系も磁石発電機(オルタネータ)から二重化する機構を取っており、

電装系の飛行中の故障による発動機停止を防止しています。

なお、一式戦闘機ニ型の発動機であるハ115(栄21型)については、上の写真のように

丙203(丙20の3)の4極タイプのプラグが使用されていました。海軍型番では

YIH(これも同じでY1Hではありません)となります。

|

発動機同様黒エナメル焼付塗装をされていたことが良く判ると

また、失火防止のため、多極プラグ構造として

4極タイプのプラグが使用されていました。 現代の航空機レシプロエンジンのプラグと全く同一の形状をしており、

参考として、当時のオリジナル資料から丙202の構造を記しました。とても細緻な 工作で、プラグ一つとっても当時の航空機製造の技術が高かった事が伺えます。 |

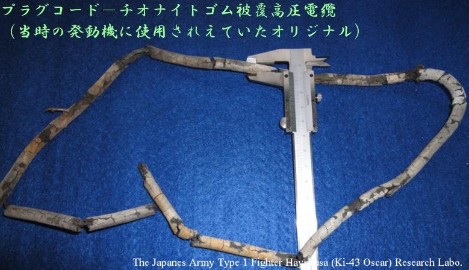

④点火詮コード(プラグコード)

点火詮コードはチオナイトゴム被覆高圧電纜、つまり耐熱ゴム製の被覆の下にアルミ編線シールドを

行ったプラグコードを使用しています。これを磁石発電機(オルタネータ)から

点火詮電纜管(無線遮断可撓鎧管)、現代で言うアルミフレキ管の中を通して無線に

雑音が入るのを防止しています。

|

⑤プロペラ調速器(プロペラガバナー)

一式戦闘機「隼」は金属製二翼(一型)および

三翼(二型・三型)のハミルトン式油圧定回転恒速プロペラを採用しています。

定回転恒速プロペラとは、この調速器のコントロールによってプロペラの回転数を任意の回転数に

コントロールしています。

調速器は駆動系・弁バネ・油圧操作弁で出来ており、発動機の回転数が上がれば操作弁が上がり、

プロペラ内の油筒の高圧油が制限されることでプロペラピッチが高ピッチとなり、

回転数を落とせば操作弁が下がりプロペラ内の油筒に高圧油が送られることで低ピッチになるように

油圧操作弁にてコントロールする機能を持っています。

ハ25(ハ115)、栄発動機の調速器(二型)です。昭和18年7月製。一式戦闘機「隼」、零戦に使用されたオリジナルです。もちろん、ハミルトン・スタンダード社のライセンス生産品でハミルトン・スタンダードのガバナーと構造が一致しています。構造を含て下記を参照下さい。 Hydraulic Propeller Governors (Aircraft Engine Historical Society) |

|

(2)後部構造

① 気化器(キャブレター)

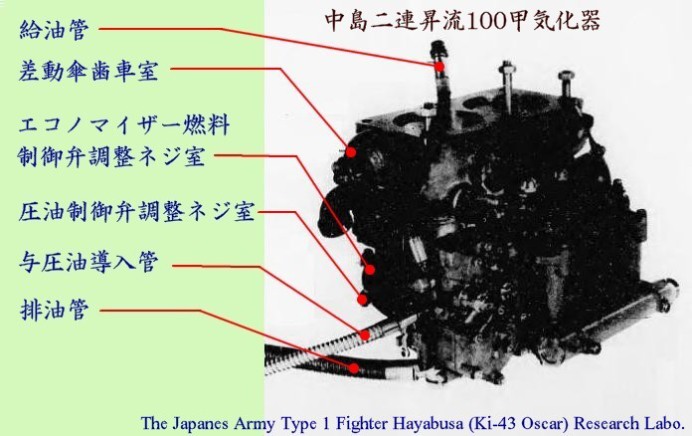

中島の二連降流100甲気化器(ハ25は中島二連昇流100甲気化器)を装備していました。

この気化器は中島低圧燃料噴射装置ニ型が出るまでは当時のほとんどの星型発動機を積む戦闘機及び

爆撃機に官給品として装備されていました。

このキャブレターの特徴として戦闘行動中の特殊飛行(背面飛行や宙返り等)でも正常な燃料噴射が

できるように自動でオーバーフローしないよう調整してくれ、複雑なGがかかったとしても、

常に一定のガソリンをシリンダに噴霧することができました。

また、同キャブレターに高度弁自動装置(AMC オートマチック・ミクスチャ・コントロール)を

備えたことによって、空中勤務者は燃料混合比についてオートで混合比が設定されることで、

面倒な高度による燃料混合比のレバー調節(高空弁調整)から開放されました。

|

|

一式戦闘機用で使用されていたことが判明しています。 もちろん、零戦艦上戦闘機取扱説明書 31501においても、 「高壓ゴム管(櫻ゴム工業株式會社製)」として、

本品もまた両機で高圧油ポンプ十二型とともに使用されていたものと思われます。 零戦に搭載されていた 高圧ゴム管の実際の使用状況と色の違いが判るかと思います。 塗布されており、それは軍用規格で明確に決まっていました。 |

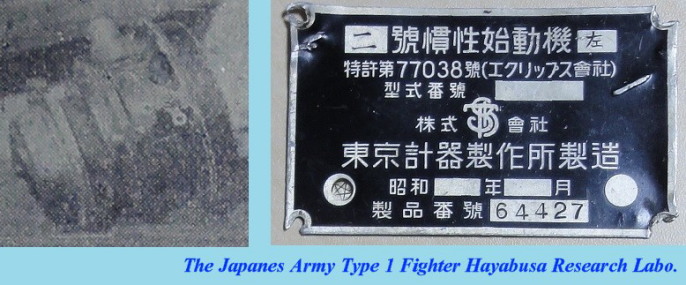

② 慣性始動機

栄発動機説明書には、「起動装置として本発動機は電動起動装置を装備する。又慣性起動装置をも装備することができる。起動装置は発動機後蓋後面中央部に8本のスタッドボルトにより取り付けられ、起動爪は起動軸に噛み合い、直接クランク軸を回転させる。」としています。

一式戦闘機「隼」や零戦には電動ではなく、ハンド・クランキングタイプの手動の慣性始動機が装備されていました。

上記の銘板については「二号慣性起動機 特許第77038號(エクリップス會社)東京計器製作所製造」となっています。 二号慣性始動機は栄21型以降に装着されていたこと、陸軍のマークが付いていることから、一式戦闘機「隼」Ⅱ型以降にも 同様な銘板が付いていたものと思われます。 一式戦闘機「隼」や零戦に装着されていた起動機については、東京計器製作所が米国の エクリプス マシーン カンパニィからライセンスを受けて生産していたことが判ります。 ちなみに、当時のBENDIX ECLIPSE MACHINE COMPANY AIRCRAFT ENGINE STARTERの製品群を見ると、3番の製品が 一式戦闘機「隼」や零戦で使用されていたタイプです。 |