埴輪とは、王の墓である古墳に立て並べられた素焼きの造形です。

その始まりは、今から1750年ほど前にさかのぼります。

古墳時代の350年間、時代や地域ごとに個性豊かな埴輪が作られ、王を取り巻く人々や当時の生活の様子を今に伝えています。

なかでも、国宝「埴輪 挂甲の武人」は最高傑作と言える作品です。

この埴輪が国宝に指定されてから50周年を迎えることを7記念し、全国各地から約120件の選りすぐりの至宝が空前の規模で終結します。(以下略。特別展「はにわ」ホームページから)。

良く晴れた初冬の暖かな日、閉幕直前で駆け込み観覧しようという大勢の人に交じって国立博物館に行ってきた。

埴輪として初めて国宝に指定された「埴輪 挂甲の武人」が一度に5体ぶのは史上初めてのことだとか

頭から足まで完全武装した古墳時代の武人の姿がよくわかる

考古学的価値もさることながら、造形美から美術的にも高い評価を得ている

これらの埴輪は群馬県内の別々の古墳から出土したものだが、太田市周辺の同一の窯で焼かれたものだと推測されている

きりっと真一文字に結ばれた唇、そして深い庇の奥のまなざしは…

この武人は少しリラックスしているところか

鎧のつくりや結び方などもよくわかる

リーダー格の武人のような余裕と落ち着きが感じられる

前の5体の完全武装ぶりとは明らかに違う装いをしている

髭と帽子がどことなくヨーロッパ的に見える

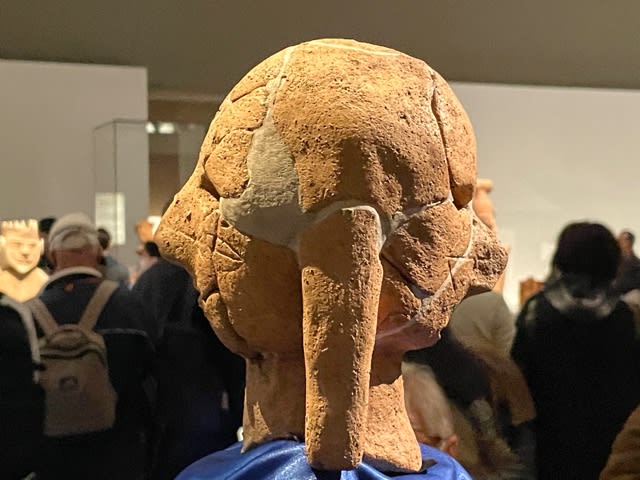

和歌山市大日山35号墳から出土した「両面人物埴輪」

頭の両側にあらわされた2つの顔のうち、一方に矢じり、他方に矢羽根のような線刻がある

盾持人の頭部とみられているが、形象埴輪では現実に存在しないものを作ることはなく、両面人物は子の作品が唯一とされている

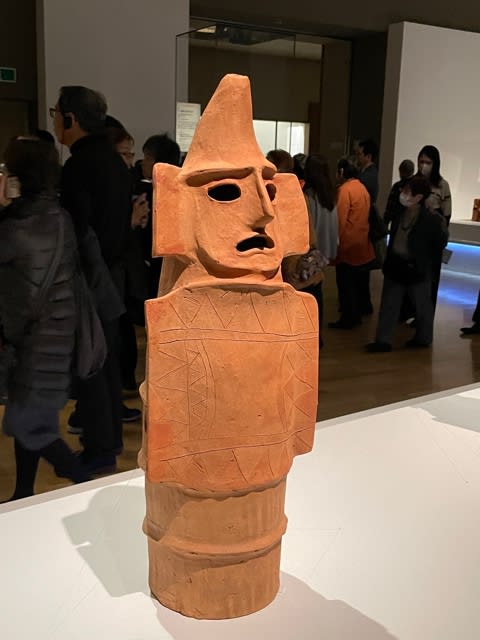

盾型の上に人の顔が造形された埴輪

目や耳を大きくしたり、入れ墨を表現したり

あるいは満面の笑みで

(……それはそうと、どこかでお会いしましたっけ?)

悪しきものを古墳に寄せ付けない役割をはたいていた

こらこら

だめっ ぜったい

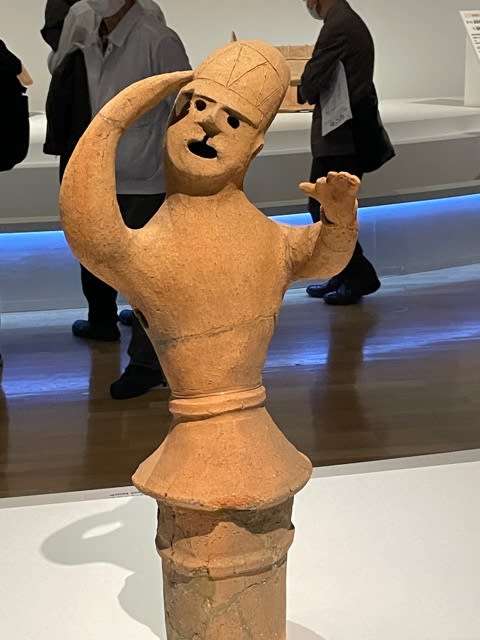

まわしを締め、手を挙げ、四股を踏むポーズだとされている

「日本書紀」によれば、初めて相撲を取ったのは古墳時代の豪族である土師氏の祖先で埴輪の考案者でもある野見宿祢(のみのすくね)だとされているそうだから、当時、力士は邪気を払う重要な役割を担っていたことがうかがわれる

とてもおしゃれな…

多分踊っているのかと…

「埴輪 踊る人々」 埼玉県熊谷市 野原古墳出土 古墳時代

王のマツリに際して踊る姿であるとする説のほかに、近年は片手をあげて馬の手綱を曳く姿であるとする説も有力だそうだ

群馬県高崎市の綿貫観音山古墳出土の「埴輪 あぐらの男子」

「正座の女子」と対面して置かれた人物埴輪で、呪術的な双脚輪状文のつく帽子をかぶり、鋸歯文の入った服を着ている

さらに鈴付きの大帯を腰に締めているところから、この人物は王がモデルではないかとされている

群馬県高崎市の綿貫観音山古墳から出土した「金銅製鈴付大帯」

亡くなった王が身につけたものとされている

群馬県高崎市の綿貫観音山古墳出土の「埴輪 正座の女子」

下半身には細い折り目の点いた裳(スカート)をはき、正座している

裳をはく女性は大変珍しいとされ、朝鮮半島から伝来した最先端のファッションを着るこの人物はとても高貴な女性だったと推測される

対になっている王の妃だろうか

そういえば気高そうな表情をしている

(「はにわ」展は続きます)