今年はストックホルム国際平和研究所(SIPRI)が設立されてから40周年。

それを記念して、今年は“アニバーサリー・インターン”が4名、

主に発展途上国からSIPRIに来て、2~3ヶ月間インターンシップに参加した。

10月に最後のアニバーサリー・インターンとしてSIPRIに来たのは、

レバノンからやって来たアリ。

2ヵ月半の間、“アラブ首長国連邦の武器管理”についてリサーチをし、

今日が彼のインターンシップ最終日だった。

レバノンから来たアリだけど、彼はレバノン人ではない。

「僕はパレスチナ難民だ。」

初めて会った日、彼は自己紹介でそう言った。

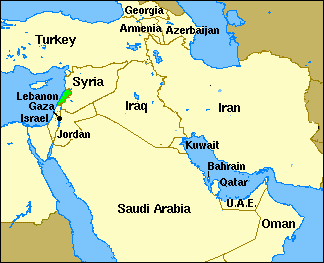

パレスチナ難民は、1948年にイスラエルが建国された際、

住んでいた地を追われ、周辺の国々に逃れた

およそ100万人にものぼるパレスチナ人のこと。

現在その数は、子孫も含めて約430万人いる。

1948年、アリのおじいさんとおばあさんも、

パレスチナの地を終われ、難民としてレバノンに逃げてきた。

アリのお父さんとお母さんは、レバノンで生まれた“パレスチナ難民”だ。

そしてアリと、彼の7人の兄弟姉妹も、

皆レバノンで生まれ育ったパレスチナ難民。

レバノンに生まれ、レバノンでの生活しか知らないのに、

アリは絶対に自分を「レバノン人」とは呼ばなかった。

「“パレスチナ”が自分の家族のルーツだし、

深く刻み込まれたアイデンティティーだから。」

なぜレバノン人じゃないのかと聞かれ、

アリはいつもこう答えていた。

それが『答え』なんだと思ってた。

インターンシップ最終日の今日、

ランチタイムを終えて私がオフィスで仕事をしていると、

隣のオフィスにいたアリが突然、

「見せたいものがあるんだ」

と言って、私を自分のオフィスに呼んだ。

パソコンの画面を指差して見せてくれたのは、

彼の家族、親戚、そして友人の写真。

普段とても寡黙で、SIPRIの人達とあまり言葉を交わさなかったアリが、

この日、たくさんの写真を見せながら、

自分と家族の、パレスチナ難民としての暮らしについて話をしてくれた。

レバノンには今、40万人近くのパレスチナ難民がいる。

これはレバノン人口のおよそ10%にあたる。

現在そのほとんどは、アリや彼の両親のように、

レバノンで生まれ育った人達だ。

1948年当時に逃げてきた人達は、

もう58年間もレバノンに住んでいる事になる。

それでも、レバノンに住むパレスチナ難民は、

「存在しているのに、いないようなもの」とアリは言う。

「僕達には人権がないからね」

レバノンに生まれ、レバノンで育っても、

レバノン国籍を与えられる事は決してない。

たとえパレスチナのアイデンティティーを捨て、

レバノン人になりたいと望んでも、それは絶対に叶わない。

レバノン人と同等の権利なんて認められるはずもなく、

生きるために必要な働く権利すら持たない。

投票権なんてものはおろか、

基本的な社会福祉サービスも勿論受けられない。

驚いてアリに聞いた。

「じゃあ、パスポートは?

今、こうしてスウェーデンにいるじゃない。

パスポートがあるなら、レバノン人としての

地位を与えられてるって事でしょ?」

アリは自分のジャケットから

パスポートを取り出して見せてくれた。

茶色の表紙の真ん中に、レバノンの国樹である

レバノン杉が金色で大きく刻印され、

その上下にはアラビア語と英語の字が並ぶ。

上部には“LEBANON”の文字。

「ほら、やっぱり!」

一瞬そう思ったけど、下部に刻まれた文字を見てはっとした。

“PALESTINIAN REFUGEES”

それは、パレスチナ難民用の特製パスポート。

何をどう頑張っても、その字が彼のパスポートから

消し去られる事はない。

死ぬまでレバノンに住むと決めても、

彼に押された“パレスチナ難民”の烙印は消えない。

アリは、自分をレバノン人と呼ばなかったんじゃない。

呼べなかったのだ。

呼ぶ事を許されず、呼ぶ権利も決して与えられない。

それが「レバノン人じゃない」本当の答え。

アリも、彼の家族も親戚も、みんな“無国籍状態”だ。

レバノン国籍は絶対に取得できないし、

難民として帰還すべきパレスチナ国家は存在しない。

パレスチナ難民として生まれたその瞬間から

ずっと背負い、この先も背負い続ける苦難と迫害。

世代を越えて、難民の苦しみは子から孫へと“引き継がれる”。

それでも、

「キャンプでの生活と比べたら、僕の家族はとても幸せな方だ」

とアリは繰り返した。

レバノンには、12のパレスチナ難民キャンプがあるが、

そこでの暮らしは辛く惨めなだけだと言う。

(レバノンにいる40万人の難民のうち、

約22万人は難民キャンプで暮らしている。)

アリの家族は、幸運にもキャンプから離れ、

家を持ち、決して豊かではないが、

家族揃って平和に暮らしている。

働く権利を与えられないパレスチナ難民を救済するため、

1949年に設立された国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)は、

物的支援や医療・教育サービスの他に、働く機会も提供している。

もちろん全てのパレスチナ難民が職を得られるわけではないが、

幸運にもアリのお父さんはそこで仕事に就く事ができた。

少しずつではあるけれど、“自分達の暮らし”を手に入れてきた

アリの家族の喜びと幸せは、とてつもなく大きい。

そして今、アリにも“幸せな未来”が訪れようとしている。

今年の8月に婚約した恋人ユスランと、年明けに結婚するのだ。

彼女はレバノン人。

パレスチナ難民は、結婚でも差別を受ける事が多い。

婚約に至るまで、たくさんの障害があったという。

それらを乗り越えて、遂に手にした二人の愛と未来。

「たとえ結婚相手がレバノン人でも、

僕は死ぬまで“パレスチナ難民”のままだ。

でも、僕の子供は“レバノン人”になれる。

迫害を受けることはない。

それが何より嬉しい。」

婚約者とのツーショット写真を見せながら、

アリの顔がほころんだ。

どうか、末永く二人が幸せでありますように・・・

そう心から祈って止まない。

それを記念して、今年は“アニバーサリー・インターン”が4名、

主に発展途上国からSIPRIに来て、2~3ヶ月間インターンシップに参加した。

10月に最後のアニバーサリー・インターンとしてSIPRIに来たのは、

レバノンからやって来たアリ。

2ヵ月半の間、“アラブ首長国連邦の武器管理”についてリサーチをし、

今日が彼のインターンシップ最終日だった。

レバノンから来たアリだけど、彼はレバノン人ではない。

「僕はパレスチナ難民だ。」

初めて会った日、彼は自己紹介でそう言った。

パレスチナ難民は、1948年にイスラエルが建国された際、

住んでいた地を追われ、周辺の国々に逃れた

およそ100万人にものぼるパレスチナ人のこと。

現在その数は、子孫も含めて約430万人いる。

1948年、アリのおじいさんとおばあさんも、

パレスチナの地を終われ、難民としてレバノンに逃げてきた。

アリのお父さんとお母さんは、レバノンで生まれた“パレスチナ難民”だ。

そしてアリと、彼の7人の兄弟姉妹も、

皆レバノンで生まれ育ったパレスチナ難民。

レバノンに生まれ、レバノンでの生活しか知らないのに、

アリは絶対に自分を「レバノン人」とは呼ばなかった。

「“パレスチナ”が自分の家族のルーツだし、

深く刻み込まれたアイデンティティーだから。」

なぜレバノン人じゃないのかと聞かれ、

アリはいつもこう答えていた。

それが『答え』なんだと思ってた。

インターンシップ最終日の今日、

ランチタイムを終えて私がオフィスで仕事をしていると、

隣のオフィスにいたアリが突然、

「見せたいものがあるんだ」

と言って、私を自分のオフィスに呼んだ。

パソコンの画面を指差して見せてくれたのは、

彼の家族、親戚、そして友人の写真。

普段とても寡黙で、SIPRIの人達とあまり言葉を交わさなかったアリが、

この日、たくさんの写真を見せながら、

自分と家族の、パレスチナ難民としての暮らしについて話をしてくれた。

レバノンには今、40万人近くのパレスチナ難民がいる。

これはレバノン人口のおよそ10%にあたる。

現在そのほとんどは、アリや彼の両親のように、

レバノンで生まれ育った人達だ。

1948年当時に逃げてきた人達は、

もう58年間もレバノンに住んでいる事になる。

それでも、レバノンに住むパレスチナ難民は、

「存在しているのに、いないようなもの」とアリは言う。

「僕達には人権がないからね」

レバノンに生まれ、レバノンで育っても、

レバノン国籍を与えられる事は決してない。

たとえパレスチナのアイデンティティーを捨て、

レバノン人になりたいと望んでも、それは絶対に叶わない。

レバノン人と同等の権利なんて認められるはずもなく、

生きるために必要な働く権利すら持たない。

投票権なんてものはおろか、

基本的な社会福祉サービスも勿論受けられない。

驚いてアリに聞いた。

「じゃあ、パスポートは?

今、こうしてスウェーデンにいるじゃない。

パスポートがあるなら、レバノン人としての

地位を与えられてるって事でしょ?」

アリは自分のジャケットから

パスポートを取り出して見せてくれた。

茶色の表紙の真ん中に、レバノンの国樹である

レバノン杉が金色で大きく刻印され、

その上下にはアラビア語と英語の字が並ぶ。

上部には“LEBANON”の文字。

「ほら、やっぱり!」

一瞬そう思ったけど、下部に刻まれた文字を見てはっとした。

“PALESTINIAN REFUGEES”

それは、パレスチナ難民用の特製パスポート。

何をどう頑張っても、その字が彼のパスポートから

消し去られる事はない。

死ぬまでレバノンに住むと決めても、

彼に押された“パレスチナ難民”の烙印は消えない。

アリは、自分をレバノン人と呼ばなかったんじゃない。

呼べなかったのだ。

呼ぶ事を許されず、呼ぶ権利も決して与えられない。

それが「レバノン人じゃない」本当の答え。

アリも、彼の家族も親戚も、みんな“無国籍状態”だ。

レバノン国籍は絶対に取得できないし、

難民として帰還すべきパレスチナ国家は存在しない。

パレスチナ難民として生まれたその瞬間から

ずっと背負い、この先も背負い続ける苦難と迫害。

世代を越えて、難民の苦しみは子から孫へと“引き継がれる”。

それでも、

「キャンプでの生活と比べたら、僕の家族はとても幸せな方だ」

とアリは繰り返した。

レバノンには、12のパレスチナ難民キャンプがあるが、

そこでの暮らしは辛く惨めなだけだと言う。

(レバノンにいる40万人の難民のうち、

約22万人は難民キャンプで暮らしている。)

アリの家族は、幸運にもキャンプから離れ、

家を持ち、決して豊かではないが、

家族揃って平和に暮らしている。

働く権利を与えられないパレスチナ難民を救済するため、

1949年に設立された国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)は、

物的支援や医療・教育サービスの他に、働く機会も提供している。

もちろん全てのパレスチナ難民が職を得られるわけではないが、

幸運にもアリのお父さんはそこで仕事に就く事ができた。

少しずつではあるけれど、“自分達の暮らし”を手に入れてきた

アリの家族の喜びと幸せは、とてつもなく大きい。

そして今、アリにも“幸せな未来”が訪れようとしている。

今年の8月に婚約した恋人ユスランと、年明けに結婚するのだ。

彼女はレバノン人。

パレスチナ難民は、結婚でも差別を受ける事が多い。

婚約に至るまで、たくさんの障害があったという。

それらを乗り越えて、遂に手にした二人の愛と未来。

「たとえ結婚相手がレバノン人でも、

僕は死ぬまで“パレスチナ難民”のままだ。

でも、僕の子供は“レバノン人”になれる。

迫害を受けることはない。

それが何より嬉しい。」

婚約者とのツーショット写真を見せながら、

アリの顔がほころんだ。

どうか、末永く二人が幸せでありますように・・・

そう心から祈って止まない。