IBDとオーソモレキュラー

炎症性腸疾患(IBD)は、腸を中心とした消化管粘膜に炎症が起こる病気で、潰瘍性大腸炎(UC)とクローン病(CD)の2つの病気を指します。オーソモレキュラー医学では、ビタミンやミネラルなどの栄養素を正しく取り入れることで病気の予防や治療を行う医療で、IBDはオーソモレキュラー栄養療法の対象となる疾患の一つです。

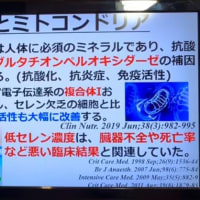

オーソモレキュラー栄養療法では、栄養状態を解析するために60項目以上の詳細な項目の採血と尿検査を行い、体の中がどのような状態であるのか、病態の原因を究明し、どのような栄養素が欠乏しているのかを解析します。IBDの病因の一つとして、腸管上皮細胞透過性の亢進(リーキー・ガット症候群; LGS)による腸管バリア機能の低下が注目されており、オーソモレキュラー医学においても注目される亜鉛は、腸管バリア機能を維持する上でも最も重要なミネラルの一つです。

オーソモレキュラー栄養療法は、我が国では「栄養療法」「分子栄養学」「分子整合栄養医学」とも称され、栄養素-適切な食事やサプリメント・点滴、糖質コントロール-を用いて、身体を構成する約37兆個の細胞のはたらきを向上させて、様々な病気を治す療法です。

「亜鉛欠乏は腸内細菌叢の乱れを起こし、さらなる亜鉛欠乏を招く」

年々右肩上がりで罹患者数が増加している炎症性腸疾患(IBD)の病因の一つとして、腸管上皮細胞透過性の亢進(リーキー・ガット症候群; LGS)による腸管バリア機能の低下が注目されるようになりました。オーソモレキュラー医学においても注目される亜鉛は、腸管バリア機能を維持する上でも最も重要なミネラルの一つです。

亜鉛が亜鉛トランスポーターを介して腸粘膜上皮細胞のバリア機能を維持するパスウェイが明らかになりつつあります。亜鉛が腸内細菌に及ぼす影響についても、ヒトでの研究はまだ多くは行われていないものの、動物ではいくつかの研究がなされています。

2015年に栄養医学雑誌『Nutrients』に「慢性亜鉛欠乏症はヒヨコの腸内細菌の構成と機能に変化を起こさせる」という論文が掲載されました。この論文の著者である米国の農学者と医師の研究チームは、「亜鉛欠乏は腸内細菌を介してさらなる亜鉛欠乏を引き起こす」ことを示唆しています。つまり、亜鉛欠乏は腸上皮細胞の機能低下を引き起こすだけでなく、腸内細菌にも影響してディスバイオシスを誘導することで腸管バリア機能を低下させ、さらなる亜鉛欠乏を招くことが示唆されています。