土地の売買を志す方が知っておきたい不動産用語として、公示地価、基準地価、路線価があります。

これらはいずれも公的な土地の価格であり、意味と違いを知っておけば土地を売買する際に役立ちます。

公示地価、基準地価、路線価の意味を簡単に解説し、それぞれの違いをご紹介しましょう。

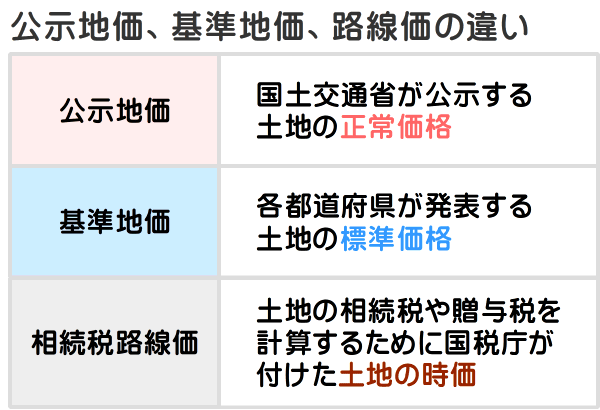

公示地価、基準地価、路線価の違い

まず、公示地価をわかりやすく簡単に解説します。

公示地価とは、毎年3月ごろに国土交通省が公示する、日本全国各地に点在する約2万6千ヵ所の土地の1平方メートルあたりの正常な価格です。

毎年3月ごろになると「今年の公示地価が発表され、第一位は東京の山野楽器銀座本店であり、1平方メートルあたり5,500万円でした」などと報道されますが、あの価格が公示地価です。

土地の売買価格は売り主が自由に設定できますが、誰もが自由に価格を付けると地価が安定しません。

よって、国土交通省は毎年3月ごろに公示地価を公示し、土地を売買する際は公示地価を指標として価格を付けるように促しています。

つぎに、基準地価をわかりやすく簡単に解説します。

基準地価とは、毎年9月ごろに各都道府県が発表する、日本全国各地に点在する約2万1千ヵ所の土地の1平方メートルあたりの標準価格です。

基準地価も公示地価と同じく、土地を売買する際の価格の指標となるように発表されます。

公示地価が公示される地点が主に市街地に位置するのに対し、基準地価が発表される地点は郊外にも設けられているため、基準地価はより広い地点の適正な価格を把握することが可能です。

さらに、路線価をわかりやすく簡単に解説します。

路線価には相続税路線価と固定資産税路線価があり、路線価といえば相続税路線価を指すのが通例です。

相続税路線価とは、土地を相続した際に課せられる相続税や、土地を譲り受けた際に課せられる贈与税を計算するために国税庁によって付けられた、道路に接する土地の1平方メートルあたりの時価です。

土地を相続すると相続税が、無料で譲り受けるなどすると贈与税が課せられますが、相続、または贈与を受けた土地の相続税路線価を基に税額が計算されます。

土地の価格には売買価格がありますが、売買価格は売り主と買い主の事情によりかわるため、売買価格を基に税額を計算しては公平に課税されません。

よって、土地の相続税や贈与税は、国税庁が付けた統一された土地の価格である「相続税路線価」を基に税額が計算されます。

そうすれば、土地を相続した方や、贈与を受けた方に公平に相続税や贈与税が課せられることとなります。

公示地価、基準地価、相続税路線価の違いをまとめると以下のとおりです。

公示地価、基準地価、路線価の違いは、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「公示地価、基準地価、路線価の違い」にてよりわかりやすく解説中です。

同コンテンツでは、もうひとつの路線価である固定資産税路線価の意味や、公示地価と固定資産税路線価の違いなども解説しています。

土地の価格にご興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。