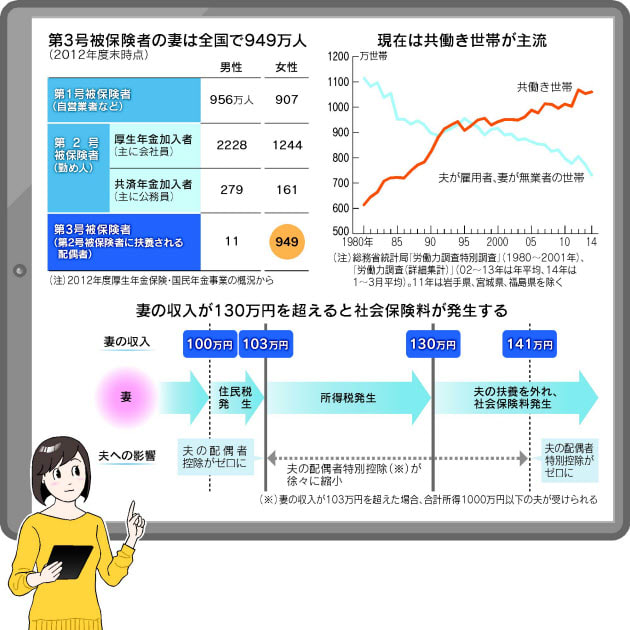

年金制度では会社員や公務員を第2号被保険者と呼び、その配偶者で専業主婦(夫)を第3号と呼びます。自分で保険料を払わなくても、一定の年齢になると老齢基礎年金が受け取れます。

第3号被保険者の年金については、第2号の加入者全員で負担しています。

会社を辞めずに働き続ける妻は、ずっと第2号被保険者です。

一方、自営業者など第1号被保険者の妻は専業主婦でも第1号として自分で保険料を払っています。

シングルの女性も、第1号や第2号として保険料を納めています。

今”配偶者控除”の見直しが話題になっていますが、まず”一番大事なのは第3号被保険者制度の廃止で、妻の老齢基礎年金の保険料は本人又は夫が全額負担すべきです。

第3号被保険者の年金については、第2号の加入者全員で負担しています。

会社を辞めずに働き続ける妻は、ずっと第2号被保険者です。

一方、自営業者など第1号被保険者の妻は専業主婦でも第1号として自分で保険料を払っています。

シングルの女性も、第1号や第2号として保険料を納めています。

今”配偶者控除”の見直しが話題になっていますが、まず”一番大事なのは第3号被保険者制度の廃止で、妻の老齢基礎年金の保険料は本人又は夫が全額負担すべきです。