■サービス開始の背景

団塊の世代約800万人全員が75歳以上となり、後期高齢者が日本人の2割近くを占める「2025年問題」が間近に迫っています。高齢者の数がピークになる2040年に向けて、死亡者数は増加していく一方だと見込まれています。

多死時代とも言われる昨今の葬儀事情は、「直近の親族で火葬だけ行って片付ける」という安易な形式を選択する方が非常に増えています。宗教的な儀式を伴い「親戚縁者が多く集まり、最後の見送りをする」という形式は減りました。これは、少子化で核家族化が進み、親戚・縁者の親交も薄れ、義理と言われる付き合いも途絶えたことが背景にあります。

圓明院は、昨今の習慣が一般的になっていくことを危惧しています。葬儀・供養は、感謝の念を手向ける大事な機会です。人が、多くの方々の縁や支えのお陰に気づく場でもあります。特に団塊世代は、明治・大正生まれの両親、つまり「家業や相続財産などの先祖代々にわたり継承するものを守るため、部落制度やしきたりの中で生活をしてきた両親」のもとで暮らしてきたため、「死んだら当然、坊さんがお経を上げて葬儀を営むもの」との認識を持っている方々です。一方、その喪主となる世代は、家業を持たず、相続財産は平等に分けるという時代に育ち、儀式やしきたりとは縁が遠い方々です。儀式が簡略化していくのは時代として当然ではあるものの、圓明院は、せめて私どもの出来る読経供養にて最後のお別れをさせてあげたいとの思いから、当サービスの開始を決めました。

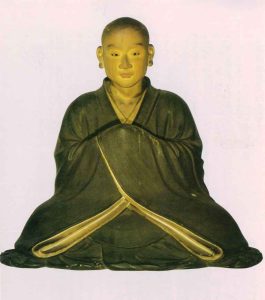

"覚鑁上人-ウィキペディア-"

"覚鑁上人-ウィキペディア-"