ケースは決まったので(プラケース:100円)、

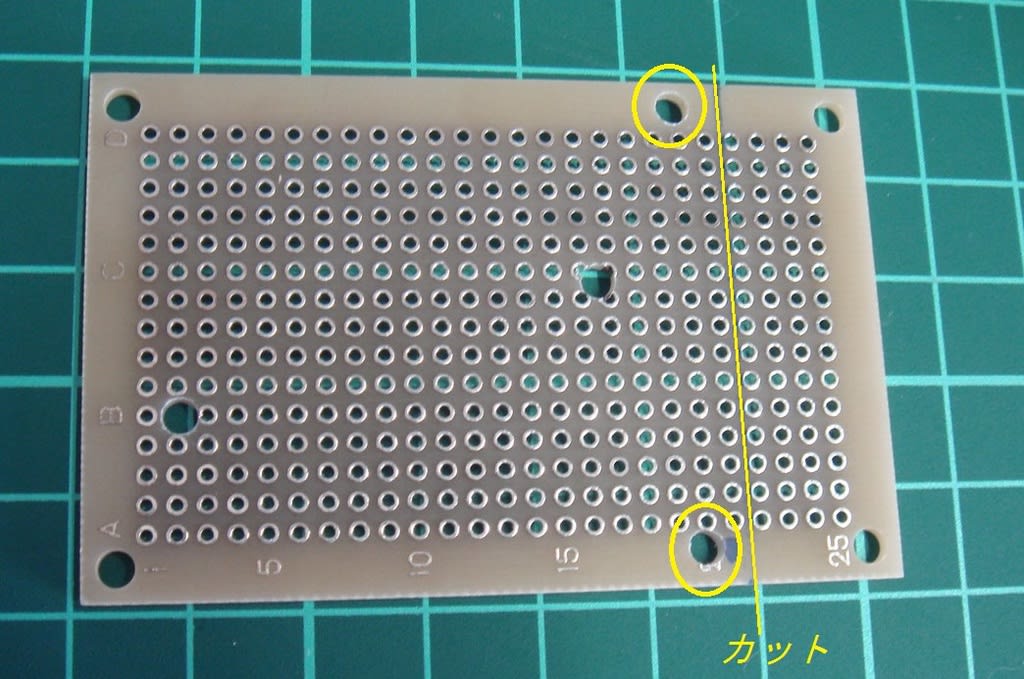

そこに ピッタリに入れる ユニバーサル基板 を加工していきます。

使う基板は、両面スルーホールの 秋月 Cタイプ(72mmx47mm)

(これが、もっとも良く使われている 基板 らしいです)

これをプラケースに合わせて切ります。

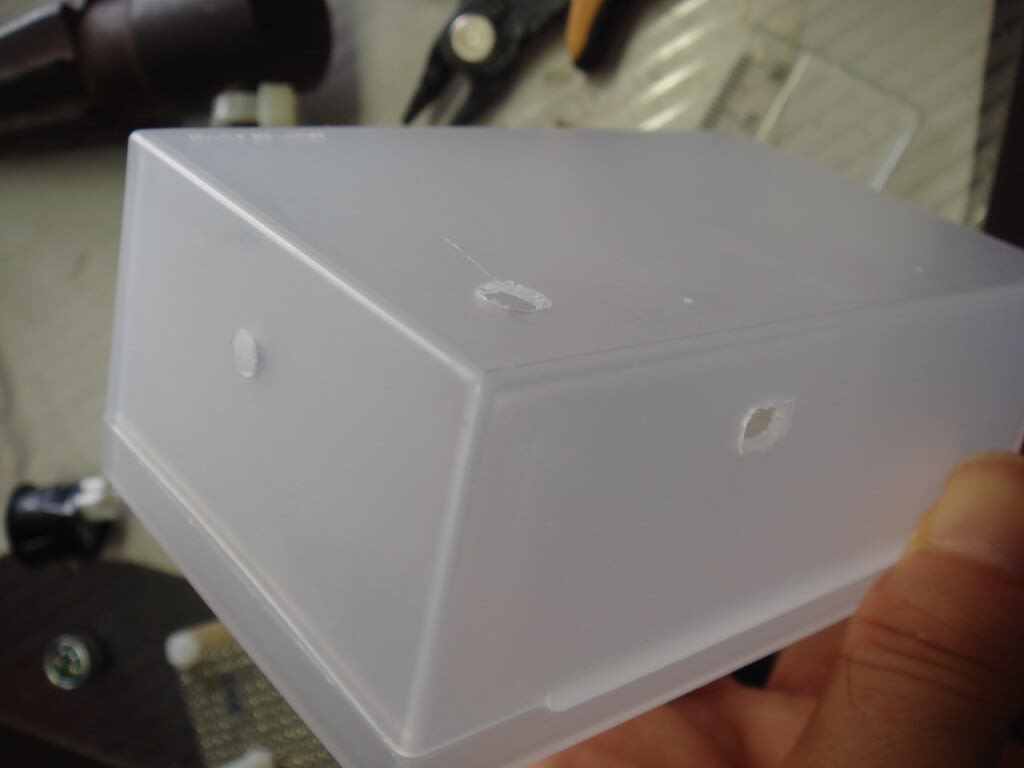

取り付け穴も新たに開けます。

取り付け穴も新たに開けます。基板を切るには、<HOZAN>の K-110を使用します。

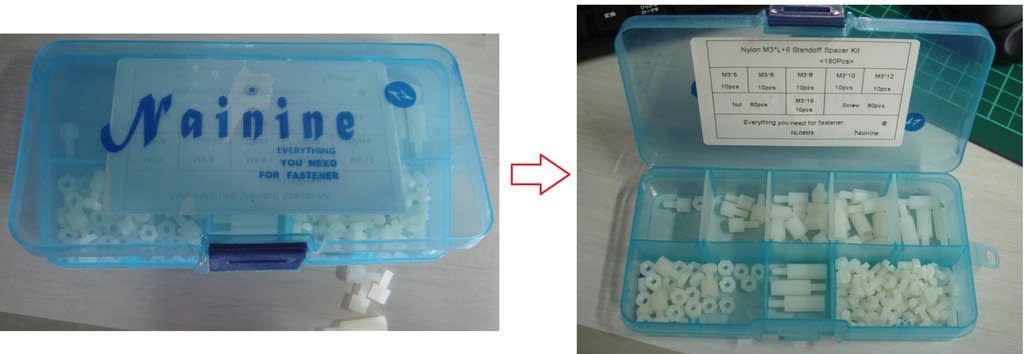

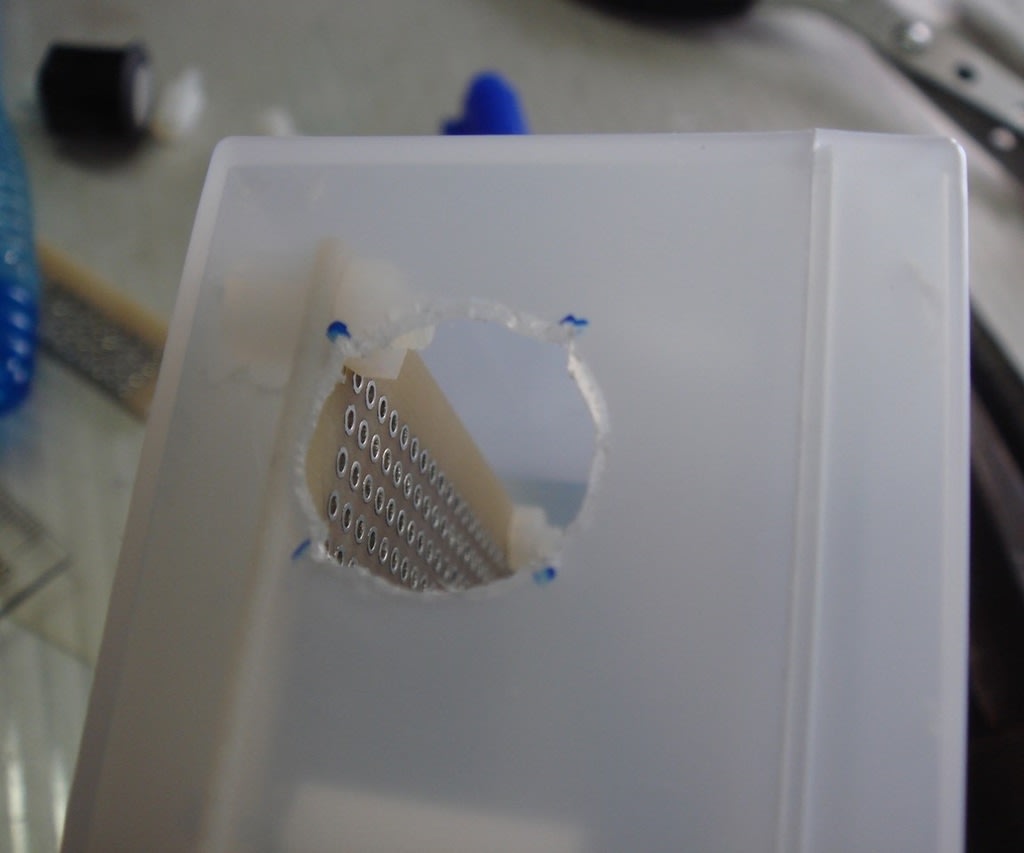

この基板をケースに取り付ける方法ですが、ちょっとした工夫が要ります。

基板を少し持ち上げるには、M3のプラスチックのスペーサ・セットを用意しておくと便利です。 沢山の種類があれば、いくつか組み合わせて高さを調整する事もできます。

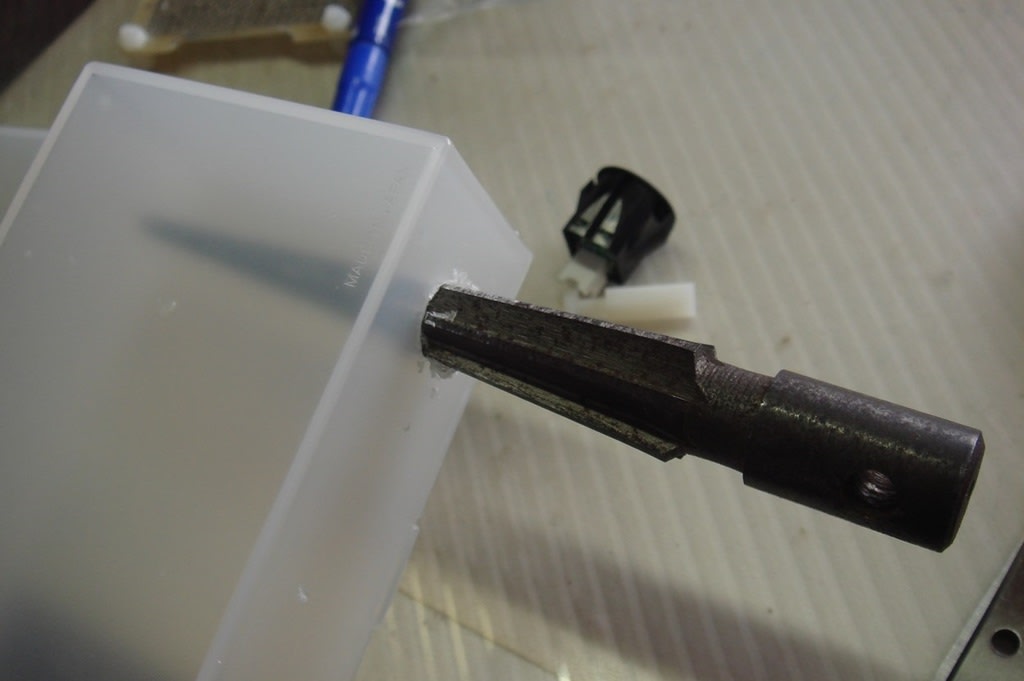

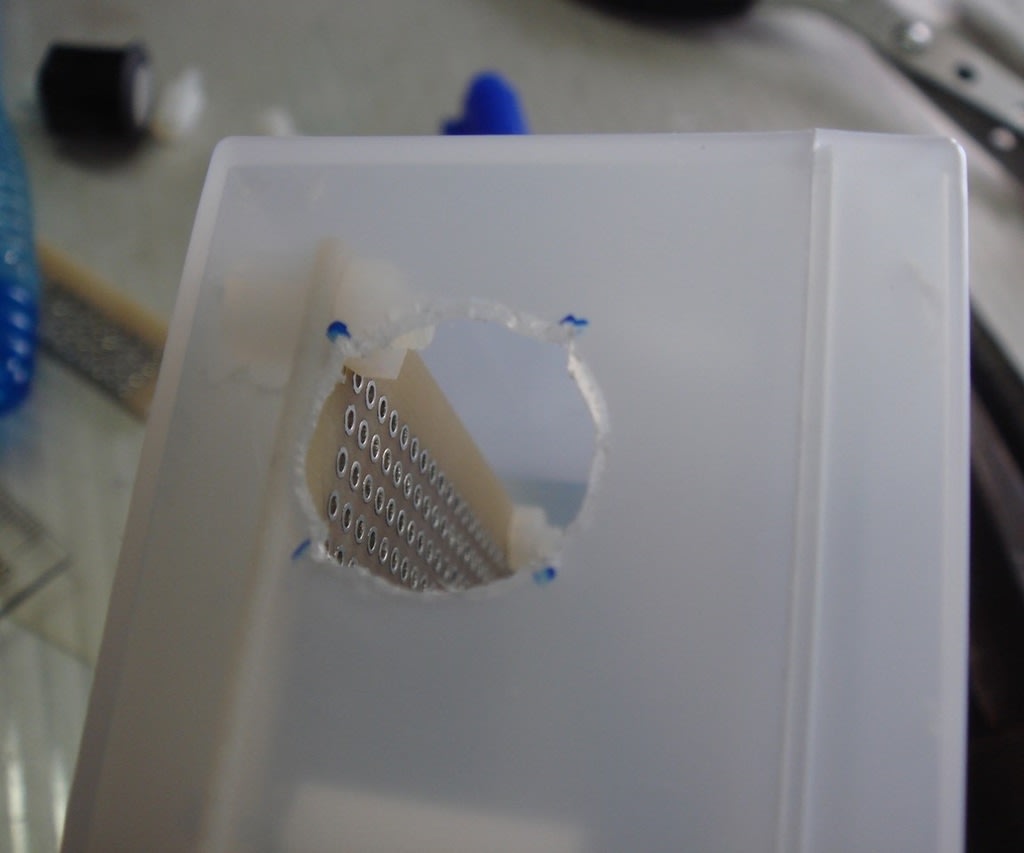

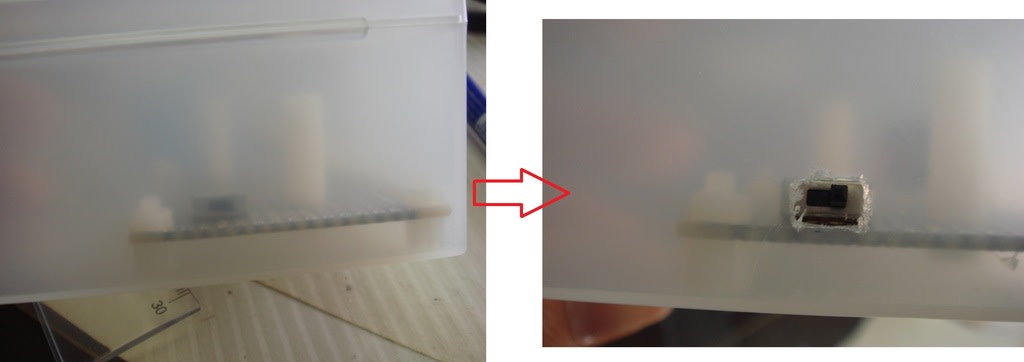

押しボタン・スイッチの穴の位置を 現物合わせで決めて、ドリルで下穴を開け、リーマーで穴を広げながら SWにピッタリに仕上げます。

←これがリーマー (穴 拡大 器)

←これがリーマー (穴 拡大 器)基板を避けて、その真ん中に配置 →

この取り付け穴は 少々小さく 取り付けがきつい位でちょうど良いです。

ケースが 半透明な特徴を生かして、穴加工は 簡単な方法で行えます。

事前に 取り付け穴を図面や 寸法で正確に決めなくても、 現物合わせて透かして見て、そこにマジックで印を付け、そこにドリルで穴を開ければ良いのです。

こんな楽な方法で まったくOKです。 プラスチックなので簡単に穴を開けられますし。

ただし、

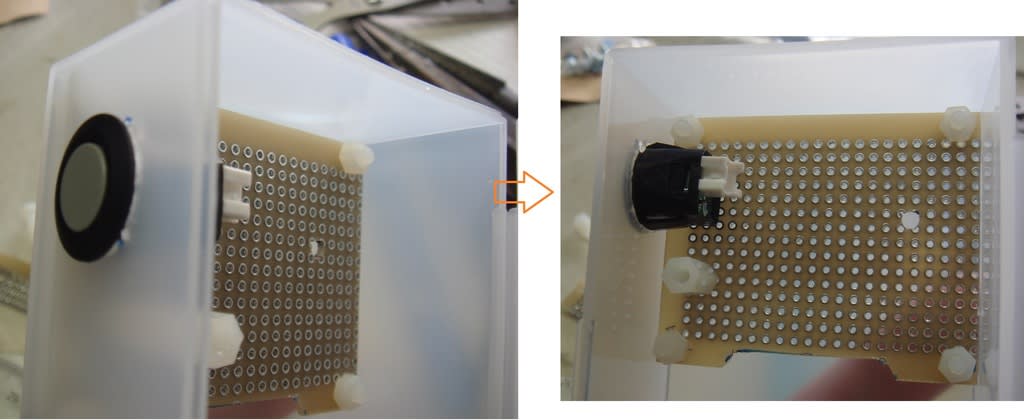

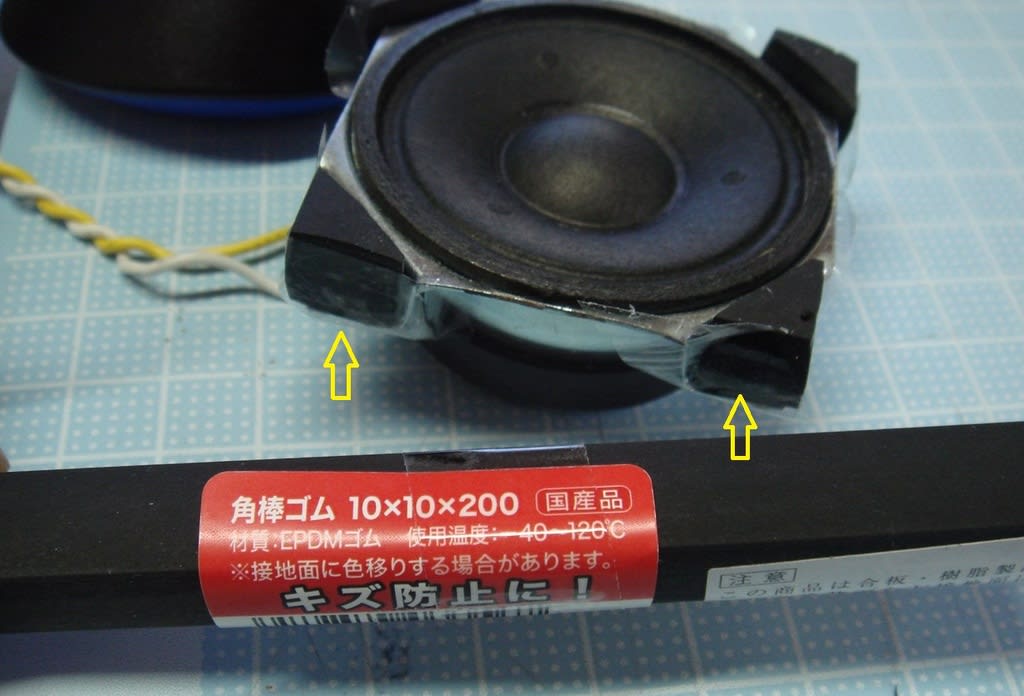

スピーカの取り付けには、ちょっと工夫が必要です。 今回の場合は、10mm角のゴム棒を買ってきて、これを三角形に切り、スピーカの取り付け穴の位置にセロハンテープで固定。

ゴムなので カッターで簡単に切れます。

基板の足のスペーサ共ども、このゴムも 「2液混合」の接着剤で、ケースの内側に固定します。(取り付け穴などは 外から見えると みっともないので できるだけ開けません)

ここで注意が必要です。

ここで注意が必要です。このケースの素材が、「ポリプロピレン」という 粘りのあるプラスチックなので(割れる心配は少ないが)しっかりと接着できる 接着剤が限られてきます。

プラスチックやゴムが接着できるとうたっている専用の物を購入しましょう。

いずれにしても、必要な穴は ほぼ全部 開けてから、

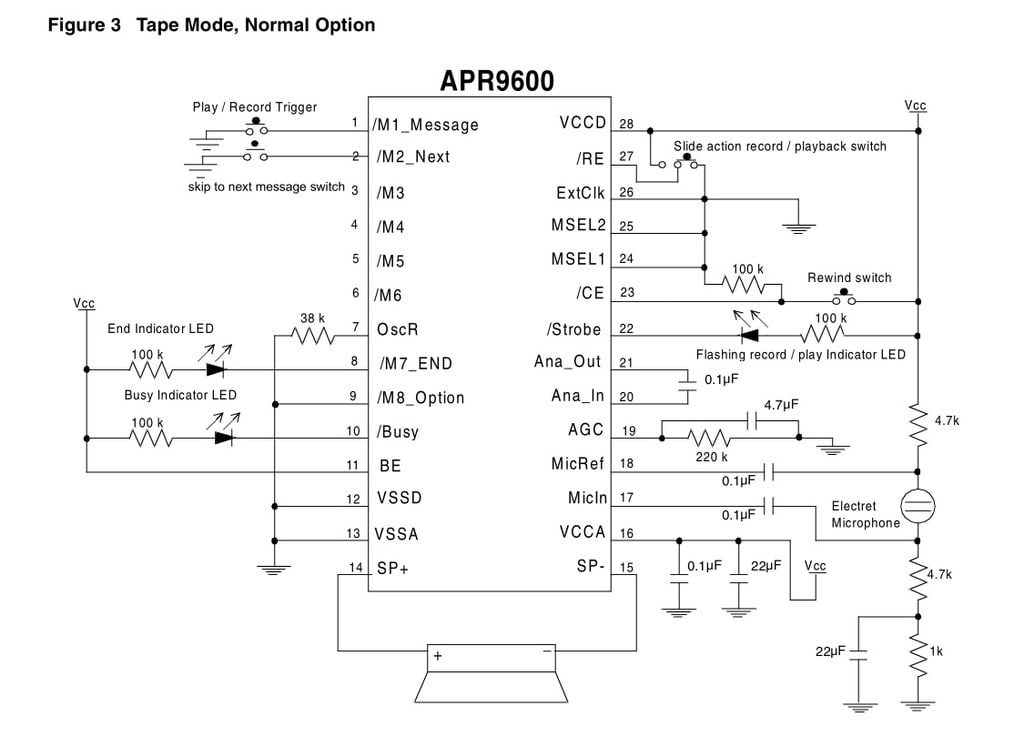

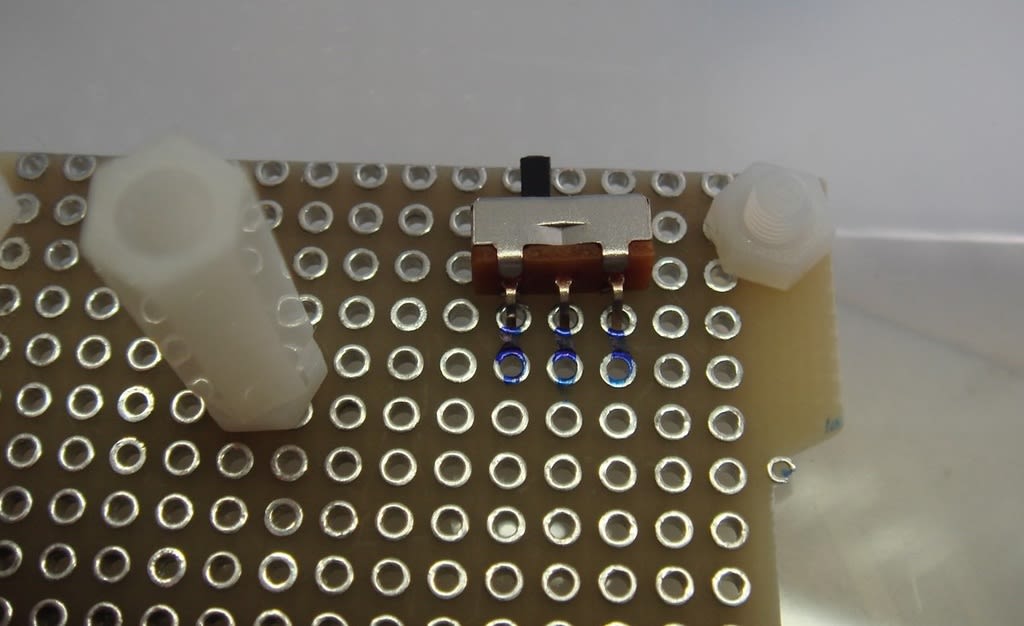

① マイクの穴 ② 停止スイッチの穴 ③ 録音ー再生スライドSWの穴

固定する場所 全部を いっしょに 接着剤をつけて、さらに 重しを乗せて 一晩は触れること無く 放っておきましょう。 作業を急ぐと「ろく」な事はありません。

まー、穴あけに失敗した所で 100円 と安価ですので、安心してできます。

思い切って、大胆に 穴あけして かまいません。

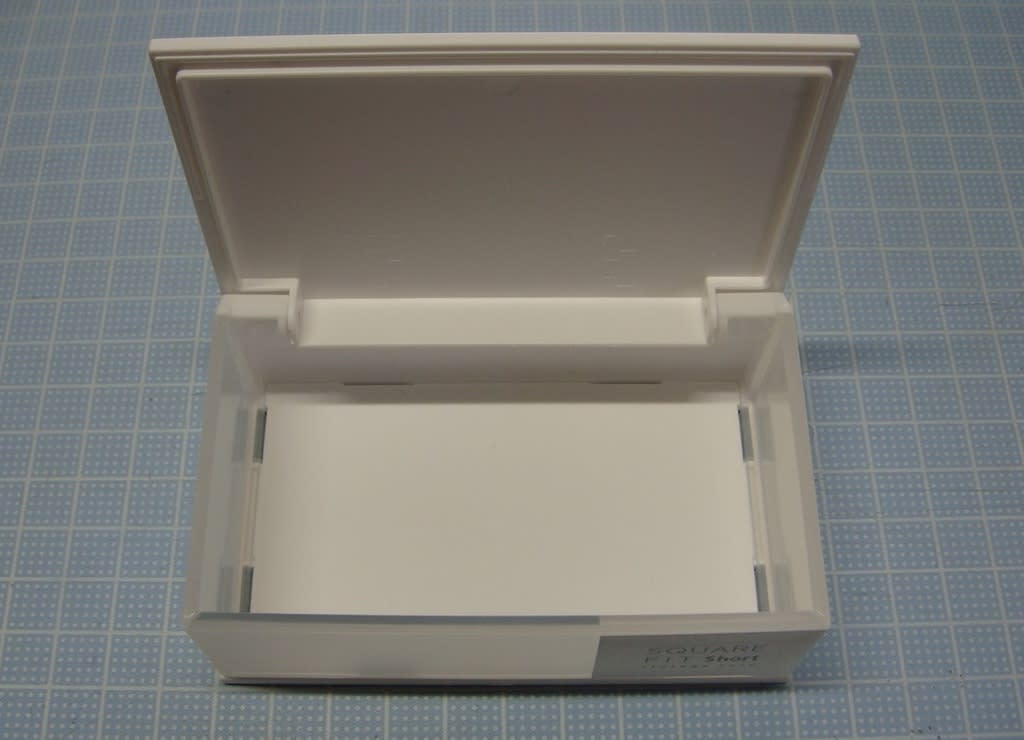

← SQUARE FIT Short

← SQUARE FIT Short