1963(昭和38)年に登場した国鉄の通勤型電車「103系」。日本の高度経済成長の発展とともにそれまでの旧型電車を置き換える形で登場した103系は、当初、山手線、京浜東北線、さらには中央本線と活動範囲を広げ、関西圏でも阪和線、山陽・東海道本線、大阪環状線にも登場した。また、1970年代には、踏切事故対策のため、高運転台(ATC・非ATC)車両、営団(現:東京メトロ)地下鉄相互乗り入れのために常磐緩行専用の1000番台、1200番台、1980年代には九州の1500番台車も登場し、1984(昭和59)年までに、改造編入車両を含め、総数は3500両強という異例の両数を誇った。JRが発足してからは、JR東日本では宮城県(石巻線)、JR東海では名古屋圏、JR西日本では岡山、広島にも足を延ばした。そのほか、1000番台車は105系にも改造され、奈良や和歌山、広島、下関、宮城での活躍も広まった。それだけに103系は通勤輸送には欠かせない電車であったといっても過言ではない。

しかし、1990年代以降、車両の老朽化や新型車両の導入によって数を減らし、特にJR東日本では急速に廃車が進行した。JR東海は2001(平成13)年、JR東日本は2009(平成21)年に全廃。さらに、高運転台のクハ103型(ATC・非ATC)、付随車のサハ103,102型も形式消滅となった。残るJR西日本、JR九州も風前の灯である。今回紹介するのは、2011(平成23)年まで活躍した「クハ103-1」。103系トップナンバー車である。

JR大阪環状線時代のオレンジバーミリオンに戻されたクハ103-1。戸袋窓が埋められたり、全面窓や行先表示が金属抑えになっている、前照灯がシールドビームになっている、冷房装置がついているなど登場時とは異った状態で保存されている。

クハ103-1説明版。まさに国鉄通勤型電車のパイオニア。イラストのクハ103型は登場時のもの。

床下機器。ATS車上子も残存していた。床下まで隅々まで見れるのは面白い。

車両番号。ここは登場時から変わらない。

形式、自重、換算、検査表記。

所属表記は、大阪環状線時代の「大モリ(JR西日本大阪支社森ノ宮電車区*現:吹田総合車両所森ノ宮支所)」。

製造銘板も健在。クハ103-1は同じく製造の2~4を含む1964(昭和39)年5月8日製造の個体で、池袋電車区に新製配置されてから下十条→浦和→森ノ宮→日根野渡り歩いた。活躍路線は、山手線、京浜東北線、大阪環状線(桜島線)、阪和線で活躍した。

側面の行先表示も「大阪環状線」。

運転台。廃車当時のまま残されている。なお、運転台はいたずらや部品盗難の観点から立入禁止となっている。

車内。多くの来場者に見てもらえるよう開放している。戸袋窓は閉鎖されているが、シートは登場時を再現している。なお、車内の飲食は禁止。

側窓。優先座席や携帯電話使用禁止ステッカーが貼っているが、それ以外はほぼ原形のまま。

車内の広告入れには現役当時の103系の写真が飾られている。下は阪和線時代のものであろうか。

吹田工場改造銘板。昭和51年なら冷房改造工事のものと考えられる。

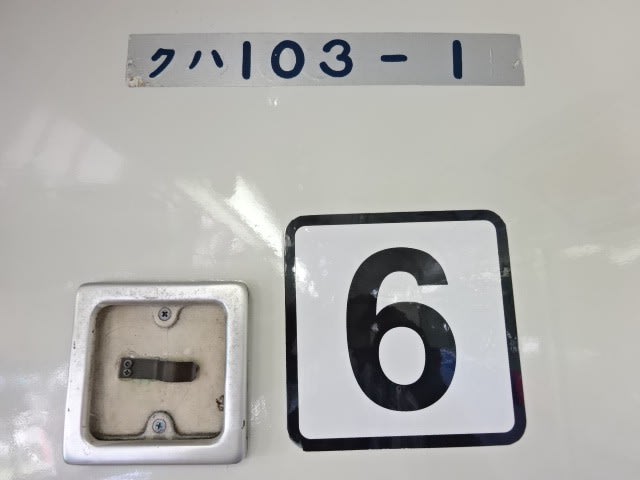

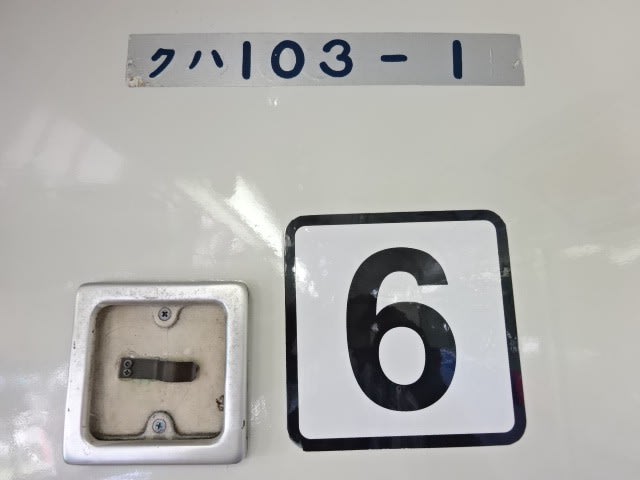

車番、6号車ステッカー。号車ステッカーは阪和線時代のもの。車番ステッカーは盗難か破損した際に交換されたと考えられる。

車番、6号車ステッカー。号車ステッカーは阪和線時代のもの。車番ステッカーは盗難か破損した際に交換されたと考えられる。

車内非常ボタン、禁煙プレート。いたずらで操作すると、鉄道営業法違反や威力業務妨害等で罰せられるので注意を!!

TR201型台車。1964年製で東京や大阪の大都市の路線を走行した。廃車までどれくらい走ったのだろうか。

TR201台車製造銘板。保存に際し、綺麗になっていた。

すでにJR西日本でも207系、221系、223系、225系、321系、323系の登場によって103系は全車両が引退→廃車となった。特に後期製造の高運転台車は、JR東日本車は1990年代に廃車が多く進み、2006年までに退役、JR西日本車は1990年後半~2000年前半にかけて体質改善工事が行われたにもかかわらず、2017年までに引退となってしまった。現在、JR九州と、JR西日本では加古川線、播但線、網干総合車両所明石支所のR1編のみが残っている。ただ、明石支所のR1編成は引退がささやかれているので、早めの撮影が望ましい。すでに、100両を切った103系。形式消滅する20XXまでトラブルのないよう活躍を見守りたい。

撮影日・場所→2017(平成29)年11月6日・京都鉄道博物館

腕木式信号機と転鉄機と一緒に保存されているEF60-86号機。同機は、JR発足前の1987(昭和62)年3月2日に廃車となった。

腕木式信号機と転鉄機と一緒に保存されているEF60-86号機。同機は、JR発足前の1987(昭和62)年3月2日に廃車となった。

鉄道省大井工場、鉄道省製造銘板、国鉄鷹取工場改造銘板。

鉄道省大井工場、鉄道省製造銘板、国鉄鷹取工場改造銘板。

愛知機関区で4重連で留置中のEF64型4両。前から2両目の車両が1004。

愛知機関区で4重連で留置中のEF64型4両。前から2両目の車両が1004。

車番、6号車ステッカー。号車ステッカーは阪和線時代のもの。車番ステッカーは盗難か破損した際に交換されたと考えられる。

車番、6号車ステッカー。号車ステッカーは阪和線時代のもの。車番ステッカーは盗難か破損した際に交換されたと考えられる。