1967(昭和42)年、世界初の昼行、夜行を兼用で運用できるように設計、製造された581系。翌1968(昭和43)年には583系も登場した。日中は特急列車、夜は寝台特急として運用され、北は青森から南は西鹿児島(現:鹿児島中央)まで足を延ばした。特急では、月光のほか、なは、明星、はくつる、ゆうづる、はつかり、雷鳥、しらさぎ、有明、みどり、JR以降は、シュプール(スキー臨)、急行きたぐに、あおもり、東北夏祭り号、さらにはJR東日本では、甲子園臨、リバイバル列車といった臨時列車に使用された。しかし70~80年代になると、新幹線の開業によって廃止や置き換えが相次いた。また、昼夜を問わず走行していたため、車両の老朽化や金属疲労も早まった。さらには、昼行特急の運用時、座席は固定ボックスでリクライニングできない面や、寝台→座席(または座席→寝台)への変換作業の手間(または、乗客が勝手に座席または寝台を操作してトラブルになった)などの使い勝手によって時代のニーズに合わなくなり、84年には、全体の3割強が419系、715系といった近郊型電車に改造されてしまった。JR化後も東日本や西日本で残ったが、西日本は2012年に急行きたぐにが廃止となり、東日本はゆうづる、はつかりとはくつるがそれぞれ1993年、2002年に廃止となって以降、各1編成ずつ仙台や秋田に転属し、波動用で残っていたが、どの編成も2017年までに廃車、形式消滅となった。

それから、2016年に京都鉄道博物館にかつて「きたぐに」で使用されたクハネ581-35が保存されることとなった(その後、台湾でもモハ582・583-106の2両も保存)。保存に際し、国鉄色への塗色変更、JNRマーク取り付けが吹田総合車両所で施工され、往年の輝きを取り戻した。

581、583系は1967年に最初に導入された寝台列車として「月光」のヘッドマークが掲載された。それにちなんで「月光型」とも呼ばれた。

「月光」ヘッドマーク(九州鉄道記念館のクハネ581-8も同様に掲載)。

行先表示も「月光 博多⇔新大阪」。当時、山陽新幹線が未開業であった当時はこのような長距離列車が充当された。撮影当時、期間限定で車内の公開もあったので、あわせて紹介する。

広い車内に特殊な設備を持った列車。当時の設計や製造に関わった人たちは苦労されたに違いない。

昼行列車運用時の座席の状態。当時の近郊通勤型、急行列車と異なり、シートピッチは広い。

寝台列車運用時の状態。当時は高速道も少なく、夜行バスはなかった時代。飛行機(国内線)はあったが、現在みたいに安くなく、むしろ高かった。多くの乗客を乗せられるように電車3段式ベッドの設備を持った列車はほかにない。

下段。ここは客室から窓を眺めるとあって設備的にはいい。

中段。下段と比べてやや狭く、上段もあるため、窮屈に感じるように思う。窓はあるも小さく、覗くくらいしかできない。荷物を置けるスペースも限られる。

上段。中段と比べると、屋根のカーブがあり、窮屈に感じるようだ。また、ベッドが高い位置にあるので、列車の揺れが大きく、トイレに行く時、洗面所で身支度をする時にはしごで登り降りする際も苦労すると思う。

これは、実際に寝台列車で運用されていた時の風景。リネン類まで再現されていた。

洗面所。朝の混雑緩和のために洗面所は2つ設置されている。

〇車両概要

車両番号:クハネ581-35

製造年月:1968.8.28

製造メーカー:日立製作所笠戸工場

経歴

1968.8南福岡電車区へ新製配置。

1975.3向日町電車区(現:JR西日本吹田総合車両所京都支所)へ転属。

90年後半:延命工事施工

2000年代後半:ATS-P設置

2015.2~3廃車

2016年京都鉄道博物館にて静態保存、現在に至る。

同機の経歴は以下の通り(画像をタップすると拡大できます)。

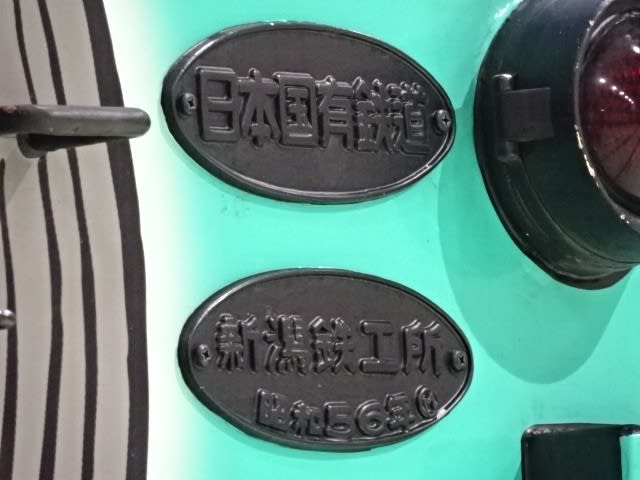

同機の経歴は以下の通り(画像をタップすると拡大できます)。 C57-11号機のナンバープレート、「豊岡機関区」区名札、換算プレート、製造銘板。しかし、製造銘板は「昭12・汽車」と表示されたこじんまりな戦時型となっている。

C57-11号機のナンバープレート、「豊岡機関区」区名札、換算プレート、製造銘板。しかし、製造銘板は「昭12・汽車」と表示されたこじんまりな戦時型となっている。