メモに控えていた小ネタとして、吉田靖彦さんが「こんなとこやめてもいいんだよ」と言ったことについて記載しておきます。

先に描いておきますが、ちょっと問題ありそうな内容のように見えます。

ですが、特に問題はなく、なんてことはない感じの会話の内容です。

吉田靖彦さんがキャロットに勤める意義か何かを打ち合わせ中に話した時です。

別にキャロットが嫌であるという訳でも、ふてくされている訳でもなんでもない感じで、「普通に仕事をするなら俺は別にこんなとこ辞めてもいいんだよ」と言いました。

その後に続けて「でも俺がキャロットでやってるのは〜」とその意義を話していたかと思います。

キャロットと言う会社に在籍をし、そこで仕事をしていく意義の前提として説明していたのですが、その説明をするのに前段として極端な例を持ち出した格好となります。

その当時、これを聞いていた人達は若干びっくりしながら「凄い自信だ。でもまあ吉田靖彦さんならどこへ行っても通用するのかもしれない」と言う驚きと信頼を与えていたかと思います。

残念ながら、吉田靖彦さんがそういう大事な話しをした割には、「辞めてもいい」と言う言葉のインパクトが大きすぎて、実際における意義の具体的内容を取り漏れてしまいました(ここもメモしておけばよかった)。

今になると、この件について、あとから思うことが結構あります。

まず、本来であれば、「この会社でやっていくことはそれなりに意味があるんだ」と言う話しをすれば良かったのですが、この会社の人達は、直截的文言、ビジネスでの直球表現を尊重しているため、他の人がどう思うのか、どう受け止めるのか、という配慮にかけた会話様式や、あるいはそうした人間関係のデリカシーを全く重んじない特徴がありました。

と言うより社長の後藤さんがそういうスタイルで会社をスタートしたため、直下、並びに配下の人達はそういう影響をもろに受けたのでしょう。

簡単に言えば、相手が人間として傷つくような乱暴な言葉遣いを何の気もなしにひょいっと使ってしまうのです。

とにかく仕事の内容の出来・不出来に関わらず罵倒をします。

これは2000年〜2005年の期間の話しですが、今の基準であれば確実にハラスメント案件です。

いや、ハラスメント関係以上に、個人の性格に何か問題があったのではないのか、と言う感じにも取れます。

実際、吉田靖彦さんご自身はとにかく真面目に仕事をこなしていましたが、仕事を真剣にやると言うことを、イコール相手に罵声を浴びせる、と言う風に思っていたのではないか、と今になってそう思うのです。それでは仕事は厳しくできるかもしれませんが、風通しが悪いがゆえに、部下からの自由な相談ができません。

また、そうしたことをされている部下の側からすれば、いつしか精神的スタミナがすりきれて、どこかで潰れてしまいます。

自動車の運転の仕方が荒っぽいがために、数年で部品が摩耗して、交換せねばならないという事態になるということです。

自動車と会社の違うところは、部品たる従業員を教育・指導し、より強い部品へと強化したり成長させたりさせ、全体の動きをスムーズにしたり強化したりできることではないでしょうか。

さて、吉田靖彦さんは、どのタイミングでも怒鳴っていましたので、今から考えると、双極性障害(気分障害)の躁状態だったのかとも考えています。つまりはその該当する個人に社会的課題が存在し、周囲で接する人間に負担がかかるので、医者による診断と投薬による治療が必要だったのではないかと。

<余談>

無論、怒鳴りっぱなしの社長や重役はどこにでもいますが、それでも実績を挙げるのは、仕事を真剣にやっているだけではなく、組織人員を育て、組織を強化し、効率的に運用できるように組織設計をしているからだと私は考えます。

そしてキャロットに必要だったのはそうした運用だったのではないのでしょうか。

私個人から見た感想ですが、2000〜2005年当時、こうした要素が明らかにこの会社から不足していました。

戦争に勝つには、自軍の兵士を怒鳴るだけではなく、トレーニングや食事、あるいは科学的な教育や人員管理、モチベーションの維持などが必要なのです。

恐らく、キャロットの内部からは。上記に記載した内容に対して、反論や疑問が出てくると思います。

「いや、それって必要なのか?」と。

会社のための個人的成長は個人が担うべき課題であり、そこまで面倒は見きれない、と言う意見だと思います。

私はこれを否定しません。会社のスタイルはその会社の経営者が決定すべき事項であり、そこには誰も口を挟めることはないからです。

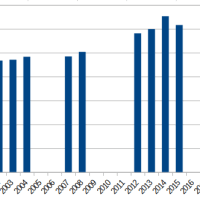

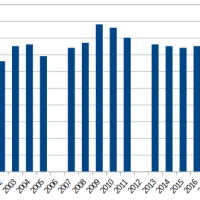

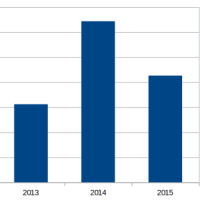

ただ、それを不要のものとしてやってきたのがキャロットソフトウェアなのであり、そしてそれを選択し続けてきた結果もたらされた数字が今のキャロットソフトウェアの業績なのです。

あっこの特徴は・・・

上記のコメントを書かれた方が再度訪問し、これを読むかどうか分からないのですが、私の意見を書いておきます。

結論から言うと、個人的な意見として、キャロットには純粋なビジネスの観点から見て、余計なものと、補足すべきものがあると考えています。

通常、ビジネスでは相手の心情などは関係なく、必要なことだけ伝えればいいと言うのは私も同意です。

「この案件をやっておいて。期日はいつまで、要員は○名、選定は任せる、予算はいくらで、客先へは最初と隔週の報告で出向いてあとは自社でやっていい。要望はこうらしく、背景はこうだ」と。

しかしキャロットで伝わってくるのはこれの一部であるという状態でした。

最悪「これやっておいて」(発言ママ)で具体的指示がないと言う経験があります。

で、そういう時「これは〇〇ということでしょうか・・・?」と聞けば、罵声や罵倒(キャロットでの標準言語)が返ってくる。

私から見て、本来は事務手続きで必要要件だけ伝達をし、不足要件はそれなりに整理すればいいのに、全部罵声や罵倒で対応している感覚があります。当人にとっては、いやそんなことしてねーし、で済ませるかもしれませんが、それってあなたの感想ですよね?

ここに純粋なビジネスとして付与すべき必要項目と余剰していて排除すべき項目がある。

そしてもしそうした苛烈なやり取りが是認されているのであれば、そうした過酷なシーンを経験すると従業員は人間ですから、それなりに疲弊をする。そうした時に、就業中に作業とは別個の時間を固定で設けて、それなりにケアをすべきものだと言うのが私の考えです。

例えれば、工場においての生産機械があって製品が生産されますが、キャロットにおいては、従業員と言う生産機械をもって製品を生産する。その時に、従業員と言うマシンを丁寧に操作して、メンテもそれなりにすべきであるが、キャロットではそれらを乱雑に扱って、時には調子が悪いからと機械をぶっ叩いて調整する。

これらはこの観点からみて非合理な行動であり、真に純粋なビジネスであるとは言えないように思います。

まとめますと、上述の方のコメントでは私の意見と共通するところと相違することがあります。

共通箇所は、ビジネスのやり取りで心情のやり取りは不要であるということ。

相違点は、キャロットでは精神的に悪い方へ作用する若干の措置を是認しており、もしそうするならば就業中において作業の時間とは別にメンテをする機会を固定で設けるべきであるということ。また、それを設けたくないのであれば、ビジネスでの高い品質を保ちたいからとは言え、普段から苛烈なやり取りをしないようにすること、だと思います。そのままでは中長期的に製品を生産するマシンたる従業員は壊れてしまいますよ。

そして壊れるor壊れる寸前or倦厭感を抱いた従業員から退社をしていくことになります。

今まで不況になればキャロットは就職口の駆け込み寺になっていたので、そうした時に質の高い生産マシンは入ってきたかもしれません。

今後数年でそうなるかもしれませんが、そうでなくなるかもしれません。私はこの見通しを数年スパンで観測し続けようと思います。

ちなみにキャロットを入社候補として選定している人、あるいはキャロットに在籍している方々に連絡です。

あなた方はそこそこにレベルの高い人々です。キャロット観点においては質の高い生産マシンの候補とも言えるでしょう。

個人的には、キャロットに入社すること、あるいは在籍し続けることは就業環境と人生のライフプラン観点で推奨していません。離職していった方々の人数がそれの根拠を裏付けています。

都内の展望台に登って一望して見て下さい。無数のビル群に会社があり、オーナーがいます。

世界はキャロットだけではない。キャロット以外で生きられない、と言うのではなく、自分が行ける世界を見逃しているだけなのではないか、と思います。

自分が抜けたらそこに残る人が困るのでは、と言う懸念もあるかもしれませんが、それは会社としてなんとかなります。

過去記事と過去のコメントに書いた通りです。

また、苛烈なるストレスを与える人間の幸せよりも、自分の幸せを考えてください。

あるいは退職する仲間に面倒をかけたくないという気持ちも分かりますが、その場合一緒に転職活動するのも手でしょう。

と言うお話ですが、私個人の意見を書いておきます。

(ややこしくて複雑ですが)

結論から言えば「会社は」と言うのは主語がややデカいです。

ですが私はこれを全面否定をしません。むしろこれにおおいに同意します。

会社が利益を出さなければ存続もままならないためです。

しかし、世の中の会社は様々にあるもので、金だけのドライな会社だけではなく、福利厚生もきちんとして従業員の生活や人生を慮っている会社もままある訳ですね(キャロットはその対極)。

なので、この文章は「キャロットと言う会社は利益を追求し給料を払うと言う方針で経営している。我々の認識としてはそれを追い求めており、世間一般も同じような考えでいるものと認識している」が正しいように思います。この意味で「会社は」と言うのは主語がややデカい。

あと「利益を出せない人は必要ないです。」も気になったのですが、仮に従業員にそういう人がいるのであれば、そもそもにおいてそうした人を採用したのはなぜですか?

そうした人間がキャロットにいるのであれば、採用で見抜けなかったと言うキャロット側の瑕疵であるか、あるいはそもそも行動したことと目的に整合性が取れていないかのどちらかのように思われます。

本来はそうした人は社内教育でそれなりに育てるものだというのが、これまでの日本企業の文化であったように思うのですが、そういうことは20年前のキャロットではしていませんでした。今でもそうかもしれません。