まずは日経記事から

--------------------------------------------------------------------------

不正会計の疑いあれば抜き打ち監査も 金融庁の新基準案

2012/12/11

金融庁は11日、新たな会計監査基準の原案を企業会計審議会の監査部会に提示した。現行の監査基準とは別に「不正リスク対応基準」を設定。会計に不審な点がある場合、監査法人に抜き打ちで監査を求めることなどを盛り込んだ。

オリンパス(7733)や大王製紙(3880)など相次ぐ企業の会計不祥事を受け、5月から

同部会で監査体制の強化を検討してきた。金融庁は1カ月間の意見公募を経たうえで正式決定し、2013年度から新基準の適用を目指す。

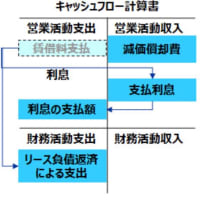

新基準は会計上の不正リスクとして「利益が計上されているにもかかわらず営業活動によるキャッシュフローが経常的にマイナスになっている」「明確な事業上の合理性があるとは考えられない特別目的会社(SPC)を組成している」などの項目を例示。これらに当てはまる場合、監査の実施時期をずらすなど、企業が想定しない要素を監査計画に組み込ませる。

オリンパスの粉飾決算事件を踏まえ、監査法人が交代する際には企業との間での意見の相違などの問題点について、詳細な情報の引き継ぎも求める。

---------------------------------------------------------------------------

(引用終了)

金融庁のホームページに不正リスク対応基準(案)などの関連資料がアップされておりますのでご参照下さい。

この中で、皆様の関心が高いと思われる「不正な財務報告による虚偽表示に関する要因」と「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示」については、本文の末尾でチェックリスト的に全項目を掲げましたので今後の参考にして下さい。

いずれも目新しいものはなく、当たり前の話ばかりで、こういうことを敢えて書なくてはいけないところに監査の限界のようなものを感じます。

また、前々回の記事でご紹介したいわゆる泡沫監査法人が跋扈しているのも事実であり、そこへの監督強化なくては、穴のあいたバケツに水を入れることにならないか、大変気になるところです。

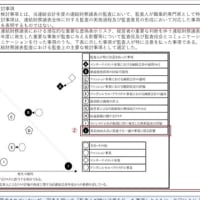

加えて今回、個人的に気になったのは、

「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示」の新旧対応表のうち、これまでの案には、『企業の財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えられる不正の疑いに関する新聞等の報道がなされている。』が含まれていたのですが、今回の案ではそれが削除されている点です。

なぜ削除したのでしょうか。

オリンパス事件が月刊誌FACTA報道で発覚したという事実を忘れたのでしょうか?

もっとも、この新基準は、マスコミ等で暴露される前に、監査法人でしっかり対応させるために見直しているものなので、こんな規定を盛り込むと自己否定につながりかねない!という思いがあったのかも知れません。

だとすれば、『会計士の矜持』のようなものが垣間見えることにはなりますが、果たしてプライドだけでうまくいくものでしょうか?疑問が残ります。(→これも職業的懐疑心?)

なお、最近は不正会計でこんな本も出ております。タイムリーでそれなりに読み応えがありそうなので、私もネタ仕込みの一環としてトライしたいと思っております。

<付録>

■不正な財務報告による虚偽表示に関する要因

1 動機・プレッシャー

(1)財務的安定性又は収益性が、次のような一般的経済状況、企業の属する産業又は企業の事業環境により脅かされている。

(例)

・ 利益が計上されている又は利益が増加しているにも関わらず営業活動によるキャッシュ・フローが経常的にマイナスとなっている、又は営業活動からキャッシュ・フローを生み出すことができない。

・ 技術革新、製品陳腐化、利子率等の急激な変化・変動に十分に対応できない。

(2)経営者が、次のような第三者からの期待又は要求に応えなければならない過大なプレッシャーを受けている。

(例)

・ 経営者の非常に楽観的なプレス・リリースなどにより、証券アナリスト、投資家、大口債権者又はその他外部者が企業の収益力や継続的な成長について過度の又は非現実的な期待をもっている。

・ 取引所の上場基準、債務の返済又はその他借入に係る財務制限条項に抵触しうる状況にある。

(3)企業の業績が、次のような関係や取引によって、経営者又は監査役等の個人財産に悪影響を及ぼす可能性がある。

(例)

・ 経営者又は監査役等が企業と重要な経済的利害関係を有している。

(4)経営者(子会社の経営者を含む。)、営業担当者、その他の従業員等が、売上や収益性等の財務目標(上長から示されたもの等含む)を達成するために、過大なプレッシャーを受けている。

2 機会

(1)企業が属する産業や企業の事業特性が、次のような要因により不正な財務報告にかかわる機会をもたらしている。

(例)

・ 通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引、又は監査を受けていない若しくは他の監査人が監査する関連当事者との重要な取引が存在する。

・ 重要性のある異常な取引、又は極めて複雑な取引、特に困難な実質的判断を行わなければならない期末日近くの取引が存在する。

・ 明確な事業上の合理性があるとは考えられないSPC を組成している。

・ 業界の慣行として、契約書に押印がなされない段階で取引を開始する、正式な書面による受発注が行われる前に担当者間の口頭による交渉で取引を開始・変更する等が行われうる。

(2)経営者の監視が、次のような状況により有効でなくなっている。

(例)

・ 経営が一人又は少数の者により支配され統制がない。

(3)組織構造が、次のような状況により複雑又は不安定となっている。

(例)

・ 異例な法的実体又は権限系統となっているなど、極めて複雑な組織構造である。

(4)内部統制が、次のような要因により不備を有している。

(例)

・ 会計システムや情報システムが有効に機能していない。

3 姿勢・正当化

(例)

・ 経営者が、経営理念や企業倫理の伝達・実践を効果的に行っていない、又は不適切な経営理念や企業倫理が伝達されている。

・ 経営者と現任又は前任の監査人との間に次のような緊張関係がある。

- 会計、監査又は報告に関する事項について、経営者と現任又は前任の監査人とが頻繁に論争している又は論争していた。

- 監査上必要な資料や情報の提供を著しく遅延する又は提供しない。

- 監査人に対して、従業員等から情報を得ること、監査役等とコミュニケーションをとること又は仕入先や得意先等と接することを不当に制限しようとしている。

■不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示

1 不正に関する情報

・社内通報制度を通じて企業に寄せられ、監査人に開示された情報に、財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えられる情報が存在している。

・監査人に、不正の可能性について従業員や取引先等からの通報がある(監査事務所の通報窓口を含む)。

2 留意すべき通例でない取引等

(1)不適切な売上計上の可能性を示唆する状況

・企業の通常の取引過程から外れた重要な取引、企業及び当該企業が属する産業を取り巻く環境に対する監査人の理解に照らして通例ではない重要な取引、又は、企業が関与する事業上の合理性が不明瞭な重要な取引が存在する。

(2)資金還流取引等のオフバランス取引の可能性を示唆する状況

・企業の事業内容に直接関係の無い又は事業上の合理性が明らかでない重要な資産の取得、企業の買収、出資、費用の計上が行われている。

(3)その他

・関連当事者又は企業との関係が不明な相手先(個人を含む)との間に、事業上の合理性が明らかではない重要な資金の貸付・借入契約、又は債務保証・被保証の契約がある。

3 証拠の変造、偽造又は隠蔽の可能性を示唆する状況

・変造又は偽造されたおそれのある文書が存在する。

・重要な取引に関して、重要な記録等に矛盾する証拠が存在する、又は証拠となる重要な文書を紛失している。

・重要な取引に関して、合理的な理由なく、重要な文書を入手できない、又は重要な文書のドラフトのみしか入手できない。

4 会計上の不適切な調整の可能性を示唆する状況

・期末日近くまで網羅的若しくは適時に記録されていない重要な取引、又は金額、会計期間、分類等が適切に記録されていない重要な取引が存在する。

・(根拠資料等による)裏付けのない又は未承認の重要な取引や勘定残高が存在する。

・期末日近くに経営成績に重要な影響を与える通例でない修正が行われている。

・重要な取引に関連する証憑、又は会計帳簿や記録(総勘定元帳・補助元帳・勘定明細等)において、本来一致すべき数値が不一致でその合理的な説明がない。

・企業が合理的な理由がなく重要な会計方針を変更しようとしている。

・経営環境の変化がないにもかかわらず、重要な会計上の見積りを頻繁に変更する。

5 確認結果

・企業の記録と確認状の回答に説明のつかない重要な差異がある。

・特定の取引先に対する確認状が、合理的な理由なく監査人に直接返送されないという事態が繰り返される。

6 経営者の監査への対応

・合理的な理由がないにも関わらず、監査人が、記録、施設、特定の従業員、得意先、仕入先、又は監査証拠を入手できるその他の者と接することを企業が拒否する、又は、変更を主張する。

・合理的な理由がないにも関わらず、企業が確認依頼の宛先の変更や特定の相手先に対する確認の見合わせを主張したり、他の確認先に比べて著しく準備に時間がかかる残高確認先がある。

--------------------------------------------------------------------------

不正会計の疑いあれば抜き打ち監査も 金融庁の新基準案

2012/12/11

金融庁は11日、新たな会計監査基準の原案を企業会計審議会の監査部会に提示した。現行の監査基準とは別に「不正リスク対応基準」を設定。会計に不審な点がある場合、監査法人に抜き打ちで監査を求めることなどを盛り込んだ。

オリンパス(7733)や大王製紙(3880)など相次ぐ企業の会計不祥事を受け、5月から

同部会で監査体制の強化を検討してきた。金融庁は1カ月間の意見公募を経たうえで正式決定し、2013年度から新基準の適用を目指す。

新基準は会計上の不正リスクとして「利益が計上されているにもかかわらず営業活動によるキャッシュフローが経常的にマイナスになっている」「明確な事業上の合理性があるとは考えられない特別目的会社(SPC)を組成している」などの項目を例示。これらに当てはまる場合、監査の実施時期をずらすなど、企業が想定しない要素を監査計画に組み込ませる。

オリンパスの粉飾決算事件を踏まえ、監査法人が交代する際には企業との間での意見の相違などの問題点について、詳細な情報の引き継ぎも求める。

---------------------------------------------------------------------------

(引用終了)

金融庁のホームページに不正リスク対応基準(案)などの関連資料がアップされておりますのでご参照下さい。

この中で、皆様の関心が高いと思われる「不正な財務報告による虚偽表示に関する要因」と「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示」については、本文の末尾でチェックリスト的に全項目を掲げましたので今後の参考にして下さい。

いずれも目新しいものはなく、当たり前の話ばかりで、こういうことを敢えて書なくてはいけないところに監査の限界のようなものを感じます。

また、前々回の記事でご紹介したいわゆる泡沫監査法人が跋扈しているのも事実であり、そこへの監督強化なくては、穴のあいたバケツに水を入れることにならないか、大変気になるところです。

加えて今回、個人的に気になったのは、

「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示」の新旧対応表のうち、これまでの案には、『企業の財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えられる不正の疑いに関する新聞等の報道がなされている。』が含まれていたのですが、今回の案ではそれが削除されている点です。

なぜ削除したのでしょうか。

オリンパス事件が月刊誌FACTA報道で発覚したという事実を忘れたのでしょうか?

もっとも、この新基準は、マスコミ等で暴露される前に、監査法人でしっかり対応させるために見直しているものなので、こんな規定を盛り込むと自己否定につながりかねない!という思いがあったのかも知れません。

だとすれば、『会計士の矜持』のようなものが垣間見えることにはなりますが、果たしてプライドだけでうまくいくものでしょうか?疑問が残ります。(→これも職業的懐疑心?)

なお、最近は不正会計でこんな本も出ております。タイムリーでそれなりに読み応えがありそうなので、私もネタ仕込みの一環としてトライしたいと思っております。

| 不正会計―早期発見の視点と実務対応 |

| 清文社 |

<付録>

■不正な財務報告による虚偽表示に関する要因

1 動機・プレッシャー

(1)財務的安定性又は収益性が、次のような一般的経済状況、企業の属する産業又は企業の事業環境により脅かされている。

(例)

・ 利益が計上されている又は利益が増加しているにも関わらず営業活動によるキャッシュ・フローが経常的にマイナスとなっている、又は営業活動からキャッシュ・フローを生み出すことができない。

・ 技術革新、製品陳腐化、利子率等の急激な変化・変動に十分に対応できない。

(2)経営者が、次のような第三者からの期待又は要求に応えなければならない過大なプレッシャーを受けている。

(例)

・ 経営者の非常に楽観的なプレス・リリースなどにより、証券アナリスト、投資家、大口債権者又はその他外部者が企業の収益力や継続的な成長について過度の又は非現実的な期待をもっている。

・ 取引所の上場基準、債務の返済又はその他借入に係る財務制限条項に抵触しうる状況にある。

(3)企業の業績が、次のような関係や取引によって、経営者又は監査役等の個人財産に悪影響を及ぼす可能性がある。

(例)

・ 経営者又は監査役等が企業と重要な経済的利害関係を有している。

(4)経営者(子会社の経営者を含む。)、営業担当者、その他の従業員等が、売上や収益性等の財務目標(上長から示されたもの等含む)を達成するために、過大なプレッシャーを受けている。

2 機会

(1)企業が属する産業や企業の事業特性が、次のような要因により不正な財務報告にかかわる機会をもたらしている。

(例)

・ 通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引、又は監査を受けていない若しくは他の監査人が監査する関連当事者との重要な取引が存在する。

・ 重要性のある異常な取引、又は極めて複雑な取引、特に困難な実質的判断を行わなければならない期末日近くの取引が存在する。

・ 明確な事業上の合理性があるとは考えられないSPC を組成している。

・ 業界の慣行として、契約書に押印がなされない段階で取引を開始する、正式な書面による受発注が行われる前に担当者間の口頭による交渉で取引を開始・変更する等が行われうる。

(2)経営者の監視が、次のような状況により有効でなくなっている。

(例)

・ 経営が一人又は少数の者により支配され統制がない。

(3)組織構造が、次のような状況により複雑又は不安定となっている。

(例)

・ 異例な法的実体又は権限系統となっているなど、極めて複雑な組織構造である。

(4)内部統制が、次のような要因により不備を有している。

(例)

・ 会計システムや情報システムが有効に機能していない。

3 姿勢・正当化

(例)

・ 経営者が、経営理念や企業倫理の伝達・実践を効果的に行っていない、又は不適切な経営理念や企業倫理が伝達されている。

・ 経営者と現任又は前任の監査人との間に次のような緊張関係がある。

- 会計、監査又は報告に関する事項について、経営者と現任又は前任の監査人とが頻繁に論争している又は論争していた。

- 監査上必要な資料や情報の提供を著しく遅延する又は提供しない。

- 監査人に対して、従業員等から情報を得ること、監査役等とコミュニケーションをとること又は仕入先や得意先等と接することを不当に制限しようとしている。

■不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示

1 不正に関する情報

・社内通報制度を通じて企業に寄せられ、監査人に開示された情報に、財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えられる情報が存在している。

・監査人に、不正の可能性について従業員や取引先等からの通報がある(監査事務所の通報窓口を含む)。

2 留意すべき通例でない取引等

(1)不適切な売上計上の可能性を示唆する状況

・企業の通常の取引過程から外れた重要な取引、企業及び当該企業が属する産業を取り巻く環境に対する監査人の理解に照らして通例ではない重要な取引、又は、企業が関与する事業上の合理性が不明瞭な重要な取引が存在する。

(2)資金還流取引等のオフバランス取引の可能性を示唆する状況

・企業の事業内容に直接関係の無い又は事業上の合理性が明らかでない重要な資産の取得、企業の買収、出資、費用の計上が行われている。

(3)その他

・関連当事者又は企業との関係が不明な相手先(個人を含む)との間に、事業上の合理性が明らかではない重要な資金の貸付・借入契約、又は債務保証・被保証の契約がある。

3 証拠の変造、偽造又は隠蔽の可能性を示唆する状況

・変造又は偽造されたおそれのある文書が存在する。

・重要な取引に関して、重要な記録等に矛盾する証拠が存在する、又は証拠となる重要な文書を紛失している。

・重要な取引に関して、合理的な理由なく、重要な文書を入手できない、又は重要な文書のドラフトのみしか入手できない。

4 会計上の不適切な調整の可能性を示唆する状況

・期末日近くまで網羅的若しくは適時に記録されていない重要な取引、又は金額、会計期間、分類等が適切に記録されていない重要な取引が存在する。

・(根拠資料等による)裏付けのない又は未承認の重要な取引や勘定残高が存在する。

・期末日近くに経営成績に重要な影響を与える通例でない修正が行われている。

・重要な取引に関連する証憑、又は会計帳簿や記録(総勘定元帳・補助元帳・勘定明細等)において、本来一致すべき数値が不一致でその合理的な説明がない。

・企業が合理的な理由がなく重要な会計方針を変更しようとしている。

・経営環境の変化がないにもかかわらず、重要な会計上の見積りを頻繁に変更する。

5 確認結果

・企業の記録と確認状の回答に説明のつかない重要な差異がある。

・特定の取引先に対する確認状が、合理的な理由なく監査人に直接返送されないという事態が繰り返される。

6 経営者の監査への対応

・合理的な理由がないにも関わらず、監査人が、記録、施設、特定の従業員、得意先、仕入先、又は監査証拠を入手できるその他の者と接することを企業が拒否する、又は、変更を主張する。

・合理的な理由がないにも関わらず、企業が確認依頼の宛先の変更や特定の相手先に対する確認の見合わせを主張したり、他の確認先に比べて著しく準備に時間がかかる残高確認先がある。