『開放病棟──精神科医の苦闘』

近藤廉治著(合同出版1975年)

(第2章)三つの私立病院時代

P40~49

前衛芸術家・草間彌生を見出したことでも知られる精神科医・西丸四方氏の自伝的な書物『彷徨記/狂気を担って』(批評社1991年)のなかで近藤廉治氏について書かれた僅かな部分を抜粋。

近藤廉治氏 略歴 (Wikipediaより)

出生1928年と書かれているものもあるが、調査が行われたのは氏が30代半ばということになる。

近藤廉治著(合同出版1975年)

(第2章)三つの私立病院時代

P40~49

●体制に圧しつぶされた人たち

長野県の一地方に、珍しい社会制度が残っていて、その制度のもとに生きてきた御老人が、まだ3人達者でいることを、ある偶然のことから知った。そこで、このような古い制度が人間の心にどのような影響を与えるものかを調べることにした。山間部の住民の高血圧の調査というふれこみで、そのかたたちとの接触をもつようになり、降圧剤をカバンに入れては、なん回となく、その家庭やを訪れた。家族には、この制度のことに触れたくない気配が見えたし、当の3人は共通して人嫌いで無口なので、精神状態を調べるのには、かなり手間どった。昭和36年のことである。

おじろく、おばさ制度

耕地面積の少ない山村では、農地の零細化を防ぐために、奇妙な家族制度を作ったところがあった。長野県下伊那郡天竜村(飯田の近く)では16─17世紀ごろから長兄だけが結婚して社会生活を営むが、ほかの弟妹は他家に養子になったり嫁いだりしないかぎり、結婚も許されず、世間との交際も禁じられ、一生涯戸主のために無報酬で働かされ、男は「おじろく」女は「おばさ」と呼ばれた。家庭内の地位は戸主の妻子以下で、宗門別帳や戸籍簿には「厄介」と書き込まれていた。このような人間は、家庭内でも内でも文字どおりの疎外者で、交際もなく、村祭に出ることもなかった。明治5年には人口2000人の村に、190人の疎外者がいた。昭和35年には男2人、女1人となってしまったが、このような社会からの疎外者はどんな人間なっていたのだろうか。

古老Aの報告─

自分は10人のおじろく、おばさを知っていた。幼いときから集まりに出ることもなく、近所の人との交際もなく、ひとりで家の仕事をしていた。家人とろくに話もしなかったが、反抗することもなかった。ときには山の中にタバコの密培などして小遣銭を得た者もあった。不愛想でそっけなく、道で会っても挨拶もしない。声をかければ会釈ぐらいはする。独特の風貌をしていて普通の人とすぐ見分けがつき、無表情で、うつ向き加減であった。いつまでもチョンマゲを結っている偏屈な者も多く、自分勝手ではあったものの、家庭内では甥などからも下男扱いにされていた。身なりは割合きちんとしていてだらしないところはなかった。このような疎外者は中流以上の家庭に多く、よく働くので、おじろくのいる家は裕福なるといわれた。

古老Bの報告─

数人のおじろくを知っていたが、結婚もせず一生家族のために働いても不平をいわなかった。子供のころは普通であったが、20歳過ぎから不愛想な人間になり、その家へ用事でいくと奥へ隠れてしまうのもあり、挨拶しても見向きもしないで勝手に仕事をしているのもあり、話しかけても返事もしなかった。おじろく同士で交際することもなかった。ときには、おじろくがおばさのところへ夜這いに行ったなどという話もあったが、こういうことは稀であった。おそらく多くの者は童貞、処女で一生を送った。怠け者はなくよく働いた。

古老Cの報告─

私の知っていた何人かのおじろくは、黙っていて笑うこともなく、いつも家の仕事をしており、怒ることも不平をいうこともなく、表情もなく、趣味もなかった。

古老Dの報告─

自分の弟は器用なおじろくでよく働いてくれたが、いいつけたことはよくやるだけで、自分で気をきかせることはなかった。若いときから人嫌いになってきて、人が来ると奥へ隠れ、ほとんど喋らず、不平もいわなかった。身のまわりのことはきちんとしていた。娯楽を求めるということもなかった。

実際にみた3人のおじろくとおばさ

症例a── 女性、明治34年生まれ、精神病の負因はない。幼少時おとなしく、すなおで、小学校の成績は上位。24歳ごろまでは隣へ養蚕の手伝いくらいには行ったが、その後は頼まれても行かず、もともと不愛想で無口であったが、27歳ごろから、ますます著しくなったものの、逆らったり、ひねくれたりすることもなく素直に働き、家人とも話をしなかった。検査時、高血圧を認めたが、ほかに身体的異常所見はなかった。検査に訪れると稲こきの手伝いの人4、5人と食事をしていたが、挨拶しても本人だけは見向きもせず知らぬ顔をしていて、他の者が喋っても何もいわず、無表情であり、他の者が笑っても本人だけは笑いもしない。診察は血圧を計らせるだけで、奥の部屋に逃げこもうとするので、4回にわたってアミタール面接(註)をしたところ表情はいくぶん和らぎ笑顔も見せ、少しは話もするようになった。彼女とのあいだの少ない問答のなかから要点をつまむと、生年月日は知っている。学校は特別好きでもなかった。友人は少しはあった。百姓の手伝い、養蚕をやった。他家へ行くのは嫌いであった。親しくもならなかった。話も別にしなかった。面白いこと、楽しい思い出もなかった。10日働いて3円で反物を買った。そうしなければ着物もないから。18歳のとき、嫂と飯田へ行って2日泊ったこともあるが、嬉しくもなかった。また行きたいとも思わなかった。記銘力(物を憶えこむ力)や知能のいちじるしい障害はない。電車はみたことがなく、自動車は遠くを豆粒ぐらいのが通っているのを見ただけである。新聞は見出しだけ見る。自分はばかだから字も読めないし、話もできない、と劣等感をもつ。近所へ遊びに行ったのは子供のときだけである。姉が死んでも別に悲しくもなかったが、死にかかった顔は痩せて気持ちがわるかった。葬式にも行かなかった。──この症例の姉が4年前、食道癌で亡くなったとき、嫌がるのを無理に連れていったが表情も変えず挨拶もせず涙も出さなかった。──青春時代から感情を表すことも少なく、口数も減り、少し離れたところにある分家した兄のところも何十年も行ったこともなく、お祭に来た兄や妹がきてもそしらぬ顔をしていた。アミタールの効果が消えてくると不機嫌になり、そっけなくなり、質問に答えなくなり、隙をみて奥の部屋へ逃げこもうとする。4回の面接でも少しも親しげにならず、見知らぬ人に会ったようであるが、アミタールを用いれば、この前会った人だという。

(註) アミタールをゆっくり静注しながら話をする面接法。分裂病で口をきかない患者でも、この面接の仕方によって、かなり話をすることがある。

症例b── 男性、明治20年生まれ。精神病の負因はない。小学校のときは中位の成績で、おとなしい几帳面な性格であった。小学校卒業後、畑や山の仕事の手伝いをし、18─20歳で隣の大工について技術を身につけた。21歳のとき徴兵検査で飯田まで出たのが一生のあいだに村を出た唯一のことである。26歳ごろまで畑仕事や近所に頼まれた大工仕事をしたが、次第に無口になり、兄のいいつけるままに、畑、大工の仕事を根気よくやった。なんど会っても打ち解けず無愛想で、他人がくると引っ込むか、知らん顔をしているだけで、挨拶をしても見向きもしない。硬さや冷たさはないが表情に乏しい。兄が無理に連れ出してくると診察は拒まないが、応答しない。勝手にタバコをすったり茶を飲んだり、いろり端に横になったり、無遠慮である。やはりアミタールを用いれば簡単なことには応答する。明治20年生まれで、4年まで学校に行き、徴兵検査前に大工仕事を習い、楽しいことも辛いこともなく、仕事をしても金になったかどうか知らず、不満もなく、金を使ったこともなく、友人もない。徴兵検査には飯田まで歩いて往復3日かかったが、面白いこともなく、女遊びもせず、町へ行ってみようとも思わない。簡単な記憶の検査には応ずるが、字を読み書きする検査には応じてくれない。新聞も読まず、せいぜいラジオの浪花節をきくくらいのものである。しかし、洗濯、つくろいものは自分でやり、大工仕事は年のせいで手足が不自由なのでやらない。世の中を嫌と思ったこともなく、人と話したいこともなく、こんな生活をばからしいとも思わず、希望もなく、不満もない。

症例c── 男性、明治16年生まれ。弟2人もおじろくであった。精神病の負因はない。幼時は素直で陽気であった。貧困のため小学校にも行かず農業に従事したが、長兄が弱かったので代理にの集会に出たり、兄の5人の子の面倒を見たりし、結婚はせず、経済は兄がにぎり、ただ兄夫婦とその子供たちのために働いた。身体的に異常はない。おじろくではあるが、青年期から公私の両面で実質的に家の大黒柱として働いてきたので、おじろく特有の閉ざされた生活をしてきたわけではなく純粋のおじろくではない。人に会うことも嫌がらず挨拶もする。アミタール面接の必要はない。しかし過去を懐かしむふうもなく、諦め切ったような態度で、なにか寂しさを感じさせ、兄の子供たちと和やかに暮らしている。思い出話をきくと、家が貧しかったので学校へ行かなかったが、弟2人は行った。朝から草刈りをし、昼間は畑や山で働き、夜は夜なべをして、遊ぶ暇はなかった。村外へ出たこととしては、飯田へマユを売りに行ったことがある。それは楽しみで、うまいものも食べられたし、13里の道を10貫のマユを背負って行った。1貫目32銭で売れ、1泊して米の飯を食べ、残った金は兄に渡した。へそくりなど兄に悪いから作らなかった。飯田では2回ほど遊郭へ行ったこともある。その後も行きたかったが我慢した。夜這いは笑われるからしなかった。他のおじろくの中にはした者もいたが、皆からよくいわれなかった。結婚のことは、自分はおじろくなので全く考えなかったし、その上貧乏だった。おじろくはただ働けばいいのだ。昔はおじろくがたくさんいた。おじろく同士で交際することはなかった。ただ働くだけで、偏屈で喋りもしなかった。自分はおじろくの生まれで損だとは思わぬ。福の神といわれたものだ。おじろくだとばかにされたこともなかったし、大事にされなかったとも思わぬ。人に会うのは嫌ではないが、やってみたいこともないし、楽しみもないし、世の中が嫌なことも、寂しくも悲しくもない。寺参りもしない。

おじろくを当然とする社会

このような隷属的な扱いを受けて不服で家を出て遠国へ行くような、おじろくやおばさはいなかったのか。残っているのは気概のない者ばかりだったのか。おじろくたちには、村を出ることは非常に悪いことで、家の掟に背いたことであるという考えがあり、大部分の者は他国へ行こうとは思わなかった、と古老は話す。まれに気概があって他国へ行った者はいたが、すぐに舞い戻ってきた。それは、彼らは社会的交流がうまくできず、人づきあいもできなかったからのようであり、二度と他国へでようとはしなかった、ということである。多くの者は兄のいうとおりに働いて行けば、乏しくても衣食住への不安はないので、気概がなくなってしまったのではないかといわれる。

幼児期に厄介者として生まれついた運命を負って、愛情のない育て方をされたか、あるいは不憫な者としてことに母に甘やかされたりしたことがあったか。おじろく、おばさたちのいうところによると、ひどい取扱いを受けたおぼえもなく、とくに可愛がられたこともないという。もの心つくまでは長男と同じように育てられ、ききわけができるような年齢に達すると、長男の手伝いをさせられ、長男に従うように仕向けられた。兄にそむくとひどく叱られた。盆、正月、祭などに親戚まわりをするのは長男で、ほかの弟たちは家に残っていた。子供のころは、兄に従うものだという、しつけを受けるぐらいのもので、とくに変わった扱いをされたわけではない。この地方では子供が小学校へ行く年頃になると、畑や山の仕事をどんどんさせ、弟が嫌がると、そんなことでは兄の手伝いはできんぞと親たちが叱った。こうして、おりにふれて、将来はお前たちは兄のために働くのだということを教えこんでいたのである。長男は休まずに学校に行けたが、弟妹たちは事あるごとに学校を休んで家の仕事を手伝わせられた。それで成長するに従って、長男とちがった取扱いを受けるようになったが、それは割合すなおに受け入れられ、ひどい仕打ちだと怨まれるようなこともなかったようである。親たちは長男以外はおじろくとして兄を助け家を栄えさせるように働くのが当然のことと考えていたので、子供たちをおじろくに育て上げることに抵抗を感ぜず、不憫だとも思わなかったようである。

疎外が分裂病に似た人格をつくる

アウトサイダーというと、世の無用者と達観して世を捨てた文化人、業平、兼好、芭蕉を思い出すし、西洋ならもっと現世的なドストイエフスキー、ニイチェ、ボードレールらも、一種のアウトサイダーだろう。しかしこれらは自ら凡俗の世を捨てた超人であり、文化の担い手であると自覚さえしていたにちがいない。それとはちがって、自分の崩れた性格のために世間からはみ出してしまった無頼者というアウトサイダーもある。彼らは、凡俗の世に帰りたくて悩んでいたにちがいない。この種のアウトサイダーは、社会から無理に疎外されてしまった者である。このような疎外は、現在においては「実験的」に試みることは許されないことである。このように社会からはみ出してしまった者はどんな人間になるのであろうか。今の世では精神分裂病者は社会からはみ出してしまったアウトサイダーとみられるが、社会からはみ出したために分裂病になったのか、分裂性の病気のために社会からはみ出したのであるかは、いずれとも断定しにくい。ここに述べたおじろく、おばさたちは、旧来の慣習のために社会から疎外されてしまったものである。それは分裂病に非常に似た点を持っている。感情が鈍く、無関心で、無口で人嫌いで、自発性も少ない。しかし分裂病ほどにはものぐさではない。このような疎外者がいるとその家は富むといわれるぐらいによく働くのである。この点、分裂病とちがう。しかし自発的に働くというより、働くのが自分の運命であると諦めているようである。こんなみじめな世界にくすぶっているより、広い天地を見つけて行こうと志すものが稀なのは不思議であるが、田舎の農家には多かれ少なかれそういった雰囲気がある。アメリカの考え方によれば、幼時の親子関係が分裂病の発生に大いに働くようであるが、私の調査したところではそういう点はなかった。少年期を過ぎて青年期までは、親子関係にも別にそう変わったところはみられない。20歳を過ぎてからぼつぼつと分裂病的なところがでてくるのである。しかし幻覚とか妄想があったような者はないようであるし、気が狂ってしまったといわれる者もなかったそうである。無表情で無言でとっつきの悪い態度をしていながら、こつこつと家のために働いて一生を不平もいわずに送るのである。悟りを開いた坊主といった面白さもないし、ましてや寒山拾得といった文化的遺産をのこした者もいない。まことにつまらないアウトサイダーであり、ただ精神分裂病的人間に共通するところがあるという点で興味があるだけである。

はじめは、このに分裂病の負因が多いので、このような疎外者たちも分裂病ではないかと思ったが、家系をしらべてもそのようなことがなかった。またこんな小さなに昔から分裂病が多くいたとも思えない。気概のある若者はどんどん外へ出て行ってしまい、腑甲斐ない者だけが残ったのかと思ったが、そういう事実も見出されなかった。山村に残る因習にしばられて、二男、三男はこうあるべきだという観念から脱することができなかったことによるとしか思えない。日本古来の身分の差の打破を長いこと考えようともしなかった結果としか思えない。

ところでアメリカでは幼時の親子関係を分裂病の発生と関係づけて考えるが、その当否は別問題として、青春時代からの社会からの疎外が、やはり分裂病に似た人格を形成させることは興味のあることである。この3人の疎外者たちは分裂病とは断定できないし、分裂病ほど無為でも家庭の困り者でもなく、かえって家庭では重宝がられているくらいなのだから分裂病とはいえない。しかし人工実験のできそうもない社会集団の中で極端な人間疎外が行なわれると、分裂病によく似た人間を形成するという点はこの観察が示している。 (了)

長野県の一地方に、珍しい社会制度が残っていて、その制度のもとに生きてきた御老人が、まだ3人達者でいることを、ある偶然のことから知った。そこで、このような古い制度が人間の心にどのような影響を与えるものかを調べることにした。山間部の住民の高血圧の調査というふれこみで、そのかたたちとの接触をもつようになり、降圧剤をカバンに入れては、なん回となく、その家庭やを訪れた。家族には、この制度のことに触れたくない気配が見えたし、当の3人は共通して人嫌いで無口なので、精神状態を調べるのには、かなり手間どった。昭和36年のことである。

おじろく、おばさ制度

耕地面積の少ない山村では、農地の零細化を防ぐために、奇妙な家族制度を作ったところがあった。長野県下伊那郡天竜村(飯田の近く)では16─17世紀ごろから長兄だけが結婚して社会生活を営むが、ほかの弟妹は他家に養子になったり嫁いだりしないかぎり、結婚も許されず、世間との交際も禁じられ、一生涯戸主のために無報酬で働かされ、男は「おじろく」女は「おばさ」と呼ばれた。家庭内の地位は戸主の妻子以下で、宗門別帳や戸籍簿には「厄介」と書き込まれていた。このような人間は、家庭内でも内でも文字どおりの疎外者で、交際もなく、村祭に出ることもなかった。明治5年には人口2000人の村に、190人の疎外者がいた。昭和35年には男2人、女1人となってしまったが、このような社会からの疎外者はどんな人間なっていたのだろうか。

古老Aの報告─

自分は10人のおじろく、おばさを知っていた。幼いときから集まりに出ることもなく、近所の人との交際もなく、ひとりで家の仕事をしていた。家人とろくに話もしなかったが、反抗することもなかった。ときには山の中にタバコの密培などして小遣銭を得た者もあった。不愛想でそっけなく、道で会っても挨拶もしない。声をかければ会釈ぐらいはする。独特の風貌をしていて普通の人とすぐ見分けがつき、無表情で、うつ向き加減であった。いつまでもチョンマゲを結っている偏屈な者も多く、自分勝手ではあったものの、家庭内では甥などからも下男扱いにされていた。身なりは割合きちんとしていてだらしないところはなかった。このような疎外者は中流以上の家庭に多く、よく働くので、おじろくのいる家は裕福なるといわれた。

古老Bの報告─

数人のおじろくを知っていたが、結婚もせず一生家族のために働いても不平をいわなかった。子供のころは普通であったが、20歳過ぎから不愛想な人間になり、その家へ用事でいくと奥へ隠れてしまうのもあり、挨拶しても見向きもしないで勝手に仕事をしているのもあり、話しかけても返事もしなかった。おじろく同士で交際することもなかった。ときには、おじろくがおばさのところへ夜這いに行ったなどという話もあったが、こういうことは稀であった。おそらく多くの者は童貞、処女で一生を送った。怠け者はなくよく働いた。

古老Cの報告─

私の知っていた何人かのおじろくは、黙っていて笑うこともなく、いつも家の仕事をしており、怒ることも不平をいうこともなく、表情もなく、趣味もなかった。

古老Dの報告─

自分の弟は器用なおじろくでよく働いてくれたが、いいつけたことはよくやるだけで、自分で気をきかせることはなかった。若いときから人嫌いになってきて、人が来ると奥へ隠れ、ほとんど喋らず、不平もいわなかった。身のまわりのことはきちんとしていた。娯楽を求めるということもなかった。

実際にみた3人のおじろくとおばさ

症例a── 女性、明治34年生まれ、精神病の負因はない。幼少時おとなしく、すなおで、小学校の成績は上位。24歳ごろまでは隣へ養蚕の手伝いくらいには行ったが、その後は頼まれても行かず、もともと不愛想で無口であったが、27歳ごろから、ますます著しくなったものの、逆らったり、ひねくれたりすることもなく素直に働き、家人とも話をしなかった。検査時、高血圧を認めたが、ほかに身体的異常所見はなかった。検査に訪れると稲こきの手伝いの人4、5人と食事をしていたが、挨拶しても本人だけは見向きもせず知らぬ顔をしていて、他の者が喋っても何もいわず、無表情であり、他の者が笑っても本人だけは笑いもしない。診察は血圧を計らせるだけで、奥の部屋に逃げこもうとするので、4回にわたってアミタール面接(註)をしたところ表情はいくぶん和らぎ笑顔も見せ、少しは話もするようになった。彼女とのあいだの少ない問答のなかから要点をつまむと、生年月日は知っている。学校は特別好きでもなかった。友人は少しはあった。百姓の手伝い、養蚕をやった。他家へ行くのは嫌いであった。親しくもならなかった。話も別にしなかった。面白いこと、楽しい思い出もなかった。10日働いて3円で反物を買った。そうしなければ着物もないから。18歳のとき、嫂と飯田へ行って2日泊ったこともあるが、嬉しくもなかった。また行きたいとも思わなかった。記銘力(物を憶えこむ力)や知能のいちじるしい障害はない。電車はみたことがなく、自動車は遠くを豆粒ぐらいのが通っているのを見ただけである。新聞は見出しだけ見る。自分はばかだから字も読めないし、話もできない、と劣等感をもつ。近所へ遊びに行ったのは子供のときだけである。姉が死んでも別に悲しくもなかったが、死にかかった顔は痩せて気持ちがわるかった。葬式にも行かなかった。──この症例の姉が4年前、食道癌で亡くなったとき、嫌がるのを無理に連れていったが表情も変えず挨拶もせず涙も出さなかった。──青春時代から感情を表すことも少なく、口数も減り、少し離れたところにある分家した兄のところも何十年も行ったこともなく、お祭に来た兄や妹がきてもそしらぬ顔をしていた。アミタールの効果が消えてくると不機嫌になり、そっけなくなり、質問に答えなくなり、隙をみて奥の部屋へ逃げこもうとする。4回の面接でも少しも親しげにならず、見知らぬ人に会ったようであるが、アミタールを用いれば、この前会った人だという。

(註) アミタールをゆっくり静注しながら話をする面接法。分裂病で口をきかない患者でも、この面接の仕方によって、かなり話をすることがある。

症例b── 男性、明治20年生まれ。精神病の負因はない。小学校のときは中位の成績で、おとなしい几帳面な性格であった。小学校卒業後、畑や山の仕事の手伝いをし、18─20歳で隣の大工について技術を身につけた。21歳のとき徴兵検査で飯田まで出たのが一生のあいだに村を出た唯一のことである。26歳ごろまで畑仕事や近所に頼まれた大工仕事をしたが、次第に無口になり、兄のいいつけるままに、畑、大工の仕事を根気よくやった。なんど会っても打ち解けず無愛想で、他人がくると引っ込むか、知らん顔をしているだけで、挨拶をしても見向きもしない。硬さや冷たさはないが表情に乏しい。兄が無理に連れ出してくると診察は拒まないが、応答しない。勝手にタバコをすったり茶を飲んだり、いろり端に横になったり、無遠慮である。やはりアミタールを用いれば簡単なことには応答する。明治20年生まれで、4年まで学校に行き、徴兵検査前に大工仕事を習い、楽しいことも辛いこともなく、仕事をしても金になったかどうか知らず、不満もなく、金を使ったこともなく、友人もない。徴兵検査には飯田まで歩いて往復3日かかったが、面白いこともなく、女遊びもせず、町へ行ってみようとも思わない。簡単な記憶の検査には応ずるが、字を読み書きする検査には応じてくれない。新聞も読まず、せいぜいラジオの浪花節をきくくらいのものである。しかし、洗濯、つくろいものは自分でやり、大工仕事は年のせいで手足が不自由なのでやらない。世の中を嫌と思ったこともなく、人と話したいこともなく、こんな生活をばからしいとも思わず、希望もなく、不満もない。

症例c── 男性、明治16年生まれ。弟2人もおじろくであった。精神病の負因はない。幼時は素直で陽気であった。貧困のため小学校にも行かず農業に従事したが、長兄が弱かったので代理にの集会に出たり、兄の5人の子の面倒を見たりし、結婚はせず、経済は兄がにぎり、ただ兄夫婦とその子供たちのために働いた。身体的に異常はない。おじろくではあるが、青年期から公私の両面で実質的に家の大黒柱として働いてきたので、おじろく特有の閉ざされた生活をしてきたわけではなく純粋のおじろくではない。人に会うことも嫌がらず挨拶もする。アミタール面接の必要はない。しかし過去を懐かしむふうもなく、諦め切ったような態度で、なにか寂しさを感じさせ、兄の子供たちと和やかに暮らしている。思い出話をきくと、家が貧しかったので学校へ行かなかったが、弟2人は行った。朝から草刈りをし、昼間は畑や山で働き、夜は夜なべをして、遊ぶ暇はなかった。村外へ出たこととしては、飯田へマユを売りに行ったことがある。それは楽しみで、うまいものも食べられたし、13里の道を10貫のマユを背負って行った。1貫目32銭で売れ、1泊して米の飯を食べ、残った金は兄に渡した。へそくりなど兄に悪いから作らなかった。飯田では2回ほど遊郭へ行ったこともある。その後も行きたかったが我慢した。夜這いは笑われるからしなかった。他のおじろくの中にはした者もいたが、皆からよくいわれなかった。結婚のことは、自分はおじろくなので全く考えなかったし、その上貧乏だった。おじろくはただ働けばいいのだ。昔はおじろくがたくさんいた。おじろく同士で交際することはなかった。ただ働くだけで、偏屈で喋りもしなかった。自分はおじろくの生まれで損だとは思わぬ。福の神といわれたものだ。おじろくだとばかにされたこともなかったし、大事にされなかったとも思わぬ。人に会うのは嫌ではないが、やってみたいこともないし、楽しみもないし、世の中が嫌なことも、寂しくも悲しくもない。寺参りもしない。

おじろくを当然とする社会

このような隷属的な扱いを受けて不服で家を出て遠国へ行くような、おじろくやおばさはいなかったのか。残っているのは気概のない者ばかりだったのか。おじろくたちには、村を出ることは非常に悪いことで、家の掟に背いたことであるという考えがあり、大部分の者は他国へ行こうとは思わなかった、と古老は話す。まれに気概があって他国へ行った者はいたが、すぐに舞い戻ってきた。それは、彼らは社会的交流がうまくできず、人づきあいもできなかったからのようであり、二度と他国へでようとはしなかった、ということである。多くの者は兄のいうとおりに働いて行けば、乏しくても衣食住への不安はないので、気概がなくなってしまったのではないかといわれる。

幼児期に厄介者として生まれついた運命を負って、愛情のない育て方をされたか、あるいは不憫な者としてことに母に甘やかされたりしたことがあったか。おじろく、おばさたちのいうところによると、ひどい取扱いを受けたおぼえもなく、とくに可愛がられたこともないという。もの心つくまでは長男と同じように育てられ、ききわけができるような年齢に達すると、長男の手伝いをさせられ、長男に従うように仕向けられた。兄にそむくとひどく叱られた。盆、正月、祭などに親戚まわりをするのは長男で、ほかの弟たちは家に残っていた。子供のころは、兄に従うものだという、しつけを受けるぐらいのもので、とくに変わった扱いをされたわけではない。この地方では子供が小学校へ行く年頃になると、畑や山の仕事をどんどんさせ、弟が嫌がると、そんなことでは兄の手伝いはできんぞと親たちが叱った。こうして、おりにふれて、将来はお前たちは兄のために働くのだということを教えこんでいたのである。長男は休まずに学校に行けたが、弟妹たちは事あるごとに学校を休んで家の仕事を手伝わせられた。それで成長するに従って、長男とちがった取扱いを受けるようになったが、それは割合すなおに受け入れられ、ひどい仕打ちだと怨まれるようなこともなかったようである。親たちは長男以外はおじろくとして兄を助け家を栄えさせるように働くのが当然のことと考えていたので、子供たちをおじろくに育て上げることに抵抗を感ぜず、不憫だとも思わなかったようである。

疎外が分裂病に似た人格をつくる

アウトサイダーというと、世の無用者と達観して世を捨てた文化人、業平、兼好、芭蕉を思い出すし、西洋ならもっと現世的なドストイエフスキー、ニイチェ、ボードレールらも、一種のアウトサイダーだろう。しかしこれらは自ら凡俗の世を捨てた超人であり、文化の担い手であると自覚さえしていたにちがいない。それとはちがって、自分の崩れた性格のために世間からはみ出してしまった無頼者というアウトサイダーもある。彼らは、凡俗の世に帰りたくて悩んでいたにちがいない。この種のアウトサイダーは、社会から無理に疎外されてしまった者である。このような疎外は、現在においては「実験的」に試みることは許されないことである。このように社会からはみ出してしまった者はどんな人間になるのであろうか。今の世では精神分裂病者は社会からはみ出してしまったアウトサイダーとみられるが、社会からはみ出したために分裂病になったのか、分裂性の病気のために社会からはみ出したのであるかは、いずれとも断定しにくい。ここに述べたおじろく、おばさたちは、旧来の慣習のために社会から疎外されてしまったものである。それは分裂病に非常に似た点を持っている。感情が鈍く、無関心で、無口で人嫌いで、自発性も少ない。しかし分裂病ほどにはものぐさではない。このような疎外者がいるとその家は富むといわれるぐらいによく働くのである。この点、分裂病とちがう。しかし自発的に働くというより、働くのが自分の運命であると諦めているようである。こんなみじめな世界にくすぶっているより、広い天地を見つけて行こうと志すものが稀なのは不思議であるが、田舎の農家には多かれ少なかれそういった雰囲気がある。アメリカの考え方によれば、幼時の親子関係が分裂病の発生に大いに働くようであるが、私の調査したところではそういう点はなかった。少年期を過ぎて青年期までは、親子関係にも別にそう変わったところはみられない。20歳を過ぎてからぼつぼつと分裂病的なところがでてくるのである。しかし幻覚とか妄想があったような者はないようであるし、気が狂ってしまったといわれる者もなかったそうである。無表情で無言でとっつきの悪い態度をしていながら、こつこつと家のために働いて一生を不平もいわずに送るのである。悟りを開いた坊主といった面白さもないし、ましてや寒山拾得といった文化的遺産をのこした者もいない。まことにつまらないアウトサイダーであり、ただ精神分裂病的人間に共通するところがあるという点で興味があるだけである。

はじめは、このに分裂病の負因が多いので、このような疎外者たちも分裂病ではないかと思ったが、家系をしらべてもそのようなことがなかった。またこんな小さなに昔から分裂病が多くいたとも思えない。気概のある若者はどんどん外へ出て行ってしまい、腑甲斐ない者だけが残ったのかと思ったが、そういう事実も見出されなかった。山村に残る因習にしばられて、二男、三男はこうあるべきだという観念から脱することができなかったことによるとしか思えない。日本古来の身分の差の打破を長いこと考えようともしなかった結果としか思えない。

ところでアメリカでは幼時の親子関係を分裂病の発生と関係づけて考えるが、その当否は別問題として、青春時代からの社会からの疎外が、やはり分裂病に似た人格を形成させることは興味のあることである。この3人の疎外者たちは分裂病とは断定できないし、分裂病ほど無為でも家庭の困り者でもなく、かえって家庭では重宝がられているくらいなのだから分裂病とはいえない。しかし人工実験のできそうもない社会集団の中で極端な人間疎外が行なわれると、分裂病によく似た人間を形成するという点はこの観察が示している。 (了)

前衛芸術家・草間彌生を見出したことでも知られる精神科医・西丸四方氏の自伝的な書物『彷徨記/狂気を担って』(批評社1991年)のなかで近藤廉治氏について書かれた僅かな部分を抜粋。

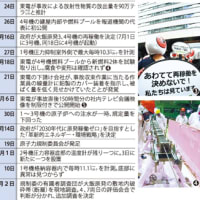

一回生にK君(近藤廉治氏)というのがいて、はじめ放射線教室に入って学位までとったが、目を悪くし暗室の透視などできなくなり、目をあまり使わなくてもよい精神科へ移りたいというので引受けた。転科してきた医者は芯からの精神科医になりきれないことが時々あり、病歴にも昔の病歴のように、「幻覚あり、妄想あり」としか書かない人があったが、K君は精神科医よりも精神科医らしくなり、山奥のそのまた奥の山奥で、その中で更に疎外されてしまった状況にあるアウトサイダーたちが、分裂病的な行動をとるのを見つけてきて発表し、東京の病院へもしばらく行ってきて、戻って県立精神病院長になるといきなり全開放にした。

近藤廉治氏 略歴 (Wikipediaより)

(こんどう れんじ、1927年5月3日 - )は、精神科医、南信病院理事長。長野県飯田市出身。1952年信州大学医学部卒。同放射線医学教室勤務。1957年「篩照射に関する基礎的研究」で信州大学医学博士、同年神経科へ移る。国立武蔵療養所、1970年長野県立駒ケ根病院長、1972年開放病棟の南信病院を設立、院長、理事長。

出生1928年と書かれているものもあるが、調査が行われたのは氏が30代半ばということになる。