自分は人の言うことに感化されやすいタイプだと、つくづく思う。

出雲屋さんの「県代表になる! わしの方法」を読んで、刺激を受けた。

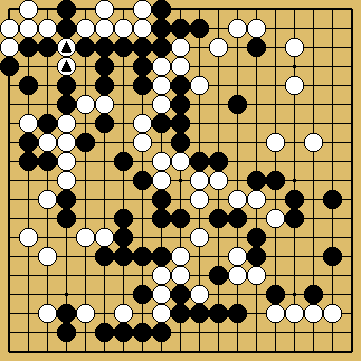

この発陽論の問題が心眼で解けたら県代表になれる、らしい。

出雲屋さんは、ある日この問題を解けるようになろうと思い立ち、訓練に励み、2年を経て心眼で解けるようになったという。

それ以来、県代表を爆発的に量産したのとこと。

それで私も発揚論を勉強してみようと思った次第。

(白番の問題で、正解手順は白93手まで。)

発陽論については、橋本宇太郎九段の「改訂発陽論」(山海堂)を持っているのだが、長いことほったらかしにしていた。

出雲屋さんの「平凡社の東洋文庫「囲碁発陽論」を持ち歩いて愛読しています。橋本本も好きですが、東洋文庫がコンパクトで、詳しいですね。最近の本では、教育社新書の高木本が、解説が詳しくてすごいです。」とのコメントをみて、藤沢秀行九段解説の東洋文庫と高木祥一九段解説の教育社新書が欲しくなった。

図書館で借りてきたが、どうみても1ヶ月やそこらで読みきれるものではなさそうなので、思い切って購入した。

藤沢秀行本は高かった。お小遣い制の身には痛い出費だったが、棋力向上のためならば。

基本死活とあわせて、少ずつ取り組んでいこう。

出雲屋さんの「頭の中に鮮明な碁盤を作る」というレベルは想像もできないが、僅かでも近づいていきたい。

出雲屋さんの記事には以前にも刺激を受け、「碁経衆妙全5巻・呉清源解説版」を買い求めて読んだ。

一回目を通した程度だったので、改めて碁経衆妙にも再チャレンジしようと思う。

まずは基本死活を覚えてしまってからのことだが。

県代表になるには

県代表になるには 2

県代表になるには 3

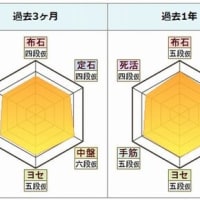

詰碁の勉強より実戦で読むことの方が「100倍も読みの練習になる」というnipparat さんのご指摘もあったが、ここ5、6年ちっとも上達しないのは、詰碁の勉強は疎かで実戦でも真剣に読んでいないからなんだろうな。

最近また手が荒れて成績も良くないが、基本死活・詰碁に取り組み、実戦では真剣に読むことを心がけたい。

ところで、橋本九段の「改訂発陽論」を投げ出してしまったのは、解説が簡潔で難しいと感じたのに加え、いきなり失題から始まっていたので気が萎えたのであった。

これがその問題図。

「黒先生きとなっていますが、実は生きがないのです。」って、井上家の秘伝の書にしてはお粗末ではないかと思ってしまったのだ。

ちなみに橋本九段の「改訂発陽論」は大正3年12月の大野萬歳館発行「囲碁珍瓏発陽論」を元にしており202題収録されている。

それに対し、藤沢九段の「囲碁発陽論」は183題である。

藤沢九段によれば、「囲碁発陽論」の初版原本は183題であり、「囲碁珍瓏発陽論」にはこのうちの181題が収録され、新たに21題が加えられていたとのことである。

藤沢九段の「囲碁発陽論」と橋本九段の「改訂発陽論」とを見比べてみるのも面白いかもしれない。

両者では同じ問題でも並び方が異なっていて、先の失題は「囲碁発陽論」では第17題として掲載されていた。

藤沢九段も「この詰碁は古来、失敗作として有名です。」と書かれていた。

出雲屋さんの「県代表になる! わしの方法」を読んで、刺激を受けた。

この発陽論の問題が心眼で解けたら県代表になれる、らしい。

出雲屋さんは、ある日この問題を解けるようになろうと思い立ち、訓練に励み、2年を経て心眼で解けるようになったという。

それ以来、県代表を爆発的に量産したのとこと。

それで私も発揚論を勉強してみようと思った次第。

(白番の問題で、正解手順は白93手まで。)

発陽論については、橋本宇太郎九段の「改訂発陽論」(山海堂)を持っているのだが、長いことほったらかしにしていた。

出雲屋さんの「平凡社の東洋文庫「囲碁発陽論」を持ち歩いて愛読しています。橋本本も好きですが、東洋文庫がコンパクトで、詳しいですね。最近の本では、教育社新書の高木本が、解説が詳しくてすごいです。」とのコメントをみて、藤沢秀行九段解説の東洋文庫と高木祥一九段解説の教育社新書が欲しくなった。

図書館で借りてきたが、どうみても1ヶ月やそこらで読みきれるものではなさそうなので、思い切って購入した。

藤沢秀行本は高かった。お小遣い制の身には痛い出費だったが、棋力向上のためならば。

基本死活とあわせて、少ずつ取り組んでいこう。

出雲屋さんの「頭の中に鮮明な碁盤を作る」というレベルは想像もできないが、僅かでも近づいていきたい。

出雲屋さんの記事には以前にも刺激を受け、「碁経衆妙全5巻・呉清源解説版」を買い求めて読んだ。

一回目を通した程度だったので、改めて碁経衆妙にも再チャレンジしようと思う。

まずは基本死活を覚えてしまってからのことだが。

県代表になるには

県代表になるには 2

県代表になるには 3

詰碁の勉強より実戦で読むことの方が「100倍も読みの練習になる」というnipparat さんのご指摘もあったが、ここ5、6年ちっとも上達しないのは、詰碁の勉強は疎かで実戦でも真剣に読んでいないからなんだろうな。

最近また手が荒れて成績も良くないが、基本死活・詰碁に取り組み、実戦では真剣に読むことを心がけたい。

ところで、橋本九段の「改訂発陽論」を投げ出してしまったのは、解説が簡潔で難しいと感じたのに加え、いきなり失題から始まっていたので気が萎えたのであった。

これがその問題図。

「黒先生きとなっていますが、実は生きがないのです。」って、井上家の秘伝の書にしてはお粗末ではないかと思ってしまったのだ。

ちなみに橋本九段の「改訂発陽論」は大正3年12月の大野萬歳館発行「囲碁珍瓏発陽論」を元にしており202題収録されている。

それに対し、藤沢九段の「囲碁発陽論」は183題である。

藤沢九段によれば、「囲碁発陽論」の初版原本は183題であり、「囲碁珍瓏発陽論」にはこのうちの181題が収録され、新たに21題が加えられていたとのことである。

藤沢九段の「囲碁発陽論」と橋本九段の「改訂発陽論」とを見比べてみるのも面白いかもしれない。

両者では同じ問題でも並び方が異なっていて、先の失題は「囲碁発陽論」では第17題として掲載されていた。

藤沢九段も「この詰碁は古来、失敗作として有名です。」と書かれていた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます