アメコミに関する情報を紹介します。

アメコミくえすと・ブログ

『X-MEN:ヘルファイア・ガラ』の未収録場面(ネタバレ)

・第10章のラストで、マグニートーがスカーレット・ウィッチを抱擁する(邦訳版のPAGE 138)。

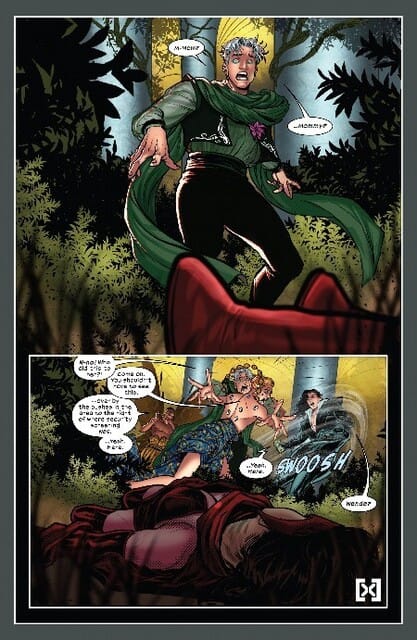

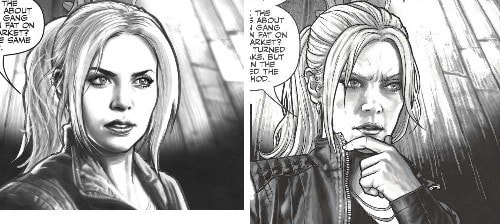

・第12章の最後の2ページで、スピードがスカーレット・ウィッチの死体を発見し、現場に駆けつけたウルヴァリンが「マグニートーはどこだ?」と呟く(以下の画像を参照)。

・そして1月発売の『X-MEN:ザ・トライアル・オブ・マグニートー』へと続きます。

・第12章の最後の2ページで、スピードがスカーレット・ウィッチの死体を発見し、現場に駆けつけたウルヴァリンが「マグニートーはどこだ?」と呟く(以下の画像を参照)。

・そして1月発売の『X-MEN:ザ・トライアル・オブ・マグニートー』へと続きます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ジョーカー/ハーレイ:クリミナル・サニティ 補足

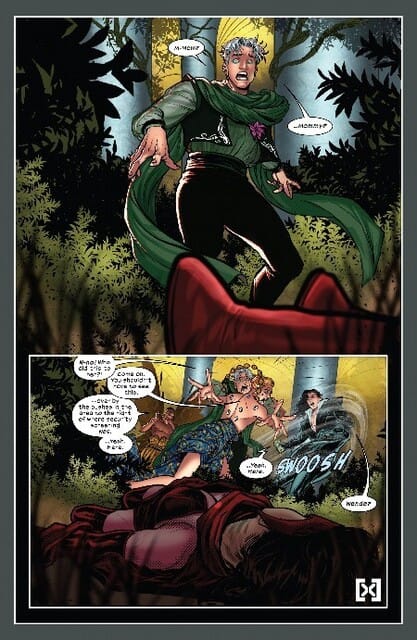

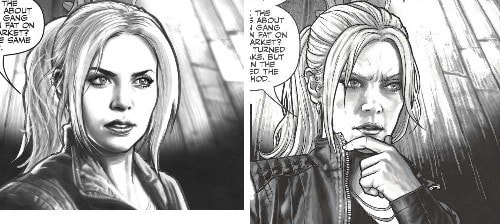

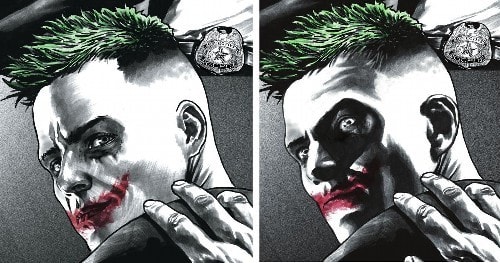

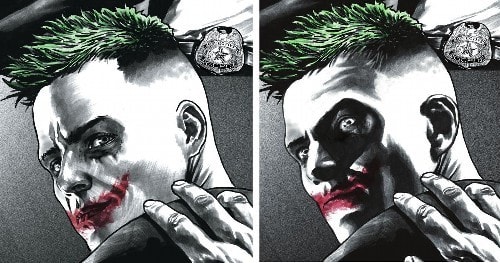

単行本化にあたって、かなり多くのページに細かい修正が施されています。ごく一部ですが、雑誌版と単行本版の比較画像を掲載しておきます。左が雑誌版、右が単行本版です(※グロ画像あり)。

PAGE 042

PAGE 053

PAGE 057

PAGE 083

PAGE 094

PAGE 095

PAGE 107

PAGE 236

PAGE 245

PAGE 280

PAGE 290

PAGE 042

PAGE 053

PAGE 057

PAGE 083

PAGE 094

PAGE 095

PAGE 107

PAGE 236

PAGE 245

PAGE 280

PAGE 290

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ハウス・オブ・X/パワーズ・オブ・X」 補足

PAGE 110-111

モイラとデスティニーの価値観の違いがよくわからないという人は、ミュータントの部分を「黒人」「ユダヤ人」「LGBTQIA+」などに置き換えてみると少しわかりやすくなるかもしれない。デスティニーにとって「ミュータント(≒黒人、同性愛者)である」というのは、自らのプライドやアイデンティティの根幹に関わる重要なことである。一方、モイラは「ミュータントは治療すべき病気=遺伝子的な異常である」という立場をとっている。ミュータントの定義が根本的に異なるため、両者の間には妥協点など考えられないということになる。

そしてこの対立は、「HoX/PoX」においてジョナサン・ヒックマンが行ったリブートの巧みさを示すものでもある。そもそも60年代に誕生したX-MENは、ミュータントという架空の異人類を通して現実世界の差別や偏見を描いたものだった。当時は女性や黒人に対する待遇差別が平然と行われ、同性愛者が精神障害とみなされていた時期である。それから半世紀以上が経った現代では、#MeTooやBlack Lives Matter運動の興隆によって、そうした差別は撤廃されつつある。しかし、60年代にも差別はあったし、現代でも根強い差別は依然として残っている。差別という「事実」は変わらない。変わったのは被差別者に対する社会の「意識」である。

ヒックマンはモイラの設定を修正することによって(=モイラを“カミングアウト”させることによって)、これまでの「事実」を何一つ変えることなく、ミュータントに対する我々読者の「意識」を一変させている。これは現実世界の変化を反映させたものであり、極めてクレバーなやり方だと思う。伝統的なフィクションに現代的な視点を持ち込めば、必ずしもエンターテインメント性が増すわけではないが、本書の場合には成功していると言えるだろう。

モイラとデスティニーの価値観の違いがよくわからないという人は、ミュータントの部分を「黒人」「ユダヤ人」「LGBTQIA+」などに置き換えてみると少しわかりやすくなるかもしれない。デスティニーにとって「ミュータント(≒黒人、同性愛者)である」というのは、自らのプライドやアイデンティティの根幹に関わる重要なことである。一方、モイラは「ミュータントは治療すべき病気=遺伝子的な異常である」という立場をとっている。ミュータントの定義が根本的に異なるため、両者の間には妥協点など考えられないということになる。

そしてこの対立は、「HoX/PoX」においてジョナサン・ヒックマンが行ったリブートの巧みさを示すものでもある。そもそも60年代に誕生したX-MENは、ミュータントという架空の異人類を通して現実世界の差別や偏見を描いたものだった。当時は女性や黒人に対する待遇差別が平然と行われ、同性愛者が精神障害とみなされていた時期である。それから半世紀以上が経った現代では、#MeTooやBlack Lives Matter運動の興隆によって、そうした差別は撤廃されつつある。しかし、60年代にも差別はあったし、現代でも根強い差別は依然として残っている。差別という「事実」は変わらない。変わったのは被差別者に対する社会の「意識」である。

ヒックマンはモイラの設定を修正することによって(=モイラを“カミングアウト”させることによって)、これまでの「事実」を何一つ変えることなく、ミュータントに対する我々読者の「意識」を一変させている。これは現実世界の変化を反映させたものであり、極めてクレバーなやり方だと思う。伝統的なフィクションに現代的な視点を持ち込めば、必ずしもエンターテインメント性が増すわけではないが、本書の場合には成功していると言えるだろう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ゴッサム・セントラル 翻訳ミス

複数の表記ミスに気がつきました。申し訳ありません。

下記のように訂正させていただきます。

(p34、p77、別紙)

ジョシュ・アゼベド ⇒ ジョシュ・アゼベダ

(p44、p46、別紙)

ヘネニー ⇒ ヘネリー

(別紙/主要登場人物)

アンディ・カミンスキー ⇒ アンディ・カシンスキー

(別紙/用語解説 PAGE 139 PANEL 5)

ブロック巡査部長 ⇒ ブロック警部補(※当時はMCUの班長)

下記のように訂正させていただきます。

(p34、p77、別紙)

ジョシュ・アゼベド ⇒ ジョシュ・アゼベダ

(p44、p46、別紙)

ヘネニー ⇒ ヘネリー

(別紙/主要登場人物)

アンディ・カミンスキー ⇒ アンディ・カシンスキー

(別紙/用語解説 PAGE 139 PANEL 5)

ブロック巡査部長 ⇒ ブロック警部補(※当時はMCUの班長)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |