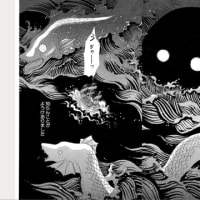

石田拓実、不思議な世界観というか、なんだかやけにリアリティのある表現にハマり気味。

トライボロジー(全3巻)

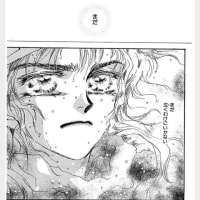

■金属の溶ける様にエロスを感じる工学部女子、野瀬さん。

野瀬さんがほんのりと思いを寄せる先輩、守屋。

守屋の女房役で、野瀬さんに色々アドバイスする白長谷(シラハセ)。

ターニングポイントになる謎の女ひとみさんと、野瀬さんの同期の後岡(ノチオカ)くん、研究室の観測役・影山さん。

この人たちの恋愛模様です。

両思いになりそうでならず、ドロドロでもなく、でも水面下でモヤモヤしてるようなところがリアル。

石田拓実の、ナナメから見たような感じなのに実は的を射た言葉でクールに語るモノローグが良い。クールなのに生々しいというか生臭さが不思議で、これに限らず石田拓実作品は大人もハマる不思議系少女マンガだと思う。

◇以降はややネタバレします。注意。

◇

名言、まさかの影山さん

盆の水こぼしたってんなら

その水元に戻そうとするより

その辺拭いて新しい水注いだほうが早いじゃん?

後岡くん→野瀬さん→守屋→ひとみさん…という構図から展開し、

後岡くん←?→野瀬さん←?→守屋←?→ひとみさん(←過去?→)白長谷←?影山さん

という感じ?のラスト(ちゃんと読み取れてなかったらすみません)。

しかも最終話後のオマケで白長谷に関して更に分からなくなってしまった…

最終的な相関図を見ると訳わからないかもですが、自分のことを好きだという相手が、違う人を好きになるのはちょっと嫌だ、という感じが野瀬さんと守屋先輩にそれぞれ生まれて、それにリアリティを感じました。

作者の石田さんも柱やあとがきに綴ってあるように、前半と後半の話の盛込み方が違うので、急に展開してラストになってしまった感じはします。でも商業的な事情?もあるようだし、私は終わり方にあまり不満はなかったです。むしろ、はっきりしない、続きそうな終わり方が石田拓実さんの雰囲気に合っていたと思う。きっちりケリつけてくれって思わせない雰囲気だったかと。

若い頃に読んでいたら納得できなかったかもしれないけど、大人になった今なら、むしろその方がリアルに感じました。

トライボロジー(全3巻)

■金属の溶ける様にエロスを感じる工学部女子、野瀬さん。

野瀬さんがほんのりと思いを寄せる先輩、守屋。

守屋の女房役で、野瀬さんに色々アドバイスする白長谷(シラハセ)。

ターニングポイントになる謎の女ひとみさんと、野瀬さんの同期の後岡(ノチオカ)くん、研究室の観測役・影山さん。

この人たちの恋愛模様です。

両思いになりそうでならず、ドロドロでもなく、でも水面下でモヤモヤしてるようなところがリアル。

石田拓実の、ナナメから見たような感じなのに実は的を射た言葉でクールに語るモノローグが良い。クールなのに生々しいというか生臭さが不思議で、これに限らず石田拓実作品は大人もハマる不思議系少女マンガだと思う。

◇以降はややネタバレします。注意。

◇

名言、まさかの影山さん

盆の水こぼしたってんなら

その水元に戻そうとするより

その辺拭いて新しい水注いだほうが早いじゃん?

後岡くん→野瀬さん→守屋→ひとみさん…という構図から展開し、

後岡くん←?→野瀬さん←?→守屋←?→ひとみさん(←過去?→)白長谷←?影山さん

という感じ?のラスト(ちゃんと読み取れてなかったらすみません)。

しかも最終話後のオマケで白長谷に関して更に分からなくなってしまった…

最終的な相関図を見ると訳わからないかもですが、自分のことを好きだという相手が、違う人を好きになるのはちょっと嫌だ、という感じが野瀬さんと守屋先輩にそれぞれ生まれて、それにリアリティを感じました。

作者の石田さんも柱やあとがきに綴ってあるように、前半と後半の話の盛込み方が違うので、急に展開してラストになってしまった感じはします。でも商業的な事情?もあるようだし、私は終わり方にあまり不満はなかったです。むしろ、はっきりしない、続きそうな終わり方が石田拓実さんの雰囲気に合っていたと思う。きっちりケリつけてくれって思わせない雰囲気だったかと。

若い頃に読んでいたら納得できなかったかもしれないけど、大人になった今なら、むしろその方がリアルに感じました。