またしばらく間が空きました。

連休最後の日にニキ・リンコさんと京都で講演し、その前後は新刊を作っていました。

さて、前回の私の記事に皆さんからコメントをいただきました。

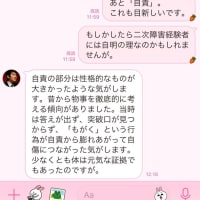

保護者の立場から、支援者の立場からと様々ですが、この風だぬきさんのコメントを読んで少し前の事を思い出しました。

=====

Unknown (風だぬき)

2019-02-06 20:16:52

発達障害について学び始めた頃、講師から言われたことは、

知的の子は失敗から学ぶ。

発達の子は、成功から学ぶ。

発達の子は、失敗がトラウマになるから

失敗させてはいけない。

転ばぬ先の杖が必要。

と、いうことでした。

だから、支援が必要なんだなあと思ってました。支援があればあるほどいいと思っていました。しかも、生涯にわたって必要だと。

言われたことをそのまま信じ込んでいました。

考えてませんでしたね。

おそらく、ほとんどの支援者が、そうだと思います。かつての私がそうだったように。

=====

発達の子は成功から学ぶ、失敗がトラウマになる

そういう伝説がありましたね。

そしておそらく、多くの支援者がなんの悪気もなく、ただそう習ったからそれを実践していたにすぎないのかもしれません。

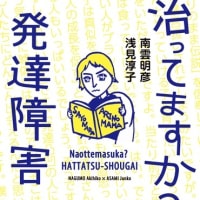

今度の新刊は、そういう支援ギョーカイの情報流通に目を向けてもらう役目があります。

そもそも「発達の子」っていうのが大雑把ですよね。

ニキさんと藤家さんは両方「発達の子」なわけですが、相当違います。

診断名の違う南雲さんは(別に診断名だけの違いだとも思いませんが)もちろん二人のどちらとも違います。

発達の子って言っても、個性は様々なわけです。

私は藤家さんは失敗から学べる人だと思います。

南雲さんももちろん失敗から多くを学んできた人でしょう。

一方でニキさんはお二人に比べ、怖がり度が高い分、失敗するような場面には弱いのかな、と思っていたこともあります。

でも考えてみたら私だってニキさんの失敗を見てきたわけです。

そしてその都度立ち上がってきたわけです。

そのニキさんがアラフィフになって「小さながっかりの積み重ねがとてもためになっている」ということを京都では話してくれました。

発達障害者支援法施行前後でなぜか、「発達の子は失敗させてはいけない」という都市伝説が行き渡ってしまいました。

役所というのは基本的に流れ作業ですから、いったん入ったこういうマニュアル的な対応は覆りません。

でもはっきりしているのは、そうやって育てられた子たちがとても脆弱で結局特別支援社会でしか生きていけなくなったことであり、そのやり方に疑問を持った人たちが一般社会で生きて行けているということです。

最初に発達障害者支援のマニュアルを作った人たちが、なんらかの事情で、間違った考えを持っていた。

だからってそれを踏襲していく必要はありませんね。

そのために何ができるかというと、やはり当事者の方々が失敗してでもそこから学んで立ち直る姿を見せてくださることだと思います。

南雲さんの羽田で郵便出し損ね事件も、小さながっかりですよね。

あと、大久保さんからいただいたコメント

=====

ここからは私の推測になりますが・・・支援者、福祉は人材難で、いつも求人募集しているくらいです。

ですから、管理職も、メジャー支援者たちも、言い方悪いですが、使える人材をインスタントに育てようとしているのだと思います。

=====

そうなんです。

使える人材を育てようとしている研修が、的外れなんですよね。

それが支援の世界の現実だと思います。

だからこそ、支援の使い方は主体的に決めなくてはいけないし、断捨離も常に視野に入れておかなくてはなりませんね。

そして「発達の子」の皆さんは、失敗から立ち直って学んだ経験は大いに発信してくださいね。

ここのコメント欄に書き込んでもらってもいいかもしれません。

2019年2月16日

連休最後の日にニキ・リンコさんと京都で講演し、その前後は新刊を作っていました。

さて、前回の私の記事に皆さんからコメントをいただきました。

保護者の立場から、支援者の立場からと様々ですが、この風だぬきさんのコメントを読んで少し前の事を思い出しました。

=====

Unknown (風だぬき)

2019-02-06 20:16:52

発達障害について学び始めた頃、講師から言われたことは、

知的の子は失敗から学ぶ。

発達の子は、成功から学ぶ。

発達の子は、失敗がトラウマになるから

失敗させてはいけない。

転ばぬ先の杖が必要。

と、いうことでした。

だから、支援が必要なんだなあと思ってました。支援があればあるほどいいと思っていました。しかも、生涯にわたって必要だと。

言われたことをそのまま信じ込んでいました。

考えてませんでしたね。

おそらく、ほとんどの支援者が、そうだと思います。かつての私がそうだったように。

=====

発達の子は成功から学ぶ、失敗がトラウマになる

そういう伝説がありましたね。

そしておそらく、多くの支援者がなんの悪気もなく、ただそう習ったからそれを実践していたにすぎないのかもしれません。

今度の新刊は、そういう支援ギョーカイの情報流通に目を向けてもらう役目があります。

そもそも「発達の子」っていうのが大雑把ですよね。

ニキさんと藤家さんは両方「発達の子」なわけですが、相当違います。

診断名の違う南雲さんは(別に診断名だけの違いだとも思いませんが)もちろん二人のどちらとも違います。

発達の子って言っても、個性は様々なわけです。

私は藤家さんは失敗から学べる人だと思います。

南雲さんももちろん失敗から多くを学んできた人でしょう。

一方でニキさんはお二人に比べ、怖がり度が高い分、失敗するような場面には弱いのかな、と思っていたこともあります。

でも考えてみたら私だってニキさんの失敗を見てきたわけです。

そしてその都度立ち上がってきたわけです。

そのニキさんがアラフィフになって「小さながっかりの積み重ねがとてもためになっている」ということを京都では話してくれました。

発達障害者支援法施行前後でなぜか、「発達の子は失敗させてはいけない」という都市伝説が行き渡ってしまいました。

役所というのは基本的に流れ作業ですから、いったん入ったこういうマニュアル的な対応は覆りません。

でもはっきりしているのは、そうやって育てられた子たちがとても脆弱で結局特別支援社会でしか生きていけなくなったことであり、そのやり方に疑問を持った人たちが一般社会で生きて行けているということです。

最初に発達障害者支援のマニュアルを作った人たちが、なんらかの事情で、間違った考えを持っていた。

だからってそれを踏襲していく必要はありませんね。

そのために何ができるかというと、やはり当事者の方々が失敗してでもそこから学んで立ち直る姿を見せてくださることだと思います。

南雲さんの羽田で郵便出し損ね事件も、小さながっかりですよね。

あと、大久保さんからいただいたコメント

=====

ここからは私の推測になりますが・・・支援者、福祉は人材難で、いつも求人募集しているくらいです。

ですから、管理職も、メジャー支援者たちも、言い方悪いですが、使える人材をインスタントに育てようとしているのだと思います。

=====

そうなんです。

使える人材を育てようとしている研修が、的外れなんですよね。

それが支援の世界の現実だと思います。

だからこそ、支援の使い方は主体的に決めなくてはいけないし、断捨離も常に視野に入れておかなくてはなりませんね。

そして「発達の子」の皆さんは、失敗から立ち直って学んだ経験は大いに発信してくださいね。

ここのコメント欄に書き込んでもらってもいいかもしれません。

2019年2月16日

レジリエンス 立ち直る力、関係の本がたくさん出ていました。

でも、発達障害関係は、失敗させてはいけません

トラウマになりやすい、傷つきやすいのは特性です!

ど、そういう世の中の動きの蚊帳の外で、いいのかな?

と感じていました。

すむところによって、通級がなかったり、一度支援級になると移れない等々、教育を受ける権利が侵害されている現状。

自分が気が付いて、克服してきたことは大事なこと、それをあらためて必要だと思いました。

またまたニキさんから大切なお話をいただいたような気がします。

宝石は無数に積み重ねられた小さな傷に光が当たって輝きます。傷がついていなければただの原石、それを真綿にくるんで大事にしていても決して輝くことはありません。

失敗しないよう周囲が先回りすることは、その人が放つだろう輝きを妨げることにつながります。もちろん、失敗して傷つき、辛かったり、苦しかったり、痛かったりすることもあります。周囲の大人がしなければならないことは、傷つかないよう先回りすることではなく、傷を積み重ねられるよう立ち直りをサポートしていくことです。

失敗して傷つくことに必要以上の恐怖を持ったままの大人では、こうした適切なサポートは行えませんね。

長女は学校などでの支援や療育は受けていませんが、弟が先に診断を受けて、お姉ちゃんもかも?と思って守りに入ってしまい、集団にあまり参加させませんでした。

中学校は学校が崩壊(学級単位ではなくて…)告訴にまで発展した同級生を見て、余計人間不信に。高校では不登校から立ち直ったんですが、常に体調不安定。

今ニートなのは、その結果だと反省しきりです。

下の子達は長女より年が多少あいて出来たので、お姉ちゃんの失敗から学び、集団に放り込んでいきました。

愚痴や弱音は言いますが、学校に通えています。

人の集団に子供を入れると、親同士のイザコザもありました。そう言うのも全部見て、子供も学んでいるんだな、と感じます。

療育も早期発見、早期療育と言われ、大きくなると改善出来ない…とか真しやかに言われていた時代の長女。

作業所に就職しても、作業所でも障害者差別発言をする職員と利用者のケンカを見て体調を崩すとか睡眠障害悪化とかで、続かないんですよね。

まず体力をつけるべきだった。後悔ばっかりでした。

最近は花風社さんの治る書籍と栄養療法を知って、何歳からでも大丈夫なんだと、前向きになれました。

言われる事を単純に鵜呑みにしていた怖さも知りました。

自分で取捨選択をする、間違ってもやり直す、それで良いんだと思います。

長女の毒吐きと、壁破壊が無くなって、笑顔が増えている昨今、コンディショニング教室に連れていけることになって、そろそろ普通に社会に出れたらいいなと思ってます。

学ぶ機会経験する機会が奪われることにひどく落胆しました。

今思えば安全面など考えると保育園側の事情もあったのかと思いますが、挑戦さえさせてもらえないならとこのことをきっかけに幼稚園志望に切り替えたくらいです。

今は幼稚園で配慮をもらいつつ、出来ないところではなく出来そうなところに注目して伸ばしてもらい、集団生活を送っています。

「あなたには出来ないから」と挑戦する場さえ奪うことはひどい差別だと思っています。

失敗はたしかに傷つくこともありますが、そこから這い上がるための力を出すのも経験です。

そしてその力はしっかりと備わっています。それを信じられないなら、それは大人側の問題です。