水循環基本法が制定され5年になろうとしております。基本法が制定されても運用面において不十分であり、

水制度改革を前進させるため、羽生市ムジナモ保存会も「水循環基本法を“動かす”国民運動協議会」に参画しております。

参画の遠因は、国の天然記念物である「羽生市宝蔵寺沼のムジナモ自生地」は昭和41年以降の湧水の途絶と同時期に野生絶滅に至り、

かつての豊かな自然と湧水の回復、自生地復元を目指し、県土(国土)の自然を取り戻すことにあります。

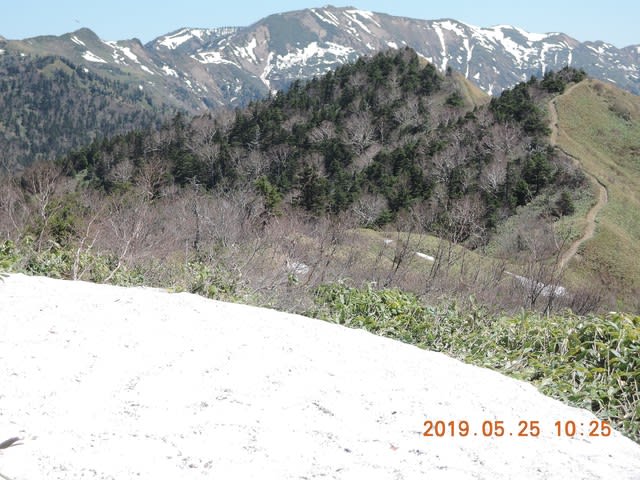

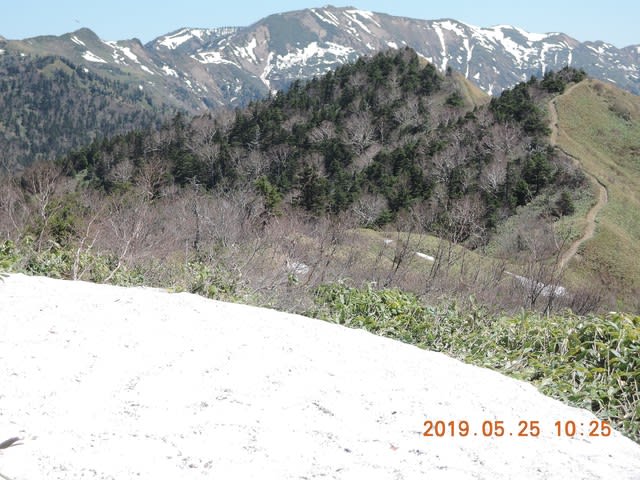

埼玉・群馬両県は水源に十分な表流水の確保がなされぬまま、不足分を地下水に依存し汲み続けている。その結果地下水位は地表から

5~15mと低下したまま回復することはない。地下水位の低下は地表を乾燥化を進行させ、野生動植物は乾燥に強いものが生き残り、

乾燥に弱いものは衰退の一途をたどっている。埼玉・群馬両県の平野部の地表の乾燥化は、全ての生物・自然環境にとって極めて深刻

であり、かつての自然を取り戻すため、水道・農業・工業用の地下水汲み上げを全面停止し、期限を定め表流水へ切り替えを図る必要がある。

早春の羽生市宝蔵寺沼ムジナモ自生地

ムジナモの葉輪、先端が二枚貝状の補注葉になっている

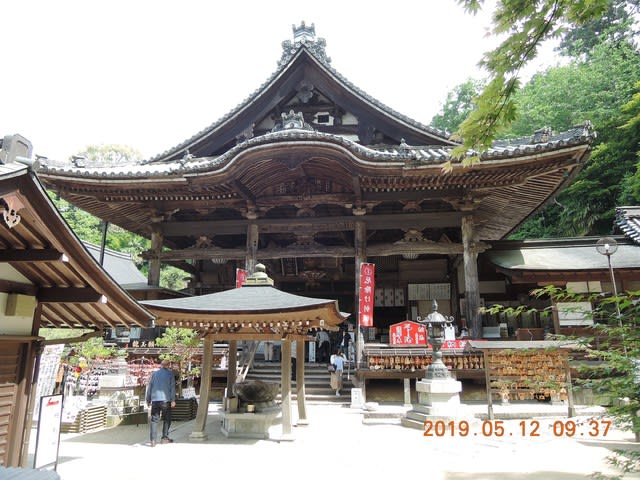

水循環基本法を“動かす”シンポジウム

主催:水循環基本法を“動かす”国民運動協議会

日時:2019年5月23日

会場:憲政記念館講堂

<午前の部> 10:00~12:00

・主催者挨拶 協議会代表 東大名誉教授 高橋 裕

・来賓挨拶

・参加国会議員の登壇と挨拶

・経過報告 事務局長 大阪経大名誉教授 稲場 紀久雄

・基調講演 水政策「画龍点晴を欠く」ことにならないように 衆議院議員 森山 浩行

・環境劇場 朗読劇「春の小川を取り戻そう」(実行委員会企画・出演)

<午後の部> 13:00~17:00

〇各論基調講演 13:00~14:20

プログラム➀

[河 川] 「想定外」の洪水から人命を守る

[水 環 境] 水環境~市民運動の視点から~

[上下水道] 都市・地域と、伊豆環境の望ましい関係構築と上下水道

[地 下 水] 地下水法制野現状と課題

[特論リニア] リニア中央新幹線と地下水脈

質疑応答

〇水制度改革を求める全国の声 14:30~16:20

プログラム➁

[口頭発表]

(1)霊峰富士山の地下水・湧水保全のために地下水・湧水保全法(仮称)の早期制定を

(2)水制度改革を求める福井県大野市からの発信

(3)埼玉・群馬両県における地下水汲み上げ問題(ムジナモ保存会)

(4)まだ河川は水環境を支える水質になっていない

(5)水循環基本法は誰が動かすのか?

(6)「水循環基本法」は閣議決定により「流域マネジメント」に姿を変えた

(7)過疎地域の公共下水道普及について

(8)水を守るために廃止すべき新自由主義政策の数々

質疑応答

[誌上発表]

(1)水利権行政の改革を求める~大野市民の共有財産:地下水・湧水を守るために~

(2)“日本一の大河”本流をせき止めた発電ダムの課題

(3)水環境庁の早期実現を

(4)健全な水環境で、いつも水が流れる空堀川実現を!

(5)安曇野で起きている問題

(6)水循環基本法と今後の上下水道

(7)バルトン先生は、現代の水道制度をどう評価するか

(8)コンクリート大好きな政治家の70年前の思考となぜサヨナラできないのか? 前滋賀県知事 嘉田由紀子

〇国会請願文朗読及び紹介国会議員に請願依頼 16:20~16:50

〇閉会挨拶

参加は、どなたでも自由ですが、シンポジウムの講演集(実費1000円)を購入いただくことになりますので了解ください。

会員並びに関係者・全国の環境カウンセラー・埼玉・群馬環境カウンセラー協会会員・自然保護・環境保護会員関係者・国土の

保全回復に感心ある皆様の出席を切望致します。