昨日も陽気に誘われ、運河巡りに出かけた。今回の場所は、高城川・明治潜穴、東名運河、北上運河である。

*

「気温も幾分下がり、過ごしやすいでしょう。」などという天気予報を信じて出かけたが、大変な一日であった。とにかく暑い。朝10時に家を出て、戻りは三陸自動車道を使用しても午後6時半の帰宅。持参した約1リットルの麦茶、昼食時のコップ水、コンビニで買ったアイスキャンディ。それでも足りず、我が家に着いてからさらに2杯の水を立て続けにあおった。

*

最初は、高城川。この川は、松島の丘陵地に開削されたトンネル水路をもつ人工河川である。鹿島台(現:大崎市鹿島台)の品井沼の水を松島湾に排水することによって、沼の干拓による新田開発と、鳴瀬川・吉田川の洪水氾濫による水害の解決を目指したのである。着手は元禄時代。

(高城川上流部)

(明治潜穴 呑み口)

(明治潜穴 吐け口)

(鎌田三之助翁顕彰碑)

(明治潜穴公園パーゴラ)

(高城川 下流部)

*

ここから、奥松島を目指す。目的は、東名運河と松島湾の合流点を確認すること。しかし、せっかく半島に来たので、月浜、大浜、室浜巡りをすることにした。どの浜も海水浴客でにぎわっていた。普段は無料の空き地も、この季節だけはどこも臨時有料駐車場。写真をとるだけの目的の自分にとっては、金を払ってまで車を止める気がしてこない。また、海水浴の写真を撮ろうものなら、“デバガメ”と誤解されかねない。ということで、早々に退散。

※デバガメ:語源由来事典はこちら

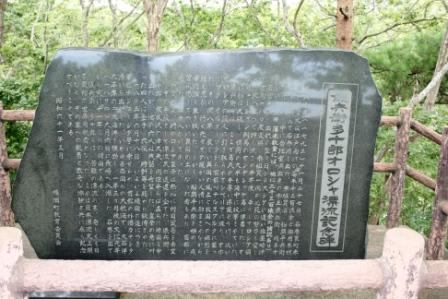

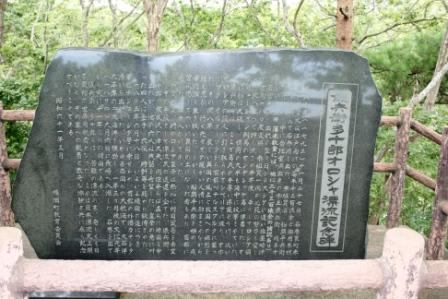

室浜では、『儀兵衛・多十郎オロシヤ漂流記念碑』を訪ねた。この浜出身の2人は、江戸に藩米と木材を運ぶ若宮丸に乗船。しかし、シケで船は遭難。ロシア船に救助され、カムチャッカ半島、シベリア大陸、大西洋、太平洋と回って10数年の後に帰国した。これが、わが国最初の世界一周者とされている。

彼らの見聞を蘭学者大槻玄沢・志村弘強が記録したのが『環海異聞』。

(参考)

●環海異聞 ⇒ こちら

●石巻若宮丸漂流民の会 ⇒ こちら

●環海異聞(かんかいいぶん)(写本) 16冊 県指定有形文化財 書籍・典籍

⇒ こちら

(碑の表)

(碑 裏)

(碑の脇の断崖に立つ松)

(眼下に望む嵯峨渓)

この碑の向こう約1キロのところに『唐船番所跡』があるというので、行ってみることにした。しかし、ヤブツバキと竹が生い茂る小道は、陽が差し込まないので薄暗い。セミ時雨れなどというなまやさしいものではない。凄まじいセミの鳴き声。加えて、そのセミとアブがブンブンぶつかってくる。湿気もすごい。まるで熱帯のジャングルにでも踏み込んだかのようだ。椿の花が咲く季節や晩秋以降はきっと歩きやすいところなのだろう。今回は、退散することにした。

(藪椿の小道)

里浜は、縄文時代の貝塚が豊富な松島湾を代表する里浜貝塚があるところ。『奥松島縄文村歴史資料館』で休憩。この時点で時計は午後1時半。

*

次は、いよいよ東名運河。運河沿いの食堂で昼食。カメラを持って店に入ったら、お上さんが話しかけてきた。「自分の息子も今日は秋田に写真撮りに行っている。」

少し温る目の冷やし中華を食べ、店を出掛かったときにまたお上さん。「いい写真を撮ってね。」 こちらも素直な気持ちで「ありがとう。」となった。

ここが、東名運河の起点。水門の手前側は松島湾となる。湾の東名浜漁港内ではウインドサーフィングを楽しむ若者グループがいた。

(東名運河の水門)

(東名運河側から見た水門)

東名運河をもと来た方に戻る。

(東名運河)

東名運河沿いの道と、運河岸に咲く花。

*

次に、東名運河の端を目指す。ここが鳴瀬川と出合うところ。吉田川と合流した鳴瀬川は、ここ河口付近では広い川幅となる。このはるか先の対岸が野蒜築港跡。北上運河の入り口となる。鳴瀬川河口では、シジミ採りらしい小舟が浮かび、その離れた先では猛スピードでターンを繰り返す水上バイクが3台。こちらの岸では、兄弟らしき若者2人がのんびりと釣りを楽しんでいた。

(東名・鳴瀬の水門)

*

いよいよ、北上運河へ。まずは、野蒜築港跡の市街地と称されていたところに立つ説明板を確認。

野蒜築港とは、明治の初め、内務卿大久保利通の時代に殖産興業政策の実現のために、わが国初の西洋式港湾としてここ鳴瀬川河口付近に一大貿易港を建設しようとしたものである。工事には、蒸気浚渫機がわが国で初めて使用されたという。

その詳細は、次を参照。市街地形成や突堤の想定断面図なども紹介されています。

●「幻の野蒜築港」(国土交通省東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所サイト) ⇒ こちら

●野蒜築港資料室 ⇒ こちら

※次のサイトも参考になります。

内務一等属黒澤敬徳碑(Kasen.net)⇒ こちら

(野蒜築港記念碑)

ここは新市街地があったところ。警察署、電信局、測候所等の公的機関、銀行、商社、倉庫や宿屋、遊郭などもあり、一時は大いににぎわったらしい。

(野蒜築港跡 市街地)

(市街地の松)

(市街地の橋台跡)

次の写真は、港の建設に殉じた内務省土木局の出張所長であった黒澤敬徳を顕彰した碑。脇にあるのは、工事に使われた石のローラー。

●紀功の碑「内務一等属黒澤敬徳碑」⇒ こちら

(黒澤敬徳の碑)

*

いよいよ北上運河を訪ねるコースへ。野蒜築港前(北上運河)の浜市漁港脇に道があるので行ってみた。ここからが問題。道は細くなる一方。しかも片側に車が駐車。行き止まりのところには車4台が・・・。Uターンもできない。左手には、運河沿いに伸びるサイクリングロードの入り口。仕方なく、もと来たところをバックで戻る。

矢本の町(現:東松島市矢本)の入り口から、海浜緑地を目指す。ここの緑地は、広い公園になっており、北上運河が通っている。そのすぐ脇にはサイクリングロード。何本も整備された遊歩道をたどる松林の先は長い砂浜の太平洋。海水浴場もある。幼児も遊べる水場などもあることから、家族連れが大勢いた。

(北上運河)

(北上運河:野蒜方向)

(北上運河 桟橋)

(北上運河沿いのサイクリングロード)

(公園内の道)

(水遊び場などがある施設)

次は、北上運河の端である定川との合流点を目指す。

ここが、合流点。真新しい釣り船が係留されていた。その船陰にはミズクラゲ。河とはいえやはり海に直結しているのが分かる。

*

北上川とつながる北北上運河はこの先になる。地名も石巻。もう太陽も大分西に傾いてきた。しかも、この先は交通量の多いところになる。駐車できる場所がかいもく分からない。

ということで、今回はここで断念。

帰りは、矢本インターから三陸縦貫道にのり、利府インターへ。そして利府街道、国道4号バイパスを経由し、帰宅となった次第。充実していたものの、とても疲れた運河めぐりであった。

それにしても、何ともすごい地域ではないか。

●元禄時代から開削が始まった人工河川の高城川(水路トンネル、2つの河川が立体交差するサイフォンが導入)

●国際貿易港の整備に向けてわが国初の西洋式港湾工事が進められた野蒜築港

●築港工事にわが国で初めて使われた蒸気浚渫機

●わが国初の世界一周者

貞山運河(木曳堀、新堀、御舟入堀)が単に現存する国内最長の運河ということにとどまらず、東名運河や北上運河も含め、これらの運河開削に関わった先達の歴史に、そしてわが国発展の礎を築いた技術の世界についても、大いに誇りとしたいものである。

*

「気温も幾分下がり、過ごしやすいでしょう。」などという天気予報を信じて出かけたが、大変な一日であった。とにかく暑い。朝10時に家を出て、戻りは三陸自動車道を使用しても午後6時半の帰宅。持参した約1リットルの麦茶、昼食時のコップ水、コンビニで買ったアイスキャンディ。それでも足りず、我が家に着いてからさらに2杯の水を立て続けにあおった。

*

最初は、高城川。この川は、松島の丘陵地に開削されたトンネル水路をもつ人工河川である。鹿島台(現:大崎市鹿島台)の品井沼の水を松島湾に排水することによって、沼の干拓による新田開発と、鳴瀬川・吉田川の洪水氾濫による水害の解決を目指したのである。着手は元禄時代。

(高城川上流部)

(明治潜穴 呑み口)

(明治潜穴 吐け口)

(鎌田三之助翁顕彰碑)

(明治潜穴公園パーゴラ)

(高城川 下流部)

*

ここから、奥松島を目指す。目的は、東名運河と松島湾の合流点を確認すること。しかし、せっかく半島に来たので、月浜、大浜、室浜巡りをすることにした。どの浜も海水浴客でにぎわっていた。普段は無料の空き地も、この季節だけはどこも臨時有料駐車場。写真をとるだけの目的の自分にとっては、金を払ってまで車を止める気がしてこない。また、海水浴の写真を撮ろうものなら、“デバガメ”と誤解されかねない。ということで、早々に退散。

※デバガメ:語源由来事典はこちら

室浜では、『儀兵衛・多十郎オロシヤ漂流記念碑』を訪ねた。この浜出身の2人は、江戸に藩米と木材を運ぶ若宮丸に乗船。しかし、シケで船は遭難。ロシア船に救助され、カムチャッカ半島、シベリア大陸、大西洋、太平洋と回って10数年の後に帰国した。これが、わが国最初の世界一周者とされている。

彼らの見聞を蘭学者大槻玄沢・志村弘強が記録したのが『環海異聞』。

(参考)

●環海異聞 ⇒ こちら

●石巻若宮丸漂流民の会 ⇒ こちら

●環海異聞(かんかいいぶん)(写本) 16冊 県指定有形文化財 書籍・典籍

⇒ こちら

(碑の表)

(碑 裏)

(碑の脇の断崖に立つ松)

(眼下に望む嵯峨渓)

この碑の向こう約1キロのところに『唐船番所跡』があるというので、行ってみることにした。しかし、ヤブツバキと竹が生い茂る小道は、陽が差し込まないので薄暗い。セミ時雨れなどというなまやさしいものではない。凄まじいセミの鳴き声。加えて、そのセミとアブがブンブンぶつかってくる。湿気もすごい。まるで熱帯のジャングルにでも踏み込んだかのようだ。椿の花が咲く季節や晩秋以降はきっと歩きやすいところなのだろう。今回は、退散することにした。

(藪椿の小道)

里浜は、縄文時代の貝塚が豊富な松島湾を代表する里浜貝塚があるところ。『奥松島縄文村歴史資料館』で休憩。この時点で時計は午後1時半。

*

次は、いよいよ東名運河。運河沿いの食堂で昼食。カメラを持って店に入ったら、お上さんが話しかけてきた。「自分の息子も今日は秋田に写真撮りに行っている。」

少し温る目の冷やし中華を食べ、店を出掛かったときにまたお上さん。「いい写真を撮ってね。」 こちらも素直な気持ちで「ありがとう。」となった。

ここが、東名運河の起点。水門の手前側は松島湾となる。湾の東名浜漁港内ではウインドサーフィングを楽しむ若者グループがいた。

(東名運河の水門)

(東名運河側から見た水門)

東名運河をもと来た方に戻る。

(東名運河)

東名運河沿いの道と、運河岸に咲く花。

*

次に、東名運河の端を目指す。ここが鳴瀬川と出合うところ。吉田川と合流した鳴瀬川は、ここ河口付近では広い川幅となる。このはるか先の対岸が野蒜築港跡。北上運河の入り口となる。鳴瀬川河口では、シジミ採りらしい小舟が浮かび、その離れた先では猛スピードでターンを繰り返す水上バイクが3台。こちらの岸では、兄弟らしき若者2人がのんびりと釣りを楽しんでいた。

(東名・鳴瀬の水門)

*

いよいよ、北上運河へ。まずは、野蒜築港跡の市街地と称されていたところに立つ説明板を確認。

野蒜築港とは、明治の初め、内務卿大久保利通の時代に殖産興業政策の実現のために、わが国初の西洋式港湾としてここ鳴瀬川河口付近に一大貿易港を建設しようとしたものである。工事には、蒸気浚渫機がわが国で初めて使用されたという。

その詳細は、次を参照。市街地形成や突堤の想定断面図なども紹介されています。

●「幻の野蒜築港」(国土交通省東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所サイト) ⇒ こちら

●野蒜築港資料室 ⇒ こちら

※次のサイトも参考になります。

内務一等属黒澤敬徳碑(Kasen.net)⇒ こちら

(野蒜築港記念碑)

ここは新市街地があったところ。警察署、電信局、測候所等の公的機関、銀行、商社、倉庫や宿屋、遊郭などもあり、一時は大いににぎわったらしい。

(野蒜築港跡 市街地)

(市街地の松)

(市街地の橋台跡)

次の写真は、港の建設に殉じた内務省土木局の出張所長であった黒澤敬徳を顕彰した碑。脇にあるのは、工事に使われた石のローラー。

●紀功の碑「内務一等属黒澤敬徳碑」⇒ こちら

(黒澤敬徳の碑)

*

いよいよ北上運河を訪ねるコースへ。野蒜築港前(北上運河)の浜市漁港脇に道があるので行ってみた。ここからが問題。道は細くなる一方。しかも片側に車が駐車。行き止まりのところには車4台が・・・。Uターンもできない。左手には、運河沿いに伸びるサイクリングロードの入り口。仕方なく、もと来たところをバックで戻る。

矢本の町(現:東松島市矢本)の入り口から、海浜緑地を目指す。ここの緑地は、広い公園になっており、北上運河が通っている。そのすぐ脇にはサイクリングロード。何本も整備された遊歩道をたどる松林の先は長い砂浜の太平洋。海水浴場もある。幼児も遊べる水場などもあることから、家族連れが大勢いた。

(北上運河)

(北上運河:野蒜方向)

(北上運河 桟橋)

(北上運河沿いのサイクリングロード)

(公園内の道)

(水遊び場などがある施設)

次は、北上運河の端である定川との合流点を目指す。

ここが、合流点。真新しい釣り船が係留されていた。その船陰にはミズクラゲ。河とはいえやはり海に直結しているのが分かる。

*

北上川とつながる北北上運河はこの先になる。地名も石巻。もう太陽も大分西に傾いてきた。しかも、この先は交通量の多いところになる。駐車できる場所がかいもく分からない。

ということで、今回はここで断念。

帰りは、矢本インターから三陸縦貫道にのり、利府インターへ。そして利府街道、国道4号バイパスを経由し、帰宅となった次第。充実していたものの、とても疲れた運河めぐりであった。

それにしても、何ともすごい地域ではないか。

●元禄時代から開削が始まった人工河川の高城川(水路トンネル、2つの河川が立体交差するサイフォンが導入)

●国際貿易港の整備に向けてわが国初の西洋式港湾工事が進められた野蒜築港

●築港工事にわが国で初めて使われた蒸気浚渫機

●わが国初の世界一周者

貞山運河(木曳堀、新堀、御舟入堀)が単に現存する国内最長の運河ということにとどまらず、東名運河や北上運河も含め、これらの運河開削に関わった先達の歴史に、そしてわが国発展の礎を築いた技術の世界についても、大いに誇りとしたいものである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます