わかさぎ釣行の話しがあり、久しぶりに竹竿を自作した。

竹竿の材料は、100均のすし巻をバラした竹ひご。

あと必要なのは、ホームセンターで売っているスペーサーと糸を通すガイド。

ガイドは、竹竿に取り付けてラインを通すだけのものなので、市販品、自作品どちらでもかまわない。

今回は、ガイドも自作した。

では、作り方。

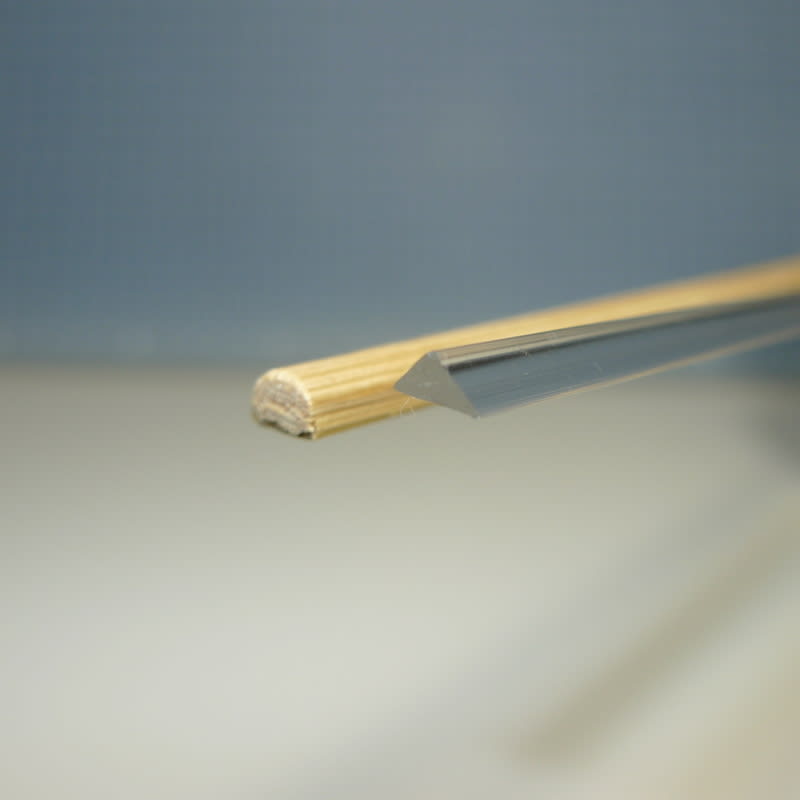

1. 100均のすし巻をバラした竹ひごを用意する

2. 竹ひごをガス火で炙って、表面に出てくる油を拭き取る

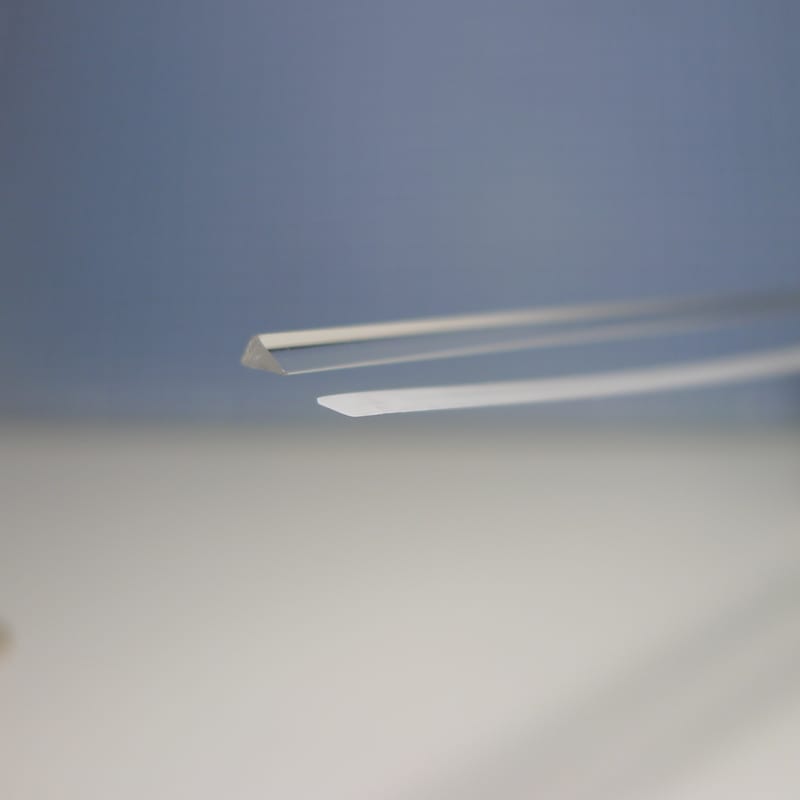

3. 木工ナイフで大まかに手元は太く、先端は細くなるように(いわゆるテーパー型に)削ったら、竹竿に木工ナイフ刃を垂直にあてて、先端の1/3程度を薄く削る

4. 目指す厚さは、表皮と繊維1本分くらい。ヘタこくと折れるので、ゆっくりと慎重に削る

5. 削った表面に紙やすりを軽くかけて、表面を滑らかに整える

4の作業は、紙やすりと竹ひごを親指で挟んで、竹ひごを動かしても良いが、耐水性を考えると、表皮のエナメル質は削らない方が無難だろう。

先端の1/3〜1/4程度が名刺2枚分程度の薄さになれば、竹竿の本体は完成だ。

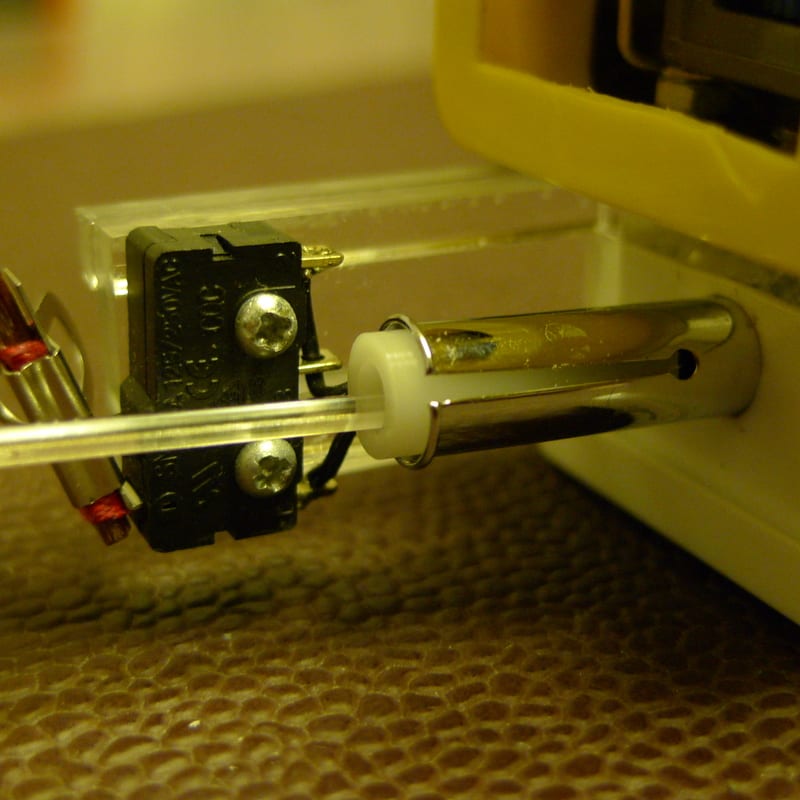

続いて、竹竿と電動リールの接合部の作成だ。

自作電動リールのメスには、100均の鉛筆キャップを使っている。

このキャップにぴったり入るように、プラのスペーサーに竹竿をいれて、M2ネジをねじ込んで固定する。

ボンドで固める方法もあるけど、ネジ留めの方がクリーンでクイックだと思う。

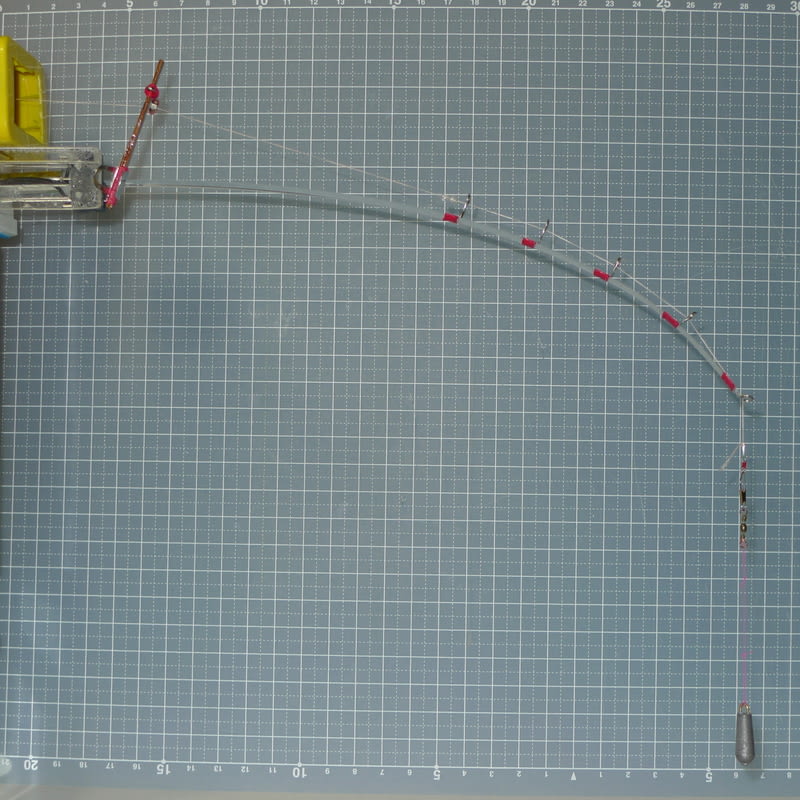

続いて、ガイドを取り付ける。

今回、竹竿を2本作成したので、市販のガイドと自作ガイドをスーパーXでそれぞれ糊付けする。

自作ガイドは、

・3mmアースガイドというアキバで買った金属製の電子部品

・タミヤのユニバーサルプレートに付属していたM3のプッシュリベット(オレンジ色)

を組み合わせて使う。

1. アースガイドをペンチで90度に折る

2. プッシュリベットをハサミで短く切る

3. プッシュリベットをアースガイドに挿入して、反対側をライターで炙る

4. 溶けたところを押し潰す

5. 溶けて塞がった穴に2mmステン棒を突っ込み、貫通させる

なお、アースガイドは薄くて柔いので、竿先ガイドだけは、市販品を使った。

スーパーXが乾いたら、補修糸を使って補強して、補修糸マネキュアを塗れば完成だ。

耐水性を高めるための塗装は、気が向いた時にやろうと思う。

プラのスペーサーを熱して潰すのに、グルーなしのグルーガンを熱してグリグリやるのが良いかもしれないが、これに気付いたのは、工作が終わった後だった。

1枚目の写真の木屑は、竹竿2本分。

最初は大胆に削るので、木屑も厚いけど、後半は慎重に削るため、木屑は鰹節フレーク並みに薄くなる。

こんな木屑を削り出すイメージで木工ナイフを動かせれば、難しいことはないと思う。