迷宮入りしてしまうケースとして、最後の最後でディーラーさんに「コンピューターの交換が必要です」と言われてしまうことがあります。結果、かなりの高額修理になってしまうので、代替え→スクラップ→だれも深追いせず→迷宮となってしまいます。

最近、立て続けに2件、ディーラーさんでコンピューターの交換が必要と言われましたが、交換なしで直っている事例を記録しておきます。

まず、つい2週間前、エンスト不具合のためISCバルブ掃除で返却したワゴンR(MC22S)が、エンスト再発したケースです。

再入庫から一回だけ再現できました。といっても冷間のファーストアイドルがとても低かった、という現象が1回確認できただけで、あとは全く正常でした。

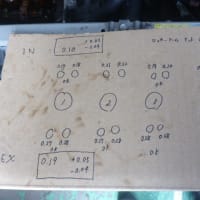

ISCデューティーはひどい時で60%以上あり、明らかにアイドル不安定のためアイドル流量を増やしているのはわかるのですが、以前ほどバルブは汚れていません。というか、綺麗です。20%程度に落ち着くこともあるのですが、トリガーがわかりませんでした。

スパークプラグ点検とコイルメーカー(デンソー製がよいらしい)を点検し、プラグのみ交換しました。ディーラーさん的には不良ISCによりコンピューターがやられるので、同時交換が必要、とアドバイスをいただきました。

結局、うちとしてはプラグのみ交換で、お客様に説明し、納車しました。今のところ再発していません。(理由は後でまとめています)

2件目は、ダイハツアトレーS210V。

チェックランプ点灯を伴う、失火症状が普段から発生していたらしく、その日はついにエンスト→再始動不可、となってしまいました。積載車で救援に向かい、クランキングしてみると、クランキングするが初爆なし。

IGオンでチェックランプの点灯があるか確認すると、なんと点灯なし。しかもIGオンでフューエルポンプ回りっぱなし。ふつうは予圧で1-2秒回って止まります。故障診断機で通信を試みますが、通信できず。

とりあえず、引き取って工場にて始動テスト。で、あっさりかかりました。アウトです。直ってしまいました。

それから1週間毎日再現テストを行いましたが、多少の失火があるだけで、エンストまでは至りませんでした。これもディーラーさんにご協力いただきましたが、やはりコンピューター交換を勧められました。

いろいろあって、これもスパークプラグを交換して納車。いまのところ再発していません。

では、この2件、なぜプラグ交換だけで直ってしまったのでしょうか?

修理屋さんによりいろいろなご意見があると思いますが、以下は勝手な推理です。

まず、根本的な原因は間違いなく「コンピューター(ECU)」にあると思います。で、その原因を作りだした要因は、経年劣化やコントロールデバイス(イグナイター駆動トランジスタなど)の過負荷じゃないでしょうか。

プラグに負担がかかり、それを駆動しているコンピューターに負荷がかかり、エンストや熱暴走的な状態になったと思われます。なので、これから夏を迎え、長距離走などすれば、また再発するかもしれません。

スズキの場合も、実はISCの駆動回路というよりは、イグナイター駆動回路の方がやられていて、それでコンピューターを交換すると直る、という実績ができたのではないでしょうか。ISCはちゃんと制御されていたわけです。ISCが制御されているのに、コンピューター内のISC駆動回路がやられてしまっているっていうのは、どうも理解できません。

プラグ点検は基本的な項目ですが、プラグがだめなら、まずは方ハイや明らかな連続失火が起きそうなものです。どちらも基本正常で、しばらく乗り続けると、不具合が発生する、またはフューエルポンプ全く回らず、かつチェックランプがつかない、などおよそプラグ不良に起因しなさそうな症状がでたため、厄介でした。

高度なコンピューター診断でコンピューター交換という結論は答えを急ぎすぎているかなあ、とも思います。まあ、それしか答えが出ないでしょうから。

これからは「迷宮くさいケースは基本から」、で行きたいと思います。

PCM交換後に症状が出なくなる事はあっても、交換したPCMに故障が見つかる事は稀ですな。

機械の機能構造と故障のメカニズムを十分に理解する事で、正しく診断を進める事が出来るのでしょう。そんな技術者が育成出来る自動車技術文化を作って行きたいですね。