療養の為暫らくお休みしていましたが、ここに来てようやくパソコンの前に座る元気が出てきました。そこで今回は昨年の2月~3月にかけて製作した「給水塔」について、その製作過程をまとめてみました。

何故今頃「給水塔」なのか? 実は、私が過去のブログを製本化(ペーパー化)した事は、6月にお知らせしましたが、最近この製本化されたブログ集を見た長男の嫁が『これは桶(既製品)を使って作ったのですか?』と問い掛けてきました。すかさず私は『これは蒸気機関車に水を補給する給水塔だけど、樽も含めて全部私の自作なんだよ・・・』と得意げに答えました。

そんなこんなで、今回は「給水塔」の製作過程を、まとめて紹介しておく事にしたのです。

これは「給水塔」の完成直後の姿です。側のコーヒーカップと比べたら、おおよその大きさは推定できると思いますが、Gゲージ(1/22.5)に合わせた積りです。

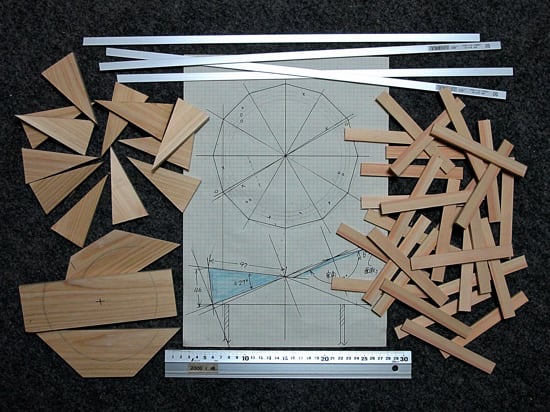

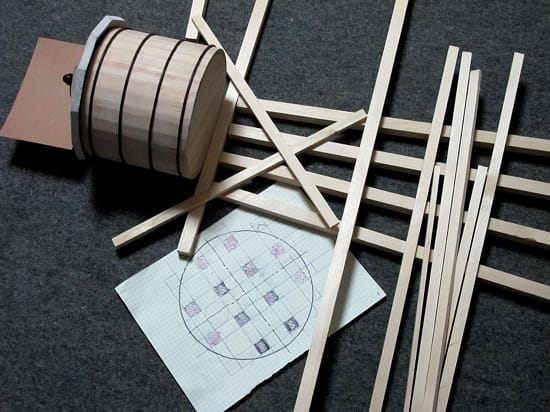

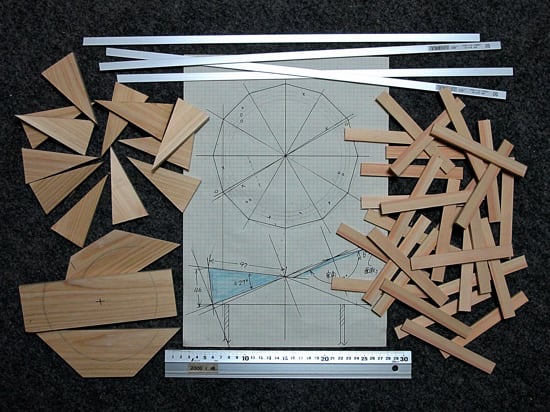

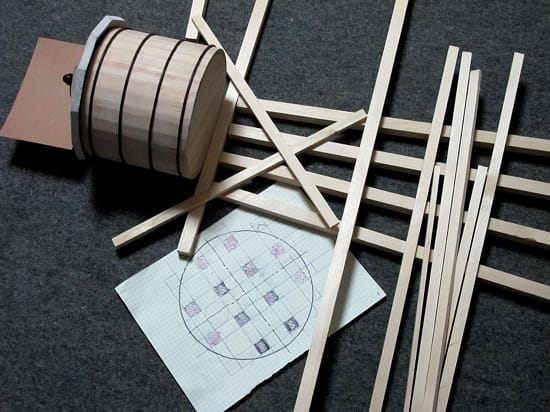

先ず簡単な設計図(?)を描き、材料取りを行いました。そして樽の胴体部分には、外周と内周の差分面取りを施し、屋根部分は12面で構成される円錐体とし、作図でその大きさを決めました。(設計図の青色部分が1個の部品形状です。)

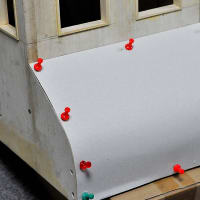

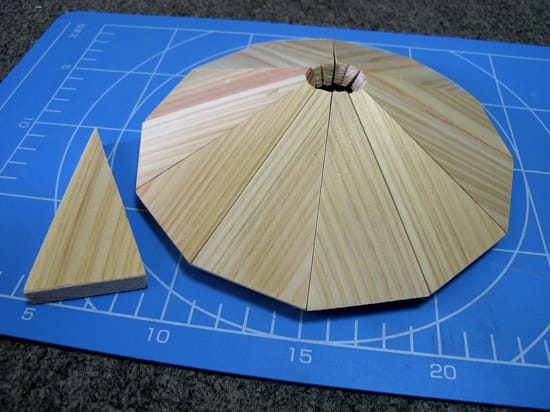

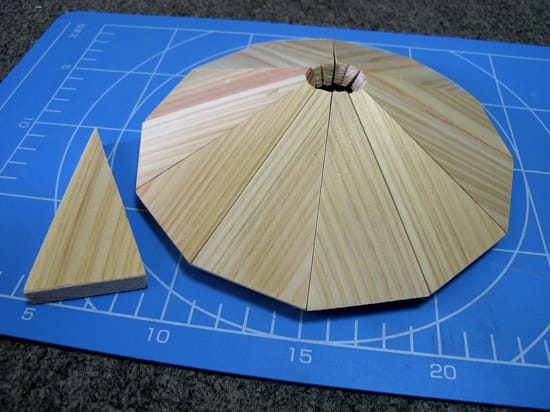

次は仮組みです。屋根部分も胴体(樽)部分も、先ずガムテープで貼り合せました。これにより面取りの過不足を微調整する作業も、とても簡単に行えました。

寸法が確定すると今度は本組み立てです。胴体部分はも木工ボンドと、タガ(外周の針金)で固定しました。

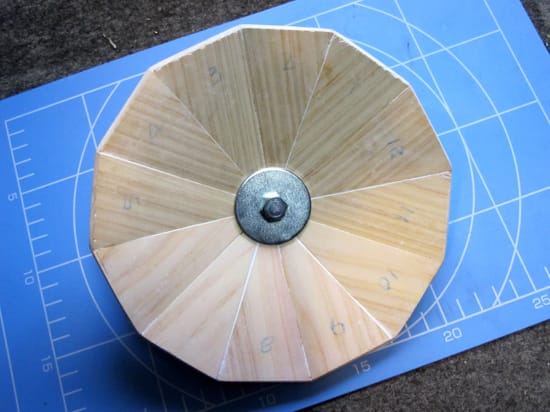

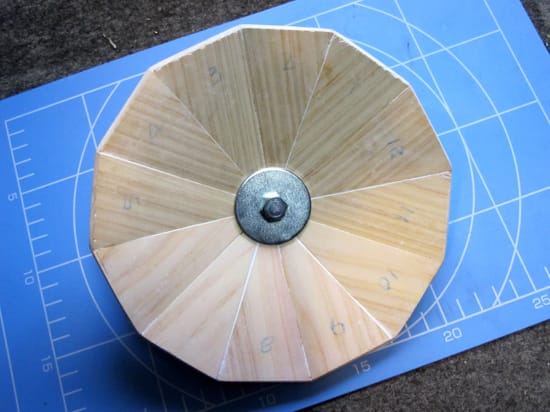

屋根部分の接合の主体は木工ボンドによる接着ですが、頂点部分はデザイン性も考慮して金具で締め付ける事にしました。

これがその金具です。ボルト、袋ナット、平ワッシャーは既製品ですが、いちばん右の部品(円錐形状の部品)は、アルミ板を叩き出して作りました。

これはその金具を取り付けたところです。如何ですか? 様になっているでしょう。(例によって、花咲爺さんの自画自賛が始まりました。)

屋根部分と胴体部分にはこの後、若干の追加工が必要ですが、一応は完成です。早速水を入れて漏水テストをしました。結果はご覧の通り、「水の漏らさぬ」仕上がりでした。(笑)

長男の嫁が「既製品の桶」と勘違いしたのは、多分ここらの写真だったようです。

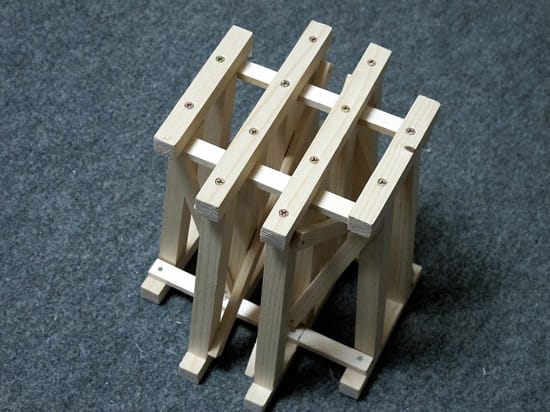

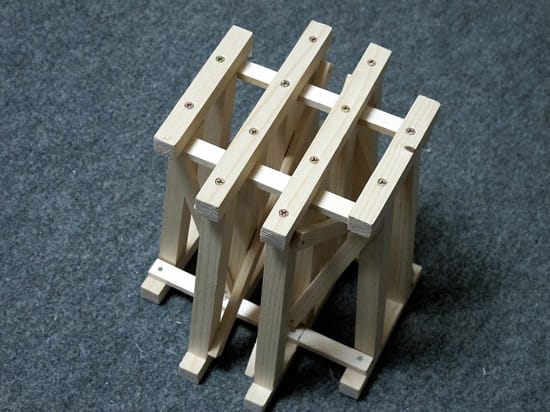

支柱部分は、大きな水槽を支えて余りある丈夫なイメージを持たせる為、12本の柱を使う事にしました。

また、安定感を出す為に、下に行くほど末広がりの形状にしました。その角度は正面から見て内の柱が2度、外の柱が5度傾くのが、バランス的に良さそうなので決めなした。(あくまでも主観です。)

土台(支柱)部分の完成状態です。一番難しかったのは、正面から見て2度。左右から見て5度の傾きを持つ各支柱の端部の加工です。仕上がり状態で接地面が水平になる必要があるからです。ただ、今回はこの難題も、作図のお陰で難なくこなせました。(例によって、また花咲爺さんの自画自賛が始まりました。)

残る部品で大物(難物)と言えば、給水管やバルブ部品です。これらは真鍮板を曲げ加工し、ハンダ付けして作りました。(加工の詳細は紙面の都合で省略します。詳しくは2013年2月~3月頃のブログをご覧下さい。)

この写真は、給水弁の開閉機構を示しています。樽底のバルブはロープを経て外部と繋がっています。作業者が炭水車の注入口に給水管をセツトし、ロープを引けば給水が始まります。

この写真は後日届いたShay(花咲鉄道の愛称はフォレスト)と並べて置き、給水管の高さや、全体の大きさを確認したものです。事前の調査の甲斐あって、ほぼドンピシャリだったと思いました。皆さんの評価は如何でしょうか??

何故今頃「給水塔」なのか? 実は、私が過去のブログを製本化(ペーパー化)した事は、6月にお知らせしましたが、最近この製本化されたブログ集を見た長男の嫁が『これは桶(既製品)を使って作ったのですか?』と問い掛けてきました。すかさず私は『これは蒸気機関車に水を補給する給水塔だけど、樽も含めて全部私の自作なんだよ・・・』と得意げに答えました。

そんなこんなで、今回は「給水塔」の製作過程を、まとめて紹介しておく事にしたのです。

これは「給水塔」の完成直後の姿です。側のコーヒーカップと比べたら、おおよその大きさは推定できると思いますが、Gゲージ(1/22.5)に合わせた積りです。

先ず簡単な設計図(?)を描き、材料取りを行いました。そして樽の胴体部分には、外周と内周の差分面取りを施し、屋根部分は12面で構成される円錐体とし、作図でその大きさを決めました。(設計図の青色部分が1個の部品形状です。)

次は仮組みです。屋根部分も胴体(樽)部分も、先ずガムテープで貼り合せました。これにより面取りの過不足を微調整する作業も、とても簡単に行えました。

寸法が確定すると今度は本組み立てです。胴体部分はも木工ボンドと、タガ(外周の針金)で固定しました。

屋根部分の接合の主体は木工ボンドによる接着ですが、頂点部分はデザイン性も考慮して金具で締め付ける事にしました。

これがその金具です。ボルト、袋ナット、平ワッシャーは既製品ですが、いちばん右の部品(円錐形状の部品)は、アルミ板を叩き出して作りました。

これはその金具を取り付けたところです。如何ですか? 様になっているでしょう。(例によって、花咲爺さんの自画自賛が始まりました。)

屋根部分と胴体部分にはこの後、若干の追加工が必要ですが、一応は完成です。早速水を入れて漏水テストをしました。結果はご覧の通り、「水の漏らさぬ」仕上がりでした。(笑)

長男の嫁が「既製品の桶」と勘違いしたのは、多分ここらの写真だったようです。

支柱部分は、大きな水槽を支えて余りある丈夫なイメージを持たせる為、12本の柱を使う事にしました。

また、安定感を出す為に、下に行くほど末広がりの形状にしました。その角度は正面から見て内の柱が2度、外の柱が5度傾くのが、バランス的に良さそうなので決めなした。(あくまでも主観です。)

土台(支柱)部分の完成状態です。一番難しかったのは、正面から見て2度。左右から見て5度の傾きを持つ各支柱の端部の加工です。仕上がり状態で接地面が水平になる必要があるからです。ただ、今回はこの難題も、作図のお陰で難なくこなせました。(例によって、また花咲爺さんの自画自賛が始まりました。)

残る部品で大物(難物)と言えば、給水管やバルブ部品です。これらは真鍮板を曲げ加工し、ハンダ付けして作りました。(加工の詳細は紙面の都合で省略します。詳しくは2013年2月~3月頃のブログをご覧下さい。)

この写真は、給水弁の開閉機構を示しています。樽底のバルブはロープを経て外部と繋がっています。作業者が炭水車の注入口に給水管をセツトし、ロープを引けば給水が始まります。

この写真は後日届いたShay(花咲鉄道の愛称はフォレスト)と並べて置き、給水管の高さや、全体の大きさを確認したものです。事前の調査の甲斐あって、ほぼドンピシャリだったと思いました。皆さんの評価は如何でしょうか??